Marina Elettra Maranetto

“Cahier de doleance”

C’era una volta Alessandria.

Un gioiello di Teatro lirico, parte del palazzo comunale, distrutto dai bombardamenti insieme alla passione musicale degli Alessandrini, nota e apprezzata ovunque dai cultori del Melodramma.

Altrove, la ricostruzione del Teatro fu il primo atto di rinascita della comunità affamata di “Bellezza”, dopo gli orrori della guerra, quasi più del cibo. Non fu così per noi. Tralascio per indulgenza la triste storia dei teatri “a venire”, ricordando ancora una volta con stupore e indignazione l’atto omicida dell’elegante teatro Liberty “Virginia Marini”, che sorgeva al posto dell’edificio sconsolato e agonizzante che vediamo oggi. Tra non molto ne sarà definitivamente cancellata la memoria.

I giardini pubblici del Sindaco Basile negli anni cinquanta, i prati come tappeti, i cani al guinzaglio, i bambini che imparavano il rispetto delle cose comuni… che se non erano i genitori erano i vigili urbani a staccare multe persuasive se mettevi anche un solo piedino a calpestare l’erba; il grande orologio di fiori, sempre esatto, che accoglieva i viaggiatori, appena imboccato il tragitto più breve verso la stazione; la “mezzaluna”, spazio semicircolare delimitato da una siepe curatissima e da un’elegante recinzione, dove si tenevano i concerti della banda e i bambini potevano inventare giochi.

I lampioni antichi di piazza Garibaldi… nati con essa e prematuramente scomparsi .

I bei palazzi d’epoca sostituiti qua e là da fatiscenti edifici anni sessanta e settanta, sorti come bubboni nelle vie e nelle piazze storiche.

Le sale cinematografiche in centro e quelle all’aperto dove trascorrere le sere estive. Ora le multisale periferiche e le nuove tecnologie, che consentono di collegarsi per via telematica a qualsiasi cosa, hanno ammazzato le belle abitudini di recarsi al cinema dopo la passeggiata nel Corso, palcoscenico di eleganza, la sosta ai caffè e la scelta dell’orario più gradita.

L’antico Ponte Cittadella, il nostro “Ponte Vecchio”, che a Firenze se lo tengono stretto e noi no. Abbattuto a ferragosto nella città deserta dagli stessi che “abbellirono la città”, snaturando la pavimentazione del centro con materiali scadenti e già fatiscenti; l’armonia di Piazza Marconi funestata da aiuole pensili, gelsi inspiegabili e granitici sedili, ricettacolo di sporcizia dove nessuno può sedere. E mi fermo qui perché, e so di ripetermi, “l’ignoranza non possiede memoria”.

La malinconia del bel Palazzo di Città, che se lo guardi dalle vetrate del bar più elegante, appena inaugurato, ti strugge il cuore a vederlo sfregiato dall’incuria come fosse lo specchio di anni di sciatteria amministrativa.

E c’era la ciminiera della Borsalino, la nostra Tour Eiffel, esempio di architettura industriale e simbolo della città. Piansi il giorno del suo abbattimento, per rabbia e per impotenza, insieme ai pochi che assistettero a quell’esecuzione in un silenzio surreale.

Ma la Borsalino c’è ancora, agonizzante ma c’è, come le belle vetrine del negozio in centro che, da un indagine condotta dalla “Stampa” anni fa, furono giudicate le più belle d’Italia. E lo ricordo con orgoglio a chi lo avesse dimenticato o lo ignorasse.

Un filo di speranza mi sostiene se all’inaugurazione della mostra “Save Borsalino”, a Palazzo Cuttica, c’era una folla di persone solidali che hanno condiviso rimpianto e speranza perché non sia ridotto in cenere questo patrimonio, Storia e futuro della nostra città.

Rileggendo m’accorgo, con un po’ di malinconica consapevolezza, d’essere anch’io Storia e ancor “di poco futuro…” in questa città.

Grazia Ivaldi

Una lunga scia peccaminosa

La tentazione iniziava in Piazza della Libertà a lato del Distretto Militare dove si trovava un piccolo scrigno che custodiva misteriosi e seducenti tesori dai quali sprigionavano effluvi intensi e avvolgenti: profumi, schiume per il bagno, saponette, sapone da barba e il famoso talco: tutto Felce Azzurra, il marchio della Paglieri, la ditta alessandrina che, con la Gandini (suoi i profumi Etrusca e Capriccio) contrassegnava la presenza alessandrina sul mercato della profumeria.

I manifesti pubblicitari riproducevano immagini di giovani donne di radiosa bellezza morbidamente avvolte in veli trasparenti e contornate di ghirlande di fiori variopinti con evidente richiamo alle essenze di ciprie e profumi.

La réclame del talco in confezione blu e azzurra a ricordare un cielo stellato era affidata ad una bimbetta che si intuiva appena uscita da un bagno profumato intenta a cospargersi, con un morbido piumino, di Felce Azzurra.

Appena svoltato l’angolo in via dei Martiri si incontrava la profumeria Garlando con la bella vetrina che esponeva i marchi più conosciuti e prestigiosi della cosmesi dell’epoca, non ancora così “democratica” come oggi ma piuttosto elitaria. Un negozio non chiassoso, un po’ “bon ton”.

Fatti pochi passi e raggiunta Corso Roma si veniva catturati da un inconfondibile e intenso profumo di cipria che annunciava la profumeria Dory. Cipria e profumi Coty come si poteva leggere soffermandosi davanti alla vetrina. Un nome che evocava la grande e moderna città di Parigi a quel tempo ancora luogo esotico, per i più, ma che grazie al cinema e ai racconti di pochi fortunati si è impressa nell’immaginario come luogo di evasione e bellezze disinvolte.

La Dory, come molte altre attività commerciali negli anni della ripresa economica amplierà il proprio negozio secondo criteri più moderni e arricchendo l’offerta con una vasta gamma di cosmesi di qualità e alla moda. Resterà per lungo tempo un punto di riferimento tra i più lussuosi e affascinanti della città.

Proseguendo lungo il corso si arrivava alla profumeria Fontana: due vetrine eleganti nelle quali, oltre ai prodotti cosmetici faceva sfoggio una bigiotteria di qualità, il che ne faceva un luogo di sosta obbligatorio durante le passeggiate domenicali e un indirizzo sicuro per acquisti di un certo gusto.

Poco oltre, sotto i portici, si trovava Zenit scintillante di luci con i suoi eleganti arredi in legno e le vetrine attraverso le quali si intravvedevano gli oggetti della vanità, allora, quasi esclusivamente femminile. A lato una breve scala conduceva al negozio di acconciature per signora, la famosa Pasquero, che in città ha formato un buon numero di parrucchiere.

Nell’adiacente Piazza Marconi si affacciava la Profumeria Molina che oltre all’ampio assortimento di profumi riforniva anche i negozi di parrucchiere. Trovandosi in una posizione strategica, al centro della piazzetta del mercato, era forse la più frequentata della città.

Al termine di questo breve excursus vorrei proporre un ricordo che resiste tenacemente con l’auspicio di ricevere il conforto di qualche condivisione.

Riguarda una piccola e modesta profumeria in via Guasco nell’edificio di una chiesa sconsacrata che affacciava sulla piazzetta dove aveva mercato la mitica Sabina.

Il negozio con un’unica vetrina, al quale si accedeva salendo uno o due gradini, prospettava palazzo Guasco.

Lo ricordo perché conservo ancora una collana di perle acquistata da mia mamma che, pur essendo decisamente in autentiche, avevano un colore bellissimo e una rara luminosità.

In seguito agli interventi di trasformazione della città l’edificio è stato abbattuto per lasciare posto ad un palazzo condominiale del tutto avulso dal contesto circostante.

Ma questa è un’altra storia.

Marina Elettra Maranetto

Passeggiata nel Corso anni ‘50

Si diceva che le Alessandrine avessero belle caviglie e gambe dritte, e che la passeggiata nel Corso fosse uno spettacolo d’eleganza.

Eccomi bambina, vestita di tutto punto, con la mamma che certo non sfigurava tra la sfilata di dame: cappello, veletta, guanti lunghi di chevreau appena arricciati sul polso, borsetta al braccio mentre l’altro accompagnava lievemente il passo.

Già alle bambine si insegnava il portamento. “Cammina avanti… fammi vedere ..”. Schiena dritta, mento alto, attente ai piedi in dentro o in fuori come papere che sono un vero orrore. Anche per loro gli abiti erano confezionati dalle sarte: gonne a pieghe, cappottino blu doppio petto, scarpe di vernice, guanti anche d’estate, cappellino da collegiale in feltro o in paglia secondo stagione.

Le calze d’inverno arrivavano al ginocchio. S’imparava a soffrire il gelo al pari dei maschi che indossavano pantaloni corti, al massimo “all’inglese”. Quelli lunghi erano un riconoscimento d’ingresso all’età adulta, come lo era per le femmine indossare le prime calze di nylon, il reggicalze e la sottoveste di seta.

Avevo quattordici anni e quella mattina mi rimiravo allo specchio: un viso da ragazzina travestita da donna e con la fretta di crescere. Poi il primo tailleur attillato, i primi tacchi, e la passeggiata nel Corso con l’amica non più scortate dalle madri, libere di soffermarci davanti alle vetrine che conservavano l’eleganza delle origini: fregi dorati, ottoni, ferro battuto, nelle insegne elaborate di preziosa fattura, “rinnovate” poi per inseguire una tendenza dozzinale di modernità.

Il bar “Vittoria” apriva la “vasca”, come in gergo si diceva della passeggiata in Corso Roma. Oltre ad essere luogo d’incontro prettamente maschile, era il punto di riferimento della “Befana del Vigile”, un’usanza che per un giorno rendeva amichevole il rapporto tra cittadini e tutori dell’ordine. I pacchi si ammucchiavano proprio davanti alle sue vetrine, lasciati da automobilisti sorridenti al vigile che lì stazionava in alta uniforme. Per un giorno, forse, si sentivano graziati.

Sotto i portici di fronte uno specchio decorato con la scritta “Punt e mes Carpano” invitava a consumare lo storico aperitivo torinese al bar. Accanto, la modisteria “Valizzone” esponeva cappellini di originale fattura da riprodurre su ordinazione, mentre l’ortopedia “Visetti” confezionava su misura guepiere e stringivita con stecche di balena che se non stavi dritta ti trafiggevano il costato come il martirio di San Sebastiano. Ci si rassegnava fin da ragazzine per dare slancio al busto e modellare il punto vita. Le sarte cucivano addosso le giacche e gli abiti attillati; le ragazze funambole, con le decolleté dal tacco alto, camminavano in equilibrio sui marciapiedi ghiacciati, sfidando temperature polari fino alla Piazzetta, dove si esponevano agli apprezzamenti non sempre galanti dell’universo maschile dei “piazzettari” appostati all’uopo. Stivali e collant stavano nel futuro, le calze velatissime si smagliavano con facilità tanto che in Via S. Giacomo c’era un piccolo negozio dove si rimagliavano. I pantaloni, concessi solo nei luoghi di villeggiatura, erano considerati trasgressivi e dunque vietati nei luoghi di lavoro.

Opposta ai portici l’antica drogheria “Negri”, cui si accedeva salendo stretti gradini, si era guadagnata l’onore del Corso per la particolarità dell’offerta merceologica che da tempi remoti spaziava dal particolare all’universale.

Proseguendo sulla destra, “Tannenbaum” era un richiamo a partire dal nome e dalla vetrina di biancheria dai preziosi ricami, meta obbligata per il corredo da sposa e la parure nuziale, i completi per neonati e il portenfant in organza per il battesimo che neanche a Buckingam Palace ne avevano uno così.

Più o meno di fronte, “Piero Sport” esponeva capi di alta qualità oltre gli articoli sportivi, mentre l’antiquariato “Beltrami” scintillante di cristalli che illuminavano dall’alto oggetti e mobili di preziosa fattura, educava alla raffinatezza. A seguire “Alvigini giocattoli”, un richiamo per tutti i bambini cui era concesso desiderare o, al massimo, esclamare “che bello mamma quel bambolotto… Lo vedi? Lo vedi mamma?”,ogni volta col cuore sospeso per non trovarlo più. Quel Natale mi aspettava sotto l’albero e lo amai come il figlio tanto desiderato da non volerne altri. Avevo sette anni ed ancora lo conservo intatto.

La “SEDRA”, che offriva un assortimento di stoffe di prima qualità, fronteggiava “ABITEX”, primo negozio di confezioni maschili con una sobria offerta di capi femminili, poiché si preferiva l’accurata confezione artigianale. Le sarte erano padrone del campo, alcune tanto abili e contese da nulla invidiare alle stiliste più celebri delle riviste di moda da cui traevano ispirazione. Ai balli si andava in abito da sera, anche ai ricevimenti in casa, un disastro economico per le famiglie con le figlie “da figurare” in società. Non si indossava lo stesso abito due volte di seguito con la segreta speranza d’azzeccare un buon matrimonio, l’impiego più sicuro per le donne di allora.

Proseguendo verso la Piazzetta, l’ombrelleria “Tagini” e, accanto, il negozio di timbri ed altri articoli da ufficio, entrambi pervenuti con lo stile delle origini . Di fronte, la pasticceria “Romano” in stile anni trenta, e “Marchina”, il più lussuoso negozio di scarpe della città: marmi, specchi e decori all’altezza della fama. Di alcuni citati, a guardar bene, sono rimaste tracce dell’antico che oggi striderebbe con l’esposizione di capi d’abbigliamento anonimi, se non di qualità scadente.

Cito per ultima la vetrina “Borsalino”, testimonianza superstite di un commercio in agonia per l’arroganza dei centri commerciali, degli empori da poco prezzo e le offerte dell’immenso mercato digitale, dove tutto si divora e si espelle senza più poesia.

Pier Luigi Cavalchini

I ragazzi della Via Pal (di Alessandria)

“C’era una volta, ora non c’è più”, un po’ come il “treno dei desideri che all’incontrario va” e della mitica (milanese) Via Gluck. Anche noi avevamo una periferia (anzi, tante periferie “vissute”, pensando agli Orti, al Cristo, all’area di Piazza santa Maria di Castello…) di cui andare fieri. Luoghi, o “non luoghi” in cui si viveva, si dormiva, ci si alzava presto per andare a scuola, in cui si andava a comprare il pane, si correva in bicicletta, si giocava a pallone,…raramente – data l’età – in cui ci si attardava nei bar. Erano i primi anni Sessanta e le stagioni erano “le stagioni”. D’inverno un bel sessanta centimetri di neve, almeno una volta, serate terse con luci brillanti da far concorrenza alla stella cometa, estati roventi ma allietate dalla sirena di Borsalino, dall’aria aperta, allora, pulita e da tanto spazio a disposizione. E molto tempo per stare con gli amici. Sì, con gli amici, specie in parrocchia – quella con l’entrata dal portone dalla Via Pal (1) – proprio dirimpetto a dove abitavo io. D’altra parte ero (un pochino) famoso. Nel negozio di “Commestibili” dei miei ci passavano praticamente tutti i “sodali” di giochi, la perpetua Nilde (per chi se la ricorda), i vari don che si sono succeduti, a cominciare dal parroco De Martini, la famiglia del sacrestano, i vicini operai e impiegati dell’OLVA (2). E, ancora, gli altrettanto vicini operatori comunali del Magazzeno, sempre nella vecchia Via Pal, sempre nello stesso (semidiroccato) edificio da poco passato in proprietà ai Guala. Una via piena di professionisti, di geometri (proprio così, …plurale di geometro…), di medici, di infermieri (già allora funzionava egregiamente il vicino centro ospedaliero “Luigi Patria” ) , di insegnanti della vicina Scuola Elementare “Galilei” e della nuova “privata” delle Suore della “Villa delle Rose” (ora Via Galvani).

Un mondo a parte che partiva dai passaggi a livello di piazza Mentana (non c’era assolutamente traccia di “sottopasso”), si allargava verso la “Borsalino”, fin quasi alla Stazione ferroviaria e che, dall’altra parte arrivava fino alla SILA (dove oggi c’è il bar Koela) e agli impianti dell’Enel. Uno spazio di vita pulito, semplice, non chiassoso, fatto di poche cose, di cinema all’aperto, addirittura due (uno, lo “Splendor” a fianco di piazza D’Annunzio, l’altro – l’”Aurora” proprio a fianco della Chiesa di Nostra Signora del Suffragio, grande edificio religioso costruito negli anni Trenta dal prelato Don Milone), di lavoro, di riposo domenicale, di televisione, per chi ce l’aveva.

Un mondo a parte che partiva dai passaggi a livello di piazza Mentana (non c’era assolutamente traccia di “sottopasso”), si allargava verso la “Borsalino”, fin quasi alla Stazione ferroviaria e che, dall’altra parte arrivava fino alla SILA (dove oggi c’è il bar Koela) e agli impianti dell’Enel. Uno spazio di vita pulito, semplice, non chiassoso, fatto di poche cose, di cinema all’aperto, addirittura due (uno, lo “Splendor” a fianco di piazza D’Annunzio, l’altro – l’”Aurora” proprio a fianco della Chiesa di Nostra Signora del Suffragio, grande edificio religioso costruito negli anni Trenta dal prelato Don Milone), di lavoro, di riposo domenicale, di televisione, per chi ce l’aveva.

La grande chiesa citata, d’altra parte, vedrà all’opera ottimi sacerdoti come Don Ferruccio, Don Ugo Gho, Don Angelo Campora, Don Giovanni Cossai, Don GianPiero Armano… e spero di non dimenticare nessuno. Ah…c’era anche il “mistico” Don Giovanni, figura smunta, bionda, boreale, di pochi parole… alter ego degli altri citati prima… più disponibili alla battuta e al dialogo. La “copertura”, come sempre, era di Don Antonio De Martini, decano di lungo corso della Via Pal e delle circonvicine Via Trento e Pacinotti. Sapeva tutto o quasi di tutti, aveva le informazioni giuste e le conoscenze che contavano… ma non lo faceva vedere. Era troppo compito e serio nel suo ruolo di pastore, specie in presenza di un centinaio (sì, proprio di un centinaio) di marmocchi vocianti inclini al gioco – dal calcio, al basket, alle bocce, ai giochi da tavolo, al ping-pong al calciobalilla – dispersi fra il campetto lungo Via Trento e le sale al coperto di Via Pacinotti. Un punto di rifermento fisso per poter passare qualche ora in relax senza l’assillo di genitori, maestri e professori.

C’erano anche le lezioni di catechismo, come le “riunioni” dei giovani di Azione Cattolica ma, almeno per quanto ci riguardava, la “parrocchia”, l’ “andare dai preti” era altro, era libertà, svago, socialità. Anche una precoce forma di confronto con realtà sociali diverse…. visto che, come potrete leggere nella seconda parte del testo a firma di Angelo Campora, nel gioco, nell’agonismo sincero, non c’è povero o ricco, non c’è figlio di bottegaio o professore, non c’è meridionale o settentrionale, nero , bianco o giallo (con noi anche due somali e un filippino)… c’è semplicemente schiettezza. Che significa? Molto concretamente … se eri “scemo” (o se “facevi lo scemo” o il “furbetto”) te lo facevano capire…Dapprima con qualche battuta e una risata…poi con un chiaro “isolamento”. Se non bastava….arrivava uno schiaffone o un pugno ben piazzato. Niente di che. Così si cresce.

C’erano anche le lezioni di catechismo, come le “riunioni” dei giovani di Azione Cattolica ma, almeno per quanto ci riguardava, la “parrocchia”, l’ “andare dai preti” era altro, era libertà, svago, socialità. Anche una precoce forma di confronto con realtà sociali diverse…. visto che, come potrete leggere nella seconda parte del testo a firma di Angelo Campora, nel gioco, nell’agonismo sincero, non c’è povero o ricco, non c’è figlio di bottegaio o professore, non c’è meridionale o settentrionale, nero , bianco o giallo (con noi anche due somali e un filippino)… c’è semplicemente schiettezza. Che significa? Molto concretamente … se eri “scemo” (o se “facevi lo scemo” o il “furbetto”) te lo facevano capire…Dapprima con qualche battuta e una risata…poi con un chiaro “isolamento”. Se non bastava….arrivava uno schiaffone o un pugno ben piazzato. Niente di che. Così si cresce.

Purtroppo in quel tratto di Via Pal verso Piazza Mentana ora l’entrata del negozio “Cooperativa dei Ferrovieri – rivendita n.2” non esiste più. I tre gradini in travertino che mi videro per anni chino (…ma non troppo) sui libri di testo delle Scuole dell’Obbligo, sono stati assorbiti all’interno di un anonimo salone di un nuovo proprietario, così come il locale del grande frigo è diventato uno sgabuzzino e il corridoio di tante partite di calcio con una pezza di tela…un tristo secondo bagno. Ci sono stato nel 2002, perché – …i casi della vita – la moglie del proprietario era la zia di un’alunna del Liceo “Saluzzo-Plana”, proprio quello in cui mi trovai ad insegnare. Ma lì, appena svezzato, mi ci trovai a vivere io…E i ricordi non si cancellano.

Ma torniamo a noi… Allora… Una sera d’inverno, penso di gennaio pieno, con il termometro sottozero e una leggera neve a fiocchi, mi trovai – seienne – a dover raccogliere dati sul “Concilio Vaticano II” per una “parolona” di cui non sapevo nulla: una ricerca. Attraversai la strada con cappottino e berretto, rigorosamente da solo, dato il lavoro dei genitori e bussai alla porta della Canonica che dà – ancora – sulla mitica Via Pal . Spiego “la bisogna” ad una sempre disponibile “perpetua” lunga, magra e simpatica (Nilde) e, dopo poco, ho bell’e confezionata la ricerca, con tanto di immagini di Papa e Cardinali appiccicati con la “Coccoina”. Il testo era “misto”, qualche pezzo di ritaglio della “Domenica del Corriere” o dell’ “Osservatore Romano” e qualche mia riga in stilografica blu. Un successone. Oppure, coinvolgendo nei ricordi una persona da poco scomparsa e a cui tutti dobbiamo qualcosa… E’ ancora forte l’impressione per la partecipazione che mise Don GianPiero Armano, viceparroco alla prima nomina, nell’impegnativo incarico di “allenatore della squadra di calcio dell’Aurora”. Preciso e puntuale, competente nel far eseguire gli esercizi di riscaldamento e di allenamento, puntigliosissimo nello svolgersi delle partite, con tanto di bottigliette (di plastica bianca, dura, scagliate distanti). Più volte mi fece fare l’ala sinistra e mi esortava a correre e a seguire l’azione… Finchè, in una trasferta a Casale M.to (a soli 15 anni) persi metà dente incisivo per una gomitata. Cosa che non comunicai subito e che tenni per me per un giorno intero. Ma il danno era evidente e, data la reazione, diciamo, “nervosetta” di mia mamma…La mia carriera agonistica finì lì. Non quella di sostenitore dell’ Aurora e del suo allenatore, che ebbi modo di accompagnare fino a vent’anni. Andando qualche volta ad occupare il ruolo, molto meno pericoloso e faticoso, di portiere. Numerosissimi sono gli amici che potrei ricordare di quel gruppo. Persone che conosco ancor oggi e con cui intrattengo volentieri lunghi discorsi. Cosa per me rivelatrice di quanto sia “vicino” al mio interlocutore, visto che – con molti “nuovi” amici – scambio a malapena un buongiorno/buonasera.

E poi ci fu Angelo, Don Angelo Campora. Originario di Capriata, morto a soli 44 anni all’inizio degli anni Novanta. Sempre attento alle esigenze del prossimo, sempre disponibile a scambiare due chiacchiere, sempre pronto – e qui viene il bello – ad esporsi quando tutti stavano nascosti nel mucchio.

Sono stati anni di frequentazioni assidue, di “messe” celebrate in casa, “vissute”, di visite al limite del lecito a famiglie allo sbando, senza casa, senza vestiti, senza nulla. Pure in montagna ho avuto modo di apprezzarne l’affetto, la competenza e l’amicizia. Stava alzato fino alle tre di notte se qualcuno non era ancora ritornato dalla discoteca di Valtournanche, chiudeva un occhio, anzi tutti e due, quando si verificavano fatti poco piacevoli che riguardavano una parte dei marmocchi di cui sopra: incursioni notturne in cambusa con latrocinio di salami e forme di formaggio, scherzi – a volte di cattivo gusto – che segnavano le permanenze montane a metà fra una colonia spensierata ed una villeggiatura di gruppo. Un profilo positivo che si manifestò in tutta la sua forza con l’istituzione del “Gabbiano” (3), realtà forte e propositiva quant’altre mai. Una vita di sacrifici e di slanci che, forse, hanno consunto prematuramente una fibra pur fortissima.

Di che pasta era fatto Angelo lo potete constatare dalla lettura del suo accorato appello al Vescovo di allora (1969) mons. Almici (4). Un inno alla “chiesa dei poveri”, alla scelta radicale di campo. Un segnale di vita ecclesiale che molti hanno, per fortuna, in seguito ripreso. Un testo di cui abbiamo avuto l’autorizzazione alla pubblicazione e che presentiamo con enorme piacere. Una “lettera” scritta di getto, che ha cercato – con successo – di superare remore curiali alla sua definitiva ordinazione sacerdotale.

Per ora fermiamoci qui ad una prima puntata a cui, chissà, ne potrebbero seguire altre. Sempre sul “fronte della Pista.”

…

Reverendo Monsignor Vescovo,

Reverendo Monsignor Vescovo,

vorrei entrare subito nel vivo, esponendoLe un po’ le mie idee di fondo. Devo subito scrivere questo: Cristo è per me qualcuno vivo, presente, che chiede che continuamente io entri in rapporto con Lui, ma nello stesso tempo mette un po’ in subbuglio la mia vita. Da quando la mia fede in Gesù è diventata personale e adulta, devo dire sinceramente che in me c’è stato uno sforzo per migliorarmi e un impegno serio di preghiera. La strada è ancora lunga e impegnativa prima di poter dire a me stesso di essere soddisfatto, ma questo, credo, non avverrà mai nella vita.

Sono convinto che le cose attualmente non vadano troppo bene: cioè mi sembra che sia giunto il tempo di tentare con coraggio nuove esperienze; è vero, è un rischio, mail rimanere fermi vuol dire andare indietro, perché il mondo cammina e la Chiesa deve fare la stessa cosa.

Faccio un esempio: la parrocchia; dato che, se a Lei sembrerà giusto e opportuno ordinarmi, andrò in una parrocchia ad impegnarmi. Sono convinto che ancora oggi la parrocchia è un ente burocratico e amministrativo (è vero, in molti luoghi si è cercato un po’ di cambiare). L’impostazione che a me sembra giusta e che mi sembra confacente con esigenze attuali è questa: la parrocchia dovrebbe essere l’insieme di tanti piccoli gruppi o comunità, quindi il compito del prete è quello di creare e unire questi gruppi (quindi mi sembra che le strutture parrocchiali dovrebbero essere ridotte al minimo: uno chiesa e un salone).

Il fatto del prete che aspetta che la gente venga a parlare con lui mi sembra superato: è necessario che il prete si immerga totalmente nella sua parte; continuamente girare, conoscere gente, (e) per portare la con la Parola di Dio. Anche questo è importante per me: oggi è necessario evangelizzare prima di tutto, e per realizzare questo compito bisogna inventare nuovi metodi e nuovi modi di incontro con la gente.

La parrocchia dovrebbe essere l’insieme di questi gruppi che si mettono in ascolto della Parola, che celebrano l’Eucarestia e gli altri sacramenti, ma deve essere una comunità viva, che entra nei problemi del mondo.

Oggi, mi sembra non troppo giusto parlare delle parrocchie attuali come comunità quando ci sono ancora ricchi e poveri nella stessa chiesa, quando alla stessa mensa si accostano chi compie le ingiustizie e chi le subisce, ma quello che è più grave oggi è che non si faccia nulla per togliere queste situazioni;al massimo si fa un po’ di elemosina “per i poveri della parrocchia”. Questa situazione non mi sembra giusta e mi pare necessario doverla smascherare e superare.

E’ vero, quando si parla di povertà, il primo esame di coscienza lo devo fare io stesso (e riguardo alla povertà non mi sento per nulla tranquillo in coscienza), però ugualmente, siccome faccio parte della Chiesa, mi sento interessato a guardare anche alle strutture parrocchiali, diocesane ecc. per controllare se sono nella linea della povertà; e anche questo mi sembra un discorso da farsi oggi e con coraggio, affinchè la Chiesa possa essere credibile.

Un’altra cosa mi sembra importante: che si tenga conto, quando si mettono i preti nelle varie parrocchie, anche dell’amicizia. Cioè, quando c’è un gruppo di preti che vanno d’accordo, che vorrebbero lavorare in comune ecc., mi sembra giusto cercare di metterli tutti in una certa zona, in modo che possa essere favorita e incrementata questa loro amicizia. Non si possono più spostare i preti un po’ come dei burattini, ma bisogna cercare di tener presente il loro carattere, le loro qualità ecc. e anche cercare di chiedere loro qualche indicazione.

Non so se questo è già stato realizzato in passato ma, se sono con un parroco con cui posso essere in piena confidenza, se nelle parrocchie vicine ci sono miei amici, o meglio (se) si potessero realizzare piccole comunità preti, per me personalmente tutto questo è un vantaggio in tutti i sensi.

Il discorso che faccio riguardo il sacerdote è questo: ogni epoca ha i suoi modi di realizzare il sacerdozio di Cristo, anche oggi bisogna trovare un modo adatto o, meglio, non penso che vi sia un modo unico di incarnare l’unico sacerdozio di Cristo (es. “il prete che lavora”, “il prete che si impegna in gruppi particolari come gli Scouts o l’Azione Cattolica”, “il prete che vive in parrocchia” ecc.); cioè, il mio è un discorso pratico riguardo al sacerdozio, cioè riguardo ai modi di esercitare il sacerdozio. Anche per questo mi sembra importante e necessario saper valorizzare, da parte del Vescovo, le doti e le aspirazioni di ciascuno.

Di queste cose sono realmente convinto, formano un po’ la base della mia mentalità e del mio modo di agire. Mi è sembrato giusto esporLe queste mie convinzioni.

Spero che questo momento di dubbio nei miei confronti possa essere superato; in questo periodo ho pregato molto perché lo Spirito Santo possa guidare Lei e me sulla strada giusta. F.to Angelo

…

.1. Via Pal … cioè Via Palermo, ad Alessandria. Quartiere Pista. Parte da Piazza Mentana e arriva fino ai campi, dove oggi si trova il Supermercato “Panorama”. Ben fuori dalla “cerchia muraria” storica che, come è noto, arrivava al massimo a Corso Cento Cannoni e a Piazza Garibaldi.

.2. OLVA – Officine Luigi Volante Alessandria. Sita in Via Pacinotti, con grande entrata in corrispondenza dell’angolo con via Galilei. Ora “cancellata” dagli edifici ideati dall’arch. Krier. Stesso luogo. Interessante ciò veniva prodotto e che viene riportato in una ristampa anastatica: “Fabbrica ACCESSORI per SERRAMENTI. Brevetti OLVA. Catalogo n. 4. Titolo: Fabbrica ACCESSORI per SERRAMENTI. Brevetti OLVA. Catalogo n. 4. Argomento: Piemonte-Aziende-Alessandria Autore: Officine Luigi VOLANTE ALESSANDRIA Anno stampa: 1954 Prezzo: 50 euro In-4° (cm. 30×21,3). pp. 184 pp. di cui 96 stampate; con 14 FOTO b.n. di ingressi di edifici anni ’40-’50 (impianti e comandi di apertura a distanza) e un migliaio di DISEGNI (spesso bicolori) di DISPOSITIVI (chiusure, maniglie maniglioni perni chiavistelli bracci nottolini aprisportelli riduttori cerniere, porte scorrevoli; apparecchiature compensatori serrature; chiudiporte idraulici; frena-finestre, fermaporte).

.3. Il Gabbiano Onlus . L’Associazione Comunità “Il Gabbiano” onlus opera in Piemonte e Lombardia dal 1983 per la promozione e la tutela della dignità della persona, in particolare nei casi in cui sono presenti problemi di tossicodipendenza e alcolismo.

Nel corso degli anni, per venire incontro alle crescenti richieste di intervento nell’ambito del disagio sociale, Il Gabbiano ha esteso i suoi servizi all’accoglienza di donne e uomini malati di AIDS e di giovani in minore età a grave rischio di marginalità sociale.

L’Associazione è iscritta nella Sezione Sociale del Registro Generale Regionale del Volontariato: sul piano giuridico è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS), riconosciuta, tra l’altro, dall’Ufficio Giustizia Minorile del ministero della Giustizia per il collocamento di minori in situazioni penali.

Il Gabbiano fa parte del Coordinamento Nazionale delle Comunità di Accoglienza (CNCA), del Coordinamento Italiano Case Alloggio per persone malate di AIDS (CICA), del Coordinamento Regionale Case Alloggio per persone malate di AIDS (CRCA), del Coordinamento Enti Ausiliari della Lombardia (CEAL) ed è riconosciuto a livello regionale come Ente Ausiliario Gestore di strutture di riabilitazione e di reinserimento di donne e uomini con problemi di tossicodipendenza e di alcoldipendenza.

Dal 2001, tutte le unità di offerta per le dipendenze sono accreditate come erogatrici di servizi dalla Regione Lombardia.

La nostra buona causa Da oltre 35 anni l’Associazione Comunità il Gabbiano onlus crede che le persone che si trovano, ad un certo punto della loro vita, in condizioni di fragilità e solitudine vadano accolte, sostenute e accompagnate in percorsi individualizzati di responsabilizzazione, riscatto personale e cittadinanza, nel rispetto dell’individualità irripetibile di ognuno. Alla base del nostro lavoro c’è la PERSONA nella sua interezza e nella sua fragilità. Il nostro lavoro quotidiano consiste nel riannodare il tessuto lacerato che segna spesso i percorsi di vita di chi è in difficoltà. L’esperienza ci ha convinti che dalle difficoltà personali si esce insieme: senza un terreno fertile il seme della speranza non riesce a schiudersi in un nuovo progetto di vita. In questi anni il territorio valtellinese ci ha permesso di portare avanti questo nostro tentativo, tanto che recentemente ci stiamo impegnando nello sviluppo di progetti di agricoltura sociale con una particolare attenzione all’integrità del territorio, alla manutenzione e al recupero di spazi faticosamente lavorati nei secoli, oggi a rischio di abbandono, nella consapevolezza che ecologia umana ed ecologia naturale devono camminare insieme. L’ Associazione Comunità Il Gabbiano onlus si impegna per l’inclusione sociale attraverso la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in tema di cura, residenzialità, socialità e inserimento lavorativo, accompagnati da un’opera diffusa di informazione e comunicazione. Lo facciamo in Valtellina, Alto Lario, Lecchese, Lodigiano e a Milano. 8 le strutture di accoglienza 13 gli appartamenti più di 330 le persone accolte stabilmente, in un anno, in percorsi di cura e inserite in processi strutturati di accompagnamento verso l’autonomia. 24 ore su 24. Accogliamo uomini e donne bisognosi di cure continue, ragazzi in fuga da paesi in guerra, famiglie che hanno perso la casa. Lo facciamo in comunità terapeutico-riabilitative, casa alloggio, comunità per minori, appartamenti. Promuoviamo attività lavorative in ambito cooperativo volte all’accoglienza di queste persone senza dimenticare l’importanza della promozione e della realizzazione di iniziative socio-culturali finalizzate all’abbattimento dei pregiudizi e lo sviluppo del territorio che da sempre ci ospita. Produciamo innovazione sociale, sperimentazione, sviluppo e benessere del territorio, coesione sociale.

.4. Difensore strenuo delle caratteristiche originarie e autentiche del movimento cattolico, don Giuseppe Almici divenne ben presto uno dei riferimenti della Resistenza bresciana, trasformando la sua casa e la sede dell’Azione cattolica da lui guidata in luoghi chiave del ribellismo partigiano.

Nato nel 1904, fu ordinato sacerdote a 24 anni dal vescovo Giacinto Gaggia. La sua attività pastorale ebbe inizio a Carrodiponte. Nominato, nel 1937, insegnante pastorale nel seminario bresciano, assunse, nello stesso periodo, la guida dell’Azione cattolica, che trasformò in un centro di resistenza morale al regime fascista, ormai sempre più oppressivo verso le libertà individuali e quelle delle associazioni cattoliche. Dopo l’8 settembre svolse un ruolo di rilievo anche nel definire, dal punto di vista dottrinale e teorico, il ruolo dei cattolici nel movimento partigiano, scrivendo, in collaborazione con don Giacomo Vender e padre Luigi Rinaldini, il noto Manifesto della Resistenza cattolica.

Si spese molto, mettendo a repentaglio la sua stessa incolumità, per evitare rappresaglie e violenze durante i giorni terribili e drammatici della liberazione della città.

Nel dopoguerra il suo impegno non solo non si spense, ma, anzi, lo vide ancora più attivo nella ricostruzione morale e sociale di Brescia. Operò ancora nell’ambito dell’Azione cattolica ma stimolò anche la nascita delle Acli e della Cisl.

Dal 1961, poi, fu vescovo ausiliare di Brescia lavorando accanto a monsignor Tredici. Partecipò a tutti i lavori del Concilio vaticano II e, nel 1965, fu nominato vescovo di Alessandria.

Nel 1980 si ritirò a Zone dove attese la morte che la colse nel 1985 a Brescia.

Il parco della Rimembranza

di Giancarlo Patrucco

Ero troppo piccolo a quei tempi per capire come l’intitolazione del parco si richiamasse alla guerra di Liberazione. Per me, che circolavo in un cortiletto angusto di via Lumelli, unico bambino in un casamento di nonni, era il parco delle favole, il luogo proibito e incantato dove potevo correre con gli altri bambini e godermi qualche momento di libertà.

Era anche un posto proibito perché di mezzo ci stava Spalto Borgoglio. Sembra un po’ ridicolo dirlo oggi, ma quella strada doppia, con le aiuole in mezzo, era ancor più temuta di adesso. Un vero e proprio valico, un passo di confine che potevi fare solo con la scorta appresso.

– Non puoi traversare in bicicletta, manco parlarne. E neanche a piedi, ci sono troppe macchine.

– Ma se guardo bene…

– Vedi la prima e non la seconda, dietro, che sorpassa.

– Ma se le lascio passare tutte…

– E, caro te. Quelle sono dei fulmini. Sbucano dal muretto della ferrovia e in un secondo ti sono addosso.

Così, bisognava aspettare un adulto, uno che avesse poco da fare e che potesse accompagnarti, stare a guardare e poi portarti indietro perché di restare soli al parco non c’era da fidarsi. Pedofili? Guardoni? Squilibrati nei dintorni? Macché. Quelli erano gli anni ’50: non potevi restare da solo perché ti menavano i più grandi.

Ma le mamme avevano daffare tutto il giorno. I papà, qualche volta, erano di riposo. Riposavano, appunto. Così, la salvezza stava nei “nonni”. Se ne avevi tanti, come quelli che abitavano nel mio cortile, eri a posto. Potevi partire con Giovanni, con nonno ‘Fredo, con il Bertola e passare pomeriggi d’oro, specialmente se ti portavi dietro il pallone, così dovevano prenderti in squadra per forza.

Il muretto ero lo stesso di oggi, ma senza la cancellata sopra. Prendevi l’abbrivio sulla salitella dell’ingresso, oppure scavalcavi dov’era basso. Di là ti aspettava un prato con panchine, fiancheggiato da due boschetti fitti di cespugli e piante. Dalla parte dove ora c’è la piscina la vegetazione era più selvaggia; di qui dall’attuale Palazzetto era meno aggrovigliata e un sentierino la percorreva per un tratto, digradando fino alla sponda.

Potevi arrivarci – e ci arrivavi – a volte dietro al pallone, a volte dietro alle tue gambe. Ti fermavi giusto sul bordo, dove l’acqua sciabordava tra i salici e sotto le gaggie di costa. D’estate avvertivi il risucchio del fango sotto le scarpe, d’inverno sentivi crocchiare le pagliuzze di ghiaccio. Sì, perché Tanaro ghiacciava allora: a gennaio, almeno qualche metro lungo le sponde, tanto che i più coraggiosi o folli andavano avanti piano piano, per poi provare il gusto della scivolata nel ritorno.

Sento dire, oggi come qualche anno fa, che il fiume non è sicuro, anche se e forse perché abbiamo abbattuto il ponte. Questioni di portanza, di masse d’acqua e di fondamenta, delle quali m’intendo poco e che non mi attirano per niente. Abitando ancora da quelle parti, io so solo che il fiume non c’è più. Non lo vedo neanche. Anche se sono alto, faccio fatica a coglierne il corso e, per vedere la sponda sotto di me, devo sporgermi oltre quel parapetto davanti alla passeggiata “Sisto”, che qualcuno ha pensato bene di mettere lì per proteggermi dopo l’alluvione del ’94.

Eppure, io che pure ho subito quell’evento non ho mai pensato al fiume come un nemico ma come un vicino, magari scomodo eppure pieno di opportunità. Affascinante. Da bambino, a volte mi portavano dall’altra parte, sotto il vecchio ponte della ferrovia, poi abbattuto, dove l’acqua era fonda e i grandi facevano i tuffi. Una spiaggetta da poveri, con una lingua di sabbia che avresti potuto metterti in tasca, ma piena di vita e di speranza. Sotto Li Ming, un po’ più a monte, si imparava a nuotare. Acqua bassa e corrente di traverso, tanto per insegnarti che la corrente, a volte, ti dà contro. E, poi, se volevi spassartela, andavi sul ponte della Cittadella – oggi sostituito dal Meier – per vedere i barchini che calavano le reti sotto. I commenti del crocchio di sopra facevano bella una giornata di niente.

Che c’è di bello, oggi, nel fiume? Tanaro è distante e anche le anatre che a volte ci sguazzano dentro sembrano abbacchiate, costrette come sono a nuotare in una vasca. D’altronde, se non una vasca, sembra una pista da go kart dove l’acqua s’incanala passando dentro una città che non la vede, non la tocca, non la sente. Forse non l’ama più come un tempo.

Ponte o non ponte, nessuno mi ridarà più Tanaro. E nemmeno la mia infanzia.

Il lavoro nello “Smistamento” di Alessandria

di Nicola Parodi

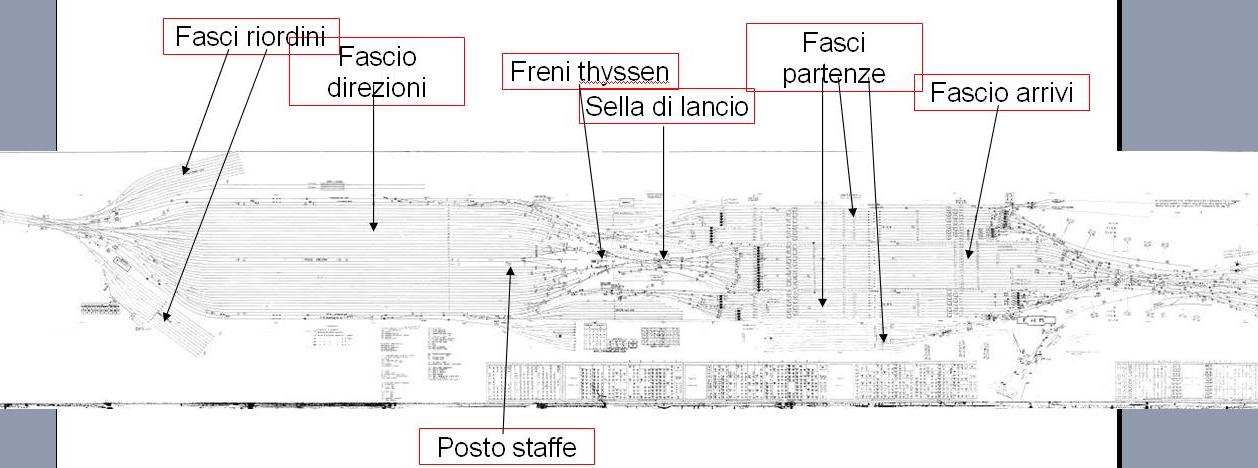

Se interpellate un alessandrino di una certa età chiedendo di dirvi qualcosa su Alessandria ferroviaria vi dirà che era un importante nodo ferroviario e che il suo “Smistamento era il secondo per importanza in Italia. Insistendo vi dirà che c’era la “parigina” non molto di più. Pochi sapranno dirvi che funzioni aveva uno “smistamento” e come vi si lavorava.

Vediamo di capirci qualcosa in più: Parigina. Termine convenzionale per Sella di lancio.. Stazione di smistamento. Stazione in cui arrivano treni merci, composti da gruppi di carri disomogenei per tipo e per destinazione, in cui devono essere smistati e ricomposti, e da cui partono treni di carri più omogeneamente selezionati e ordinati, per comuni destinazioni. L’impianto è costituito da un insieme di fasci di binari, tra loro collegati e aventi ognuno specifiche funzioni. I due fasci principali sono il fascio arrivi e il fascio direzioni; sono in genere disposti in serie e collegati in particolare mediante Sella di lancio. Le stazioni di smistamento possono essere realizzate in piano o, più spesso, funzionare “a gravità”; in quest’ultimo caso possono essere a pendenza continua od avere una sella a schiena d’asino tra fascio arrivi e fascio direzioni, cosiddetta “Sella di lancio”. L’accosto idoneo dei carri sui binari di direzione può ottenersi: con il metodo del tiro a segno (in francese “tire au but”), per cui si regola la velocità con impianti frenanti in modo che i carri possano raggiungere per inerzia l’accosto finale; con trascinatori di accosto, realizzati tramite opportuni sistemi di trascinamento.

Sella di lancio. In una Stazione di smistamento (V.) collegamento tra il fascio arrivi e il fascio direzioni consiste in un dosso o rialzo del terreno che permette ai veicoli, sganciati tra loro, di assumere per gravità una velocità adeguata per potersi istradare e proseguire la loro corsa sui binari del fascio direzioni, sino ad accostarsi alle varie colonne in via di formazione*.

Nel 1968 le FS decisero di intraprendere la realizzazione di lavori di ammodernamento dello Smistamento di Alessandria. I lavori, che prevedevano la realizzazione di un apparato centrale elettrico a itinerari, un sistema di freni principali alla radice del fascio direzioni e un apparato per la manovra automatica dei deviatoi per la predisposizione degli istradamenti che dovevano essere percorsi dai carri manovrati, furono eseguiti in fasi successive e ultimati a metà degli anni ’70.

Il treno in arrivo veniva ricevuto nel fascio arrivi; personale addetto provvedeva al controllo dei carri in arrivo verificando, servendosi anche dei documenti che scortavano ogni carro, la destinazione e se lo stesso poteva essere lanciato attraverso la sella ( trasporti di merci pericolose, materiali fragili, veicoli particolari ecc… non potevano essere lanciati o non potevano passare sulla sella di lancio). Veniva predisposta una lista di lancio comunicata a tutti gli interessati con le informazioni relative ai gruppi di carri e relativi binari del fascio direzioni in cui dovevano essere istradati.

Iniziava quindi il lavoro del personale addetto alla manovra che in base alla lista ricevuta provvedeva a “tagliare”, cioè a sganciare e sfrenare i carri o i gruppi di carri, in relazione al binario del fascio direzioni su cui dovevano essere istradati.

Ultimata l’operazione di sgancio, una locomotiva di manovra si posizionava in coda alla colonna iniziando la “spinta”; ovvero la colonna dei carri veniva spinta lentamente sulla sella di lancio e i carri, superato il culmine della sella, prendevano velocità dirigendosi verso il binario a cui erano destinati. Man mano che i carri superavano gli scambi, questi venivano manovrati elettricamente, secondo necessità, per permettere l’istradamento dei carri successivi in altri binari. Per evitare gli urti fra i carri che scendevano e quelli già presenti sui binari occorreva rallentare i carri che avevano iniziato la discesa.

A tale scopo vi erano 4 freni “thyssen” ognuno dei quali rallentava i carri diretti a un gruppo di binari del fascio direzioni.

Poiché occorreva regolare meglio la velocità dei carri per farli arrivare ad punto prestabilito in base alla situazione reale dell’occupazione del binario di destinazione del carro e non essendo presenti i cosiddetti freni secondari, occorreva l’intervento di operatori che provvedessero a regolare la velocità in modo tale da permettere che i carri si accostassero senza subire urti. Si trattava di manovratori che prestavano servizio in un punto del fascio direzioni chiamato “posto staffe” i quali, valutando la velocità con cui scendeva il carro e la distanza che avrebbe dovuto percorrere sistemavano su una rotaia, in un punto opportuno del binario un attrezzo chiamato “staffa fermacarri” che per attrito rallentava o frenava il carro.

In un punto particolare denominato “svia staffe” la rotaia era conformata in modo particolare per far uscire la staffa da sotto la ruota del carro.

Ovviamente le “spinte” si susseguivano giorno e notte, fatti salvi opportuni intervalli per la manutenzione delle apparecchiature. In 24 ore si potevano superare anche le 40 “spinte” di treni composti di carri da smistare.

La seconda fase del lavoro iniziava quando un binario del fascio direzioni era pieno od era il momento di iniziare a comporre un treno in partenza. Una squadra di manovra con l’ausilio di una locomotiva di manovra provvedeva a far accostare e ad agganciare i carri per comporre il treno in partenza. In certi casi, in particolare per i cosiddetti treni “raccoglitori” ovvero quelli che portavano i carri alle piccole/medie stazioni di una linea (es. Alessandria – Bra – Cavalermaggiore), dovevano essere raggruppati per stazione e ubicati nella corretta posizione lungo il treno in partenza. Questa operazione era effettuata utilizzando i cosiddetti fasci riordini. Una volta composto il materiale per un treno in partenza veniva traslato su un binario del fascio partenze. Qui il materiale veniva controllato, veniva predisposta una lista dei veicoli in partenza e, se tutto risultava regolare in particolare sotto l’aspetto della sicurezza, non restava che attendere l’arrivo della locomotiva, provare “il freno” e all’ora prevista predisporre l’itinerario di partenza, i relativi segnali e far partire il treno.

Questa è una descrizione sommaria del lavoro svolto in uno Smistamento che, oltre ai manovratori, vedeva impegnati altre figure quali “veicolisti”, ovvero addetti a predisporre le liste dei veicoli da lanciare o in partenza, i “deviatori”, che predisponevano i deviatoi (scambi) per i vari binari secondo le esigenze di manovra, i verificatori che controllavano la correttezza del carico, l’efficienza dei carri e il corretto funzionamento dei freni dei treni, gli addetti a condurre le locomotive di manovra, i dirigenti movimento (capistazione) che predisponevano per gli arrivi e le partenze dei treni e regolavano tutte le varie attività dello Smistamento.

I manovratori costituivano il gruppo di personale più numeroso e il loro lavoro, pur applicando leggi e procedure a tutela della sicurezza del lavoro, era sicuramente il più gravoso e pericoloso. Non dimentichiamo che una cinquantina di anni orsono la nebbia e la neve erano ben più frequenti e i treni non dovevano fermarsi mai. Negli anni in cui furono effettuati i lavori di ammodernamento dello Smistamento iniziarono a fare la loro timida comparsa alcune innovazioni quali radio ricetrasmittenti, telescriventi per comunicazioni fra vari posti di servizio, altoparlanti. In precedenza le comunicazioni fra i vari agenti avvenivano solo con l’uso di bandiere rosse, lanterne, trombe e fischietti. Le comunicazioni avvenivano anche con l’uso di un gergo particolare e vocaboli non ufficiali a volte diversi da regione a regione. Chi si fosse trovato ad Alessandria Smistamento avrebbe sentito usare ad esempio i termini “marmotta” o “ macaco” riferiti rispettivamente a particolari segnali girevoli per le manovre e al dispositivo per la manovra a mano dei deviatoi. Non conoscendone il nome proprio, in Alessandria ci si rivolgeva, genericamente, al macchinista di un treno con l’appellativo di “maestro” mentre in Liguria lo chiamavano “meccanico”.

Forse proprio grazie alle difficoltà e alle specificità del lavoro ferroviario si è creato tra i ferrovieri un forte senso di appartenenza che solo adesso, con la creazione di varie imprese ferroviarie, terziarizzazione di parti del processo produttivo, comincia a diminuire.

A causa del diversa organizzazione della logistica e alle scelte relative alle organizzazioni del trasporto effettuate, gli smistamenti hanno perso la loro funzione.

Restano, al momento, ampie aree sottoutilizzate che andrebbero sfruttate al meglio nell’interesse di tutti.

* Definizioni tratte da “Dizionario Ferroviario – Movimento, Circolazione, Impianti di Segnalamento e Sicurezza” di P.L. Guida – E . Milizia – Ed CIFI