«L’economia deve rimanere una materia per specialisti – come l’odontoiatria. Sarebbe davvero magnifico se gli economisti riuscissero a pensarsi come una categoria di persone utili e competenti: come i dentisti, appunto».

John Maynard Keynes, «Possibilità economiche per i nostri nipoti.», Adelphi, Milano 2009

Dopo aver letto l’incipit dell’articolo di Paolo Baroni (“Fmi: Pil dell’Italia ancora in calo”, su La Stampa martedì 26 marzo) mi sono cadute le braccia. Scrive Baroni: “La produttività del lavoro continua ad essere la palla al piede della nostra economia”. Penso di avere ampiamente dato conto nel mio Viva l’ignoranza (uscito su Panorama di Novi del 22 marzo scorso) dell’esistenza, ben documentata empiricamente, di una relazione positiva tra la crescita del reddito e la crescita della produttività del lavoro. Non starò quindi a ripetermi.

Colgo invece l’occasione per fare pubblica ammenda: se ha ragione l’economista Alberto Bagnai[1] al quale, a margine dell’articolo di Baroni, viene attribuita l’affermazione che “l’euro ci fa perdere competitività sui prezzi”, allora debbo chiedere scusa al mondo intero perché da tempo immemore, in ogni caso ben prima dell’introduzione dell’euro, vado sostenendo (a livello scientifico) che non è possibile fare la concorrenza sul prezzo ai prodotti cinesi (e/o a quelli dei paesi dell’Est appartenenti all’Unione Europea). A meno che non si riesca a convincere sindacati e lavoratori italiani che i diritti sindacali sanciti dallo “Statuto dei lavoratori” (L. 20 maggio 1970, n. 300 “Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento”), sono aria fritta e che debbono accontentarsi di una ciotola di riso. Già perché in tutto il mondo industrializzato la competitività dei prodotti si gioca ormai da tempo sulla qualità degli stessi (data dal contenuto tecnologico) e non sul prezzo. Non si capirebbe altrimenti, infatti, perché i consumatori italiani continuino ad acquistare auto ed elettrodomestici di marca tedesca il cui costo, in euro, è sensibilmente superiore a quello degli equivalenti prodotti italiani.

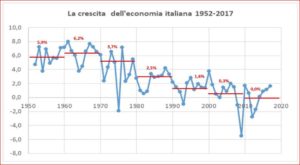

Ciò posto, vediamo un’interpretazione alternativa della “palla al piede della nostra economia”. Nel grafico sotto riportato è evidenziata l’evoluzione dell’economia italiana dall’immediato Secondo Dopoguerra ai giorni nostri. Si noti, innanzitutto, come essa sia passata attraverso tutte le grandi fasi del ciclo economico: dalla fase dell’accelerazione, che si ha quando il tasso di crescita del reddito aumenta; a quella del rallentamento, che si verifica quando il tasso di crescita del reddito diminuisce; alla fase (attuale) della stazionarietà, che si verifica quando il tasso di crescita del reddito è prossimo allo zero, e infine alla fase della o delle crisi, che si manifesta con un tasso di crescita del reddito negativo. Sta di fatto che, dopo il ventennio del boom economico, di decennio in decennio l’economia italiana ha visto dimezzarsi il suo tasso annuo medio di crescita dal 3,7% degli anni ’70, fino alla stagnazione degli ultimi diciassette anni. Inoltre è stata interessata da ben quattro crisi: la crisi ‘petrolifera’ del 1975; quella ‘valutaria’ del 1993, la ‘Grande Crisi’ del 2009 e, infine, la crisi ‘del debito’ del 2012. Per inciso, notiamo infine come, quanto meno a partire dai primi anni ’70, l’economia italiana manifesti un persistente trend negativo: una tendenza che ben difficilmente può trovare un’unica spiegazione, tanto meno quella che riconduce la sua causa all’ingresso dell’Italia nell’euro.

Fin qui i fatti. Ma per ‘capire i fatti’, e soprattutto per non lasciarsi trarre in inganno da quanti offrono spiegazioni puerili, occorre disporre di un qualche schema logico di riferimento (una teoria) dal quale possa scaturire una possibile “narrazione”. Ben consapevole di assecondare con ciò il detto attribuito a Winston Churchill, per il quale, “Se chiedo un parere su un problema a due economisti ho due opinioni diverse; a meno che uno dei due non sia Lord Keynes, nel qual caso ho tre opinioni”.[2]

Chi si occupa di sviluppo economico e di teorie della crescita sa bene che esistono quanto meno tre distinti filoni di pensiero: le cosiddette «teorie della crescita uniforme», che diedero l’avvio alle moderne teorie della crescita; l’approccio cosiddetto «valutativo», che si è avvalso dei contributi di Moses Abramovitz (1912-2000), di Angus Maddison (1926-2010), nonché del Premio Nobel per l’Economia nel 1993 Douglas North (1920-2015), ed infine, un terzo filone composito che racchiude tutte le altre teorie cosiddette «eterodosse». Mi schiero quindi apertamente a favore di Lord Keynes e delle sue “tre opinioni”.

In ogni caso, la narrazione che, a mio modesto avviso, spiega molto bene l’ascesa e il declino dell’economia italiana è quella proposta dall’economista statunitense Moses Abramoviz (1912-2000) con la sua teoria dell’«inseguimento, l’avvicendamento e l’arretramento» delle singole economie (Catching up). Una teoria incentrata sull’interazione (ovvero la direzione e l’intensità) di due distinte forze: quella che esprime il «potenziale di crescita di cui una economia dispone», e quella che dà conto della «capacità di realizzare il potenziale di cui dispone». Il «potenziale di crescita» costituisce la sintesi degli effetti derivanti, sia dai vantaggi di essere un paese ‘inseguitore’ (che ha a disposizione le tecnologie altrui), sia gli svantaggi di essere una economia sviluppata. Quest’ultima, infatti, sarà caratterizzata dall’obsolescenza degli impianti e delle sue infrastrutture; da una concentrazione settoriale o dimensionale delle imprese condizionata dall’evoluzione della sua struttura produttiva oltre ad essere, infine, soggetta agli effetti endogeni della crescita (ossia, al fatto che man mano che un’economia cresce, la sua velocità di crescita tende a ridursi).

La forza che sintetizza la capacità di realizzare il proprio potenziale, esprime invece sia la maggiore o minore adattabilità del sistema produttivo ai mutamenti che avvengono nella frontiera tecnologica, sia la «capacità sociale», che risulta dall’accumulo (ma anche dalla sua distruzione) di due forme particolari di capitale: il cosiddetto «capitale umano» e il «capitale sociale» che attiene al sistema delle regole che governa lo stato della fiducia esistente nel sistema. Ora, nel caso in cui entrambe le forze agissero nella medesima direzione si avrebbe una fase di accelerazione della crescita; per contro, qualora agissero in direzione opposta, ciò darebbe luogo ad una fase di rallentamento della crescita, fino all’arresto della crescita stessa; infine, nel caso in cui le due forze agissero in direzione opposta, ma con la forza che esprime la «capacità di realizzare il proprio potenziale» avente un’intensità maggiore della prima, l’economia sarebbe avviata ad una rapida fase di declino.

Da ultimo, e in conclusione, vorrei porre l’accento sull’importanza che la «capacità di realizzare il proprio potenziale» ha avuto (e tuttora esercita in maniera negativa) sull’evoluzione dell’economia italiana in entrambe le sue due componenti: la maggiore o minore adattabilità del sistema produttivo ai mutamenti che avvengono nella frontiera tecnologica e la «capacità sociale». Quest’ultima, in particolare, riflette infatti tre distinti ordini di fattori: economici, i cosiddetti «fondamentali», come l’inflazione, l’equilibrio nei conti pubblici e l’equilibrio nei conti con l’estero; sociali, legati alla formazione, al livello di istruzione, all’efficacia del sistema formativo e alle competenze tecniche, che concorrono a formare il «capitale umano»; culturali e istituzionali, come lo stato delle relazioni industriali, l’equità nella distribuzione personale dei redditi, le caratteristiche del sistema politico, la complessità delle istituzioni, lo stato dei mercati reali e finanziari. Tutti fattori che attengono al sistema delle regole che governa lo stato della fiducia e che condizionano pesantemente gli investimenti reali e le nostre esportazioni, le due componenti più dinamiche della domanda interna. Ecco qual è la “palla al piede della nostra economia”. Altro che «competitività di prezzo» e «produttività del lavoro» (la cui crescita o mancata crescita dipende da quella dell’economia e non viceversa)! Resto convinto che fino a quando l’Italia non affronterà seriamente tutti questi problemi la sola possibilità (la mia speranza) è di rimanere abbarbicati all’euro e all’Unione Europea. Stante il fatto che, a regole attuali, per fortuna, nessuno ci può cacciare.

Alessandria, 31 marzo 2019

…

[1] Professore associato di Politica economica nell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-Pescara, Alberto Bagnai è Presidente della 6ª Commissione permanente Finanze del Senato (in quota Lega), nonché opinionista del Fatto Quotidiano. Apprendo da Wikipedia che, oltre ad essere stato allievo di valenti economisti italiani come Federico Caffè, Mario Arcelli, Giancarlo Gandolfo, Bagnai si autodefinirebbe un populista di sinistra, autoproclamandosi nel contempo seguace del pensiero post-keynesiano, che si richiama alle idee di Nicholas Kaldor e di Tony Thirlwall. Gli manca un riferimento a Lord Roy Harrod, discepolo, amico e biografo di Keynes, e poi potremmo vantare gli stessi Maestri. Evidentemente uno di noi due ha sbagliato tutto nella vita.

[2] Sono debitore di questo aforisma al professor Lorenzo Rampa, che lo ha citato il 5 dicembre scorso in occasione della presentazione del mio ultimo libro in quel di Novi.

Commenta per primo