Non intendiamo iniziare questo intervento con l’elenco dei morti collegabili in modo diretto o indiretto a qualcuna delle fabbriche che ci circondano o all’abitudine del fumo o alla debolezza dovuta al Covid o altro…Tutte le nostre famiglie hanno avuto padri, madri, fratelli, zie e zii, nonni eccetera “toccati” dalla gramigna dei cancri più strani, micidiali e incredibili: alla vescica, ai testicoli, alle ghiandole mammarie, al cervello, ai polmoni, all’intestino o, più semplicemente attacchi cardiaci devastanti che portano, di solito, alla fine nel giro di poco, anche se in cura con Barnard e simili. Non lo facciamo perché sappiamo, per averlo sperimentato, quanto sia difficile – se non impossibile – avere un riconoscimento di causa / effetto rispetto ad un tumore incurabile in relazione ad una possibile causa esogena. Anche se sappiamo, e se non lo sappiamo ce lo stanno confermando nuove analisi (cfr.sotto) che il piombo in varie sue forme è fortemente cancerogeno (quante volte abbiamo utilizzato un trasformatore con “pcb” o, semplicemente, ci siamo serviti di vecchie tubature con rivestimenti plumbei), che i composti del cloro lo sono altrettanto, come pure quelli del fluoro ecc.. L’elenco è infinito e riguarda elementi inalati con le benzine (qualcosa resta sempre nell’aria), vari tipi di fibre amiantifere, il cromo, e, ormai li conosciamo, i famosi “PFAS”. Di questi ultimi tratteremo, soprattutto, anche grazie al documento inviatoci dal WWF .

La questione è che noi di CittaFutura, noi del Laboratorio Synthesis, dell’associazione Pro Natura sapevamo – o avevamo intuito – l’entità del problema e provammo già negli anni Ottanta e Novanta dello scorso secolo a porvi rimedio. Chi avrà la pazienza di seguirci…vedrà come.

Quel che ci preme di più, anche per fare un servizio vero all’informazione e alla giustizia in modo da avvicinarci il più possibile alla verità, è delimitare i campi di azione, secondo competenze e obiettivi. Primo passo: ai magistrati il compito di appurare come sono andate veramente le cose, senza guardare in faccia a nessuno. La montagna di inquinanti pericolosi presente in Fraschetta, soprattutto a Spinetta e vicinanze non ha pari in Piemonte e, sicuramente, è ai primissimi posti di una eventuale classifica “nera” a livello nazionale. Rifiuti chimici, scarti di anticrittogamici, diserbanti, fertilizzanti di qualsiasi tipo, vernici, polveri contenenti titanio, composti del cloro e del fluoro dispersi in molecole o concentrati su oggetti sepolti, in frammenti spaccati, dentro a sacchi non più in tenuta data l’usura degli anni, c’è un po’ di tutto….

Qualcuno ha parlato di disastro (non solo ambientale ma anche sociale ed etico) e con molte ragioni. Le produzioni, però, sono state deliberate e ordinate da qualcuno che ha apposto firme e predisposto processi industriali, la stessa gestione degli scarti con tombamenti vari ha soggiaciuto a logiche di cui qualcuno è responsabile…oppure no? Queste sono le risposte che dovrà fornire a breve la Magistratura visto il recente “Rinvio a Giudizio” di cui si offre dettagliata informazione in nota finale.

Differente la funzione della politica e soprattutto della politica industriale, in cui sono coinvolte direttamente le dirigenze attuali (e non precedenti) dell’azienda Solvay di Spinetta M.go (volendo restringere il campo a questa azienda giustamente inserita negli elenchi “ad alto rischio”) che hanno dovuto prendere, devono e dovranno assumersi responsabilità importanti: procedere ad una serie di cambiamenti nelle produzioni? Diminuire e/o azzerare l’impatto di lavorazioni attuali (cfr. PFAS e collegati) procedendo alla chiusura di quelle linee? Attivare tutti i percorsi per affrontare in modo scientifico e assolutamente sicuro le enormi operazioni di bonifica (di sei, sette tipi differenti) che comunque dovranno essere messe in atto? Come. Con quali fondi, secondo quale calendario, con la supervisione e/o collaborazione di chi? Ricordiamo che uno dei problemi inerenti l’eventuale chiusura sic et simpliciter dell’impianto Solvay di Spinetta M.go riguarda proprio le modalità di bonifica che dovranno comunque essere portate avanti e che una eventualità di una azienda ad alto rischio semplicemente messa in stand-by senza interventi di sorta che non siano il licenziamento delle maestranze e la vendita dei pezzi .pregiati, non deve nemmeno essere pensata. Quindi scelte importanti che, a interpretare le operazioni in atto, sono già state in parte prese: chiusura dei PFAS e di tutte le produzioni collegate, attenzione a nuovi settori (idrogeno, celle, prodotti a impatto zero dal punto di vista ambientale…), mantenimento (e, se possibile , incremento con nuove leve di tecnici) del personale, progressivo e continuo lavoro di bonifica, con tutti gli studi di fattibilità, i progetti e le realizzazioni che ne conseguono. Almeno così sembra…

La Consulta Ambiente del Comune di Alessandria, così come la Commissione consiliare competente trattano (e tratteranno) tutte le questioni inerenti il problema. Avranno il supporto di ARPA, ASL e di tutte le figure istituzionali e tecniche che – concretamente – parteciperanno all’impresa e, alla fine , faranno le loro valutazioni. Sicuramente l’ASL dovrà, perché è suo compito e interesse di tutti, aggiornare in modo chiaro e trasparente l’evoluzione delle morbilità e delle mortalità inerenti (o presumibilmente inerenti) a produzioni della azienda. La documentazione esiste e deve essere resa pubblica. Soprattutto, e qui veniamo al punto dolente, non ci dovrà essere nessun preconcetto di sorta nel cercare questo o quel colpevole (che ci sono e vanno perseguiti) ma ricordando che l’obiettivo non è la vendetta o forcaiola ma la concretizzazione di una proposta corretta, ambientalmente compatibile e condivisa.

E l’obiettivo comune dovrebbe essere quello di verificare la compatibilità di una azienda di quelle dimensioni, aggiornata nei sistemi e nelle procedure, senza più elementi inquinanti di nessun tipo in uscita (in qualsiasi forma), con il territorio e con un tessuto sociale che avrebbe bisogno di lavoro qualificato, di qualità e garanzie di sicurezza e di affidabilità in tutto il ciclo lavorativo.

D’altra parte…in un mondo in cui, direttamente o via social, si danno le risposte prima ancora di aver ascoltato le domande o, peggio, dopo avere “piazzato” domande “prevedibili” sulla bocca del competitor di turno, rispondendo a quel che si vuol capire…non sarà facile. E soprattutto non sarà facile cercare di coniugare i legittimi e non “apparenti” principi di tutela dell’ambiente e della salute con le tematiche del lavoro. Il campo del “lavoro vero”, quello di tutti i giorni, quello che ti ammazza di giorno e ti fa star sveglio la notte…dove non c’è posto per le “fakes”. Comunque ci si prova, si tenta…perché si sa che si tratta di un passaggio necessario.

Come scalare il passo di Cadibona, da Savona verso la pianura, senza allenamento e con una bici del Cinquantuno. Ma ci si prova…convinti che, e qui andiamo a riprendere un testo del nostro presidente Renzo Penna dell’ agosto 2012, in cui si espresse (su Ambiente e Lavoro) in questi termini, “La necessità di affermare il diritto a un lavoro dignitoso e sicuro ha caratterizzato, in particolare negli anni ’60 e ’70, l’iniziativa di fondo del movimento sindacale italiano. Una stagione “alta” di mobilitazione sociale e di lotte unitarie che ha voluto dare, e per alcuni aspetti vi è riuscita, concreta applicazione agli articoli fondamentali della prima parte della Costituzione. Con l’articolo 1: “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”; l’articolo 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”; l’articolo 41: l’iniziativa economica privata è libera, ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. (Fonte CittàFutura 2 agosto 2012).

Una fase, durata circa un trentennio, che ha significato un indubbio miglioramento delle condizioni salariali e normative dei Contratti di lavoro e che, sul piano legislativo, ha influenzato e favorito l’approvazione di importanti riforme di natura sociale. Ma allora si sottovalutavano aspetti importanti di tutela dei fiumi, del suolo e dell’ambiente in generale e oggi ne paghiamo le conseguenze.

Ecco, partiamo proprio di qui, da queste riflessioni per “essere utili” e provare a superare i muri che da troppo tempo separano interessi e profili differenti. Da una parte chi ha scelto di fare impresa e, piano piano, tenta di uscire da un clichè ben noto… quello delle attivazioni facili di strutture fabbrica con le coperture amministrative e politiche a contorno di quanto era deciso in luoghi “amichevoli” e quello degli “altri”. Ai primi a cui si fa riferimento, i “signori del lavoro”, veniva comoda una opposizione di facciata, poco addentro alle cose e con scarse conoscenze dirette. Meglio se chiassosa e violenta. Facile rispondere che “se questi sono gli interlocutori” non viene messo in discussione nulla riguardo programmi e linee. Diversa la situazione nel caso ci fossero più attenzione (è sufficiente la sola applicazione delle normative di legge) e più informazioni sulle disposizioni e sui progetti in essere. Ben sapendo che l’obiettivo di tutti è il benessere comune, “facendo impresa”, investendo ricavi, creando nuova occupazione e, soprattutto evitando pericoli ai lavoratori e all’ambiente; questo dovrebbe essere lo scopo di ogni cittadino responsabile.

Il “caso Solvay” e il coinvolgimento di Pro Natura con altri

Il caso della “Solvay (già Solexis)”, epigona di una lunga sequela di proprietà che si sono stratificate per più di un centinaio danni in quel di Spinetta Marengo, ci permetterà di conoscere alcuni passaggi interessanti di questo confronto. Nel segno della federazione nazionale delle associazioni di Pro Natura e di Laoratorio Synthesis, il cui Statuto all’ art. 2 “Principi” recita: “L’associazione opera esclusivamente secondo principi di solidarietà sociale al fine di promuovere la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente. Si ispira ai valori della Costituzione della Repubblica Italiana per rendere il più possibile concreti i tre diritti fondamentali della comunicazione legata all’ambiente: 1. il diritto di informarsi, inteso come diritto dal basso, che qualsiasi cittadino ha di accedere all’informazione ambientale, quindi di conoscere direttamente e approfondire; 2. il diritto di essere informato, che presuppone, dall’alto, l’obbligo delle pubbliche autorità di cercare, raccogliere, conservare, diffondere in modo esaustivo, continuo, trasparente e tempestivo, rendere comprensibili e accessibili a tutti le informazioni, sia sullo stato dell’ambiente attuale, sia su quanto potrebbe in futuro influire su di esso, fornendo così anche il presupposto per processi decisionali inclusivi e forme partecipative di governance; 3. il diritto di informare, cioè il diritto, orizzontale, dei cittadini di diffondere ad altri le informazioni ambientali.”

Di questi argomenti ebbi modo ce ne ineressammo con i compiant amici sindacalisti Angelo Mirabelli e Dino Bianchi in due differenti fasi giusto alla fine del XX secolo. Ad inizio anni Novanta, cominciarono una serie di collaborazioni con diverse testate di Diritto del Lavoro e di Tutela dei Lavoratori e, tra queste, il nostro ben conosciuto “Lotte Unitarie”. Si trattava un po’ di tutto e nella cinquantina di articoli redatti allora campeggiavano spesso informazioni, dati, aggiornamenti e interviste riguardanti l’allora Ausimont. Il contatto con il Consiglio di Fabbrica, con le Rappresentanze sindacali interne e con la dirigenza, ci permisero di capire e, soprattutto, intuire quanto poi si è venuto a conoscere negli anni successivi. Una decina di quei testi furono acquisite come prove documentali al processo giudiziario per inquinamento e varie imputazioni del 2016 etc. Da quelle piccole indagini scaturirono due interpellanze e un ordine del giorno, quest’ ultimo accettato dall’allora Sindaco Calvo e “passato” all’unanimità (siamo nel giugno del 1995). La firma, in quei casi, era sempre in rappresentanza (e con la supervisione) del Comitato Scientifico Regionale di Pro Natura Piemonte.

Ora è venuto il momento di utilizzare questo particolare “casus” per tentare di ricostruire l’intero quadro imprenditoriale specifico, inserendolo nella confusa congerie locale e nazionale. Con l’obiettivo, lo ripetiamo, di coniugare insieme “Ambiente” e “Lavoro” ricavandone effetti concreti.

Le origini dell’impianto

Cominciamo con un po’ di storia, utilizzando quanto ci dice uno dei dirigenti Solvay (l’ing. Stefano Bigini, uno dei dirigenti intervistati una decina di anni fa (nel quadro delle attività informative di cui sopra e ora oggetto di indagine approfondita). Il suo “racconto” è preciso, documentato con il punto di vista prevalente, come prevedibile, del “datore di lavoro”.

Nel 1905 un gruppo di imprenditori di Alessandria comprò i locali di una fabbrica sorta qualche anno prima a Spinetta Marengo. Utilizzando quei capannoni provvisti di forni speciali, la neonata Società di Marengo iniziò la produzione di prodotti chimici.

Si cominciò con il solfato di rame. Fu poi costruito un impianto per la produzione di acido solforico e, per sfruttarne la quantità prodotta in eccesso, si edificò un impianto per la lavorazione di “Super”, un concime chimico che si rivelò un ottimo fertilizzante.

Nel 1910 Marengo aveva assunto le caratteristiche di un vero stabilimento: gli operai erano passati dai 20 del primo periodo a 60-80, secondo i vari periodi di produzione. Durante la guerra del 1915-1918 lo stabilimento non subì soste e, anzi, fu eretta una struttura per la produzione di ossigeno, considerato necessario per le forze armate. Dopo la guerra, lo sviluppo continuò con altri impianti e lavorazioni, anche se la produzione base era sempre costituita dal solfato di rame e dal Super.

A poca distanza da Marengo operava un’altra società, che subì una forte crisi durante gli anni Venti, e che fu acquisita da Marengo stessa nel 1928.

I due stabilimenti furono uniti e, sui terreni circostanti in seguito acquistati, fu costruita una linea di collegamento con le Ferrovie dello Stato.

Agli inizi degli anni Trenta la società acquisì altri stabilimenti in varie regioni d’Italia, diventando così una fra le principali realtà italiane in aperta concorrenza con Montecatini, azienda nata nel 1888 per la lavorazione del rame dell’area toscana di Montecatini Val di Cecina.

La “Montecatini” di Spinetta M.go

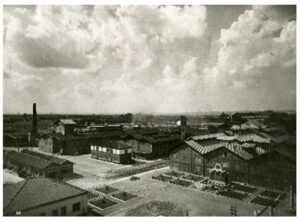

Nella foto: Montecatini, vista aerea – Anni ‘40

Marengo produceva oltre un milione di quintali di Super all’anno, circa trecentomila quintali di solfato di rame, acido concentrato, bicromati e albumi di cromo, canfora sintetica e altre lavorazioni minori. Ma anche per Marengo si avvicinavano momenti difficili, tanto che nel 1933, appoggiata dal governo, Montecatini acquisì l’azienda alessandrina, e nel 1934 iniziò il nuovo piano di sviluppo.

Furono aperte le produzioni dei “colori” (arseniati di piombo, fluosilicati: sodio, bario, zinco, magnesio) e i reparti di acido muriatico e acido concentrato.

Tutte le produzioni lavorarono a pieno regime fino all’inizio della Seconda Guerra Mondiale, durante la quale le lavorazioni subirono rallentamenti per la mancanza di materie prime e per il calo della domanda. Al termine degli eventi bellici, si lavorò intensamente per il riordino dei reparti trascurati dalla manutenzione e corrosi dalle materie acide.

Successivamente presero il via altri moderni progetti: nel 1954 si iniziò con la produzione di pigmenti di ferro e di titanio e l’anno successivo con la lana di vetro. Nel 1960 entrò in funzione il nuovo impianto di acido concentrato; tutti i vecchi impianti solforici furono abbattuti e fu ampliato il laboratorio chimico per le ricerche.

Gli anni Sessanta videro la completa sostituzione delle produzioni originarie di Marengo con le nuove specialità di Montecatini. Il personale superava le mille unità e all’interno dello stabilimento erano numerose le imprese con varie specializzazioni.

La nascita di Montedison: il Gruppo, Montefluos, Ausimont

Nel 1966 Montecatini si fuse con Edison, società per la produzione elettrica, diventando Montedison, che nel 1981 si trasformerà in una holding industriale.

Montedison perseguì l’obiettivo di una più ampia internazionalizzazione e di una maggiore efficienza imprenditoriale, affrontando la sfida di un confronto concorrenziale con le più grandi multinazionali.

Nell’ambito del processo di razionalizzazione strutturale che seguì, fu costituita Montefluos, che operava nel campo dei prodotti chimici intermedi e finali per applicazioni industriali, con una significativa presenza nelle produzioni ad elevato contenuto tecnologico. In particolare, l’attività di Montefluos era rivolta al campo del cloro e dei fluoroderivati, degli ossigenati, degli additivi per polimeri e degli isolanti.

Montefluos si rivolgeva al mercato mondiale, possedeva una capillare rete distributiva ed operava in mercati ad alto contenuto tecnologico, come il settore aeronautico e spaziale, l’industria elettronica, chimica e nucleare. Nel 1992 la società assunse il nome di Ausimont.

L’acquisizione da parte del Gruppo Solvay

Nel 2002 Ausimont fu acquisita dal Gruppo Solvay, un gruppo multinazionale che opera nei settori chimico con sede a Bruxelles. Solvay è attiva in 55 Paesi con una forza lavoro di 29.000 unità.

Con l’acquisizione da parte di Solvay, la società assunse dapprima il nome di Solvay Solexis, il cui nome è un acronimo che significa: SOLvay EXcellence In Science, per poi diventare, nel 2011, Solvay Specialty Polymers.

Solvay Specialty Polymers

Solvay Specialty Polymers produce la più ampia gamma di polimeri ad alte prestazioni al mondo, ponendosi tra i leader mondiali nell’offerta di materiali innovativi in grado di superare i più alti standard di sostenibilità, longevità, resistenza chimica, termica e agli agenti atmosferici.

Grazie ad un portfolio composto da oltre 30 prodotti offerti in più di 1.500 formulazioni e ad una forte sinergia tra ricerca e collaborazione con i propri clienti, Solvay Specialty Polymers è fortemente impegnata nello sviluppo di soluzioni sostenibili in grado di migliorare la qualità della vita e tutelare l’ambiente.

I suoi polimeri includono fluoropolimeri, fluoroelastomeri, fluidi fluorurati, poliammidi semiaromatiche, polimeri sulfonici, ultrapolimeri aromatici, polimeri ad elevata proprietà barriera e compositi reticolati, impiegati in applicazioni per l’industria aerospaziale, dei trasporti, medica, petrolifera, elettronica, dei cavi, così come in settori rivolti alle energie alternative, per la produzione di impianti fotovoltaici, celle a combustibile e batterie al litio di nuova generazione per la mobilità del futuro. Il dettaglio dell’informazione si può trovare su https://www.solvayspinettamarengo.com/it/lo-stabilimento/la-storia/index.html. Ma Bigini va oltre e ci spiega qualcosa di più, ovviamente dal punto di vista dell’azienda… “Noi di Solvay Specialty Polymers abbiamo individuato un solo modo: cercare di tradurre il concetto di sostenibilità in un percorso da compiere un passo alla volta, senza enfasi, ma con il necessario pragmatismo. Senza sottrarci a un confronto trasparente e responsabile con chi ha delle domande da porci, dei dubbi da chiarire e delle preoccupazioni irrisolte.”

Concludemmo l’articolo, allora, con un laconico ” Ci auguriamo che sia veramente così… Anche se alcune situazioni, incidenti striscianti e – comunque- a impatto medio / alto, obsolescenza degli impianti (secondo le stesse autodenunce dell’azienda), sottovalutazione nelle modalità di raccolta, diffusione e analisi dei dati, ci dicono il contrario”. L’ing. Bigini fu però incontenibile e, pertanto, lo lasciamo continuare: “Sì, perché le preoccupazioni dei cittadini di una comunità che ospita uno stabilimento industriale sono sempre comprensibili e legittime. E lo sono a maggior ragione nel caso del sito di Spinetta Marengo, uno stabilimento di produzione chimica che opera sin dai tempi in cui le conseguenze di una gestione non adeguata nel trattare materiali pericolosi erano poco comprese e una cultura ambientale non si era ancora sviluppata (in fabbrica come nella società).

A pagarne il prezzo, oggi, sono tanto la comunità in senso lato quanto chi, come noi, opera ogni giorno in questo stabilimento con tecniche, strumenti e modalità all’avanguardia, anche in termini di sicurezza. “ Ora questa cultura ambientale c’è, così come anche una abbondante documentazione medica che ci segnala sei picchi di affezioni tumorali “concentrate” nello spinettese e zone limitrofe. Con i medici dell’ASL che già in più occasioni ne hanno confermato il rapporto di causa effetto con le attività svolte in fabbrica. Tra l’altro estremamente varie e diffuse su un quadrilatero a ridosso dell’abitato di Spinetta Marengo, di estensione pari al borgo medesimo. E di queste reminescenze, di “questo passato ingombrante” tratta lo stesso ingegnere… “Ecco, allora, che accanto ad un’orgogliosa presentazione degli investimenti in innovazione, sviluppo e ricerca che contraddistinguono il nostro modo di fare chimica oggi, abbiamo il dovere di rendere puntualmente conto degli interventi messi in campo per “rimediare” alle conseguenze di un passato ingombrante e complesso che abbiamo ereditato nel 2002, l’anno in cui il Gruppo Solvay ha acquistato Ausimont e lo stabilimento di Spinetta.”.

Ma torniamo a noi….Fino al 2017 il Gruppo Solvay ha investito 350 milioni di euro (di cui circa 80 in ambiente e sicurezza), il triplo nel periodo pre e post pandemico, per:

– aggiornare e adeguare le unità produttive di Spinetta Marengo, garantendo la massima sicurezza dei lavoratori e della popolazione;

– per ridurre al minimo sia le problematiche ambientali del passato sia l’attuale impatto produttivo.

In questo modo si è ottenuto il rilascio da parte delle autorità competenti dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) nel 2010; e, soprattutto, l’approvazione da parte del Comune di Alessandria del progetto di Messa in Sicurezza Operativa e primi interventi di Bonifica (datato 2012). https://www.solvayspinettamarengo.com/it/ambiente-e-sicurezza-a-spinetta/index.html

Chi voleva informazioni rispetto alle strategie erano già scritte nei volantini di media e grande taglia promossi in diversi modi…bastava andarli a consultare o partecipare alle visite guidate appositamente predisposte per una “approccio pià soft” al core della azienda. (Le ultime parole virgolettate sono del dott. Diotto, l’altro dirigente su cui la Procura sta indagando. E che la Giustizia faccia il suo corso. Per la parte e la strategia industriale specifica ci sembra che le intenzioni di Solvay siano chiare.

…………………………………………………………..

Qui di seguito il testo del recente comunicato del WWF nazionale (1) e alcuni aggiornamenti utili soprattutto di fonte ARPA (Ag. Regionale per l’Ambiente) che forniscono qualche dato in più all’insieme (2)

……………………………………………………………

.1.

Solvay di Spinetta: la Procura della repubblica di Alessandria chiede il rinvio a giudizio per disastro ambientale. Confermata la presenza di PFAS , sostanze chimiche tossiche nelle falde acquifere. La vicenda giudiziaria nasce nel 2020 grazie ad un esposto del WWF

Sulla vicenda anche le “Iene” con un servizio andato in onda qualche giorno fa.

La Procura di Alessandria ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di disastro ambientale dei direttori dello stabilimento aziendale di Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. di Spinetta Marengo, nel Comune di Alessandria.

La vicenda giudiziaria nasce dall’esposto presentato nel giugno 2020 dall’Avvocato del Panda Vittorio Spallasso, che rappresenta il WWF Italia in questa storica battaglia contro i PFAS (“perfluorinated alkylated substances”): si tratta di composti chimici di sintesi molto utilizzati nell’industria, resistenti ai processi naturali di degradazione grazie alla presenza di legami molto forti tra atomi di fluoro e carbonio. Queste sostanze sono utilizzate in moltissimi ambiti industriali per rendere resistenti all’acqua e ai grassi i tessuti, la carta, contenitori di alimenti, pentole e padelle, ma anche per la produzione di schiume antincendio, detergenti per la casa e pellicole fotografiche. Questa enorme utilità data dalla loro specifica caratteristica chimica, ha però dei risvolti ambientali molto negativi. I PFAS possono penetrare e accumularsi nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee. Si bioaccumulano anche negli organismi e lungo la catena alimentare, finendo per rappresentare un pericolo, oltre che per l’ambiente, anche per la salute umana. Nelle regioni nord-orientali italiane, sono state ritrovate tra le più alte concentrazioni di PFAS al mondo, sia nel suolo, sia nell’acqua potabile e a negli alimenti coltivati.

Lo stabilimento Solvay in questione si trova in Piemonte, una delle regioni più colpite dall’inquinamento da PFAS da anni ed è infatti ubicato in un’area già sottoposta a processo di bonifica per inquinamento pregresso ed è stato a lungo tempo al centro dell’attenzione mediatica per la responsabilità, accertata dalla Corte di Cassazione nel dicembre 2019, dei suoi dirigenti nella diffusa contaminazione della falda acquifera.

Si tratterebbe, dunque, di un mancato risanamento della pregressa contaminazione del sito e del mancato contenimento in sicurezza del rilascio dei contaminanti nella falda sottostante lo stabilimento e a valle dello stesso.

La stessa ARPA Piemonte ha appurato, sin dal marzo 2019, la costante presenza di inquinanti riferibili alle produzioni di Solvay: indice dell’inadeguatezza della barriera idraulica installata dal polo chimico per “filtrare” le acque di falda contaminate e convogliarle ad un apposito impianto di trattamento.

Il recente rinvio a giudizio rappresenta un significativo traguardo nella lotta per la giustizia ambientale, proprio perché tra le ragioni figurano i monitoraggi periodici dell’ARPA Piemonte che hanno documentato l’aggravamento dell’alterazione delle matrici ambientali di acqua, suolo ed aria, del già fragile contesto.

Nonostante gli sforzi di monitoraggi dell’ARPA e dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), manca ancora oggi un quadro nazionale chiaro ed esaustivo sulla contaminazione da PFAS, soprattutto negli alimenti e nelle pecie selvatiche, e quindi manca ancora un quadro chiaro del rischio che comporta per la salute umana e degli ecosistemi.

Il WWF Italia, considerato anche l’impegno profuso in questa battaglia, è stato riconosciuto come persona offesa nel processo e si impegnerà a garantire che le responsabilità vengano accertate al fine di garantire la tutela della salute della comunità locale e dell’ambiente.

6 . XII . 2023

………………………………………………………………………………………………

.2. Alcune informazioni sulla situazione attuale alla base delle indagini in corso:

a) “Oltre alle ricadute delle vecchie produzioni Miteni nella zona di Trìssino (Vicenza) sono state trovate quantità importanti di Pfas agli scarichi della Solvay Solexys (ex Montefluos) a Spinetta Marengo (Alessandria) che usava i prodotti della Miteni per produrre l’antiaderente Algoflon. A monte dello scarico vi sono tracce appena percettibili di Pfas, a valle dello scarico nella Bormida il tasso è (secondi i punti) tra i 300 e i 6.500 nanogrammi per litro d’acqua. La confluenza con il Tanaro abbassa la concentrazione a 150-800 nanogrammi e la diluzione nel Po scende a 10-125 nanogrammi per litro”. (fonte “Sole 24 h”)

b)“L’attività di monitoraggio di Arpa Piemonte riguardo le deposizioni PFAS, cominciata a marzo 2022, torna a confermare la presenza degli inquinanti nell’aria di Alessandria. Lo riferisce l’agenzia regionale che spiega come “rispetto al primo periodo di monitoraggio, marzo- agosto 2022, i risultati da settembre 2022 fino a marzo 2023 confermano a Spinetta Marengo la presenza di cC6O4, con valori maggiori presso la postazione di via Genova. Il composto ADV-N2 risulta invece inferiore al limite di quantificazione (LOQ) in entrambe le postazioni nel solo periodo da novembre 2022 a gennaio 2023“. (fonte ARPA)

c)“I dati delle analisi riportano poi che la postazione di Montecastello evidenzia presenza di cC6O4 nei mesi di febbraio e marzo 2023, con valori inferiori di un ordine di grandezza rispetto ai dati di Spinetta Marengo-via Genova.” “L’ADV-N2 è sempre inferiore al limite di quantificazione (LOQ)”. (sempre fonte ARPA).

d)Il risultato del monitoraggio evidenzia anche il ruolo dei venti nel trasporto delle due sostanze che incidono sulla presenza in determinate zone e anche nel trasporto a distanza di questi elementi. In particolare “per entrambe le molecole (ADV e cC6O4) è possibile evidenziare una buona correlazione fra direzione ed intensità dei venti e misure delle deposizioni nei punti di campionamento sopravento e sottovento rispetto al polo chimico. Tale correlazione è ben rappresentata dalle concentrazioni (sia di cC6O4 sia di ADV) registrate in Via Genova che si trova sottovento rispetto al polo chimico e quindi nella direzione di vento prevalente (SudOvest-NordOvest), rispetto alla postazione di strada Bolla. I risultati riferiti alla postazione di Montecastello, che dista una decina di chilometri in linea d’aria da Spinetta Marengo in direzione Nord-NordEst lungo la direzione prevalente dei venti, testimoniano la rilevanza dei fenomeni dispersivi e di trasporto atmosferico delle molecole oggetto di studio (in particolare il cC6O4)“.

“I risultati evidenziati in questa ultima sessione hanno beneficiato, nell’ottobre 2022, di una ulteriore postazione aggiunta a Montecastello (AL). ARPA Piemonte proseguirà l’attività di monitoraggio delle deposizioni di PFAS sul territorio, per una maggiore conoscenza in merito ai fenomeni di dispersione e ricaduta al suolo di tali composti.” (fonte ARPA)

Commenta per primo