Introduzione

Di solito, quando si vuole cercare qualche traccia “antica” in Alessandria, si ricorre al giro canonico Santa Maria di Castello, Palatium Vetus, area della chiesa di san Francesco, area dell’antica cattedrale, edificio del Tinaio degli Umiliati e area della chiesa di san Rocco. Con qualche puntata nei due sobborghi posti ad est e ad ovest della città: Marengo e Villa del Foro. Ricordando, nei casi fortunati in cui si ha a che fare con “guide” degne di questo nome, che nei “campi” di Marengo, oltre ai resti napoleonici sono stati rinvenuti meravigliosi “argenti” di epoca romana oltre a innumerevoli monete e che, nei pressi dell’antica Forum Fulvii, sono state trovate, oltre a costruzioni di qualità, oggetti preziosi, monete e perfino un amuleto in oro con iscrizione greca che ci invidia mezzo mondo. Di Santa Maria di Castello, della chiesa di san Rocco, del quartiere limitrofo di “Rezolia”, delle antiche porte stupidamente abbattute (tra cui quella storica del comandante Ravanal), della bellissima antica cattedrale tardoromanica rasa al suolo dall’insipienza combinata di famiglie nobili locali e della “grandeur” napoleonica, avremo modo di argomentare.

Noi qui lo stiamo concependo come uno strumento utile alla conoscenza e – perché no – al turismo di qualità.

Storia

Giancarlo Patrucco

Foreste, santi e cavalieri

La storia di Marengo si perde nelle pieghe del tempo. Il borgo, infatti, ha origini molto antiche. Ma perché Marengo? Da quale anfratto della storia quel nome giunge fino a noi?

Come quasi sempre accade con gli etimi, le possibili risposte sono parecchie:

- una ci ricorda le vie Marenche, cioè quelle vie che sin dagli albori della civiltà venivano utilizzate come snodo principale tra la pianura e il mare ed erano quindi determinanti per l’economia e per il commercio. La piana di Marengo non si trovava forse alla confluenza strategica dei tre fiumi Po, Bormida e Tanaro? Dunque, non costituiva un ottimo punto di sosta per qualunque mercante dovesse transitare o far transitare merci da quelle parti?

- un’altra suppone che il nome Marengo derivi dall’antica popolazione dei Liguri Marici, stanziatasi in quella zona fino all’arrivo delle truppe romane che – come si sa – delle tribù dei Liguri fecero strage;

- una terza ipotesi è “di scuola”. Essa, infatti, si limita a far notare come il nome Marengo venga dal precedente Maringo o Marinco e il suffisso –ing presupponga un’origine germanica, probabilmente gota.

Noi siamo propensi a considerare valido il collegamento con le vie Marenche o Marinche perché il ragionamento relativo allo sviluppo dei traffici è estremamente efficace. Vorremmo sostituire ai Goti della terza ipotesi i Longobardi, che sempre di origine germanica erano. Però, stentiamo a vedere una connessione tra i Longobardi, famosi per l’attitudine guerriera, e un transito per mercanti. I Longobardi furono piuttosto cacciatori e dunque propensi a rimboschire il territorio in favore del loro svago preferito: la caccia. Così, la pianura padana progressivamente tornò a ricoprirsi di paludi e boschi. Una vasta Silva Urbe il cui eco, nei nomi delle aree boschive, è giunto sino ai giorni nostri: Frascaro, Frascarolo, Bosco Marengo, Rovereto, Tiglieto, solo per citarne alcuni, e la Fraschetta (o Fraschevera), come viene chiamata la zona intorno a Spinetta Marengo ancora oggi.

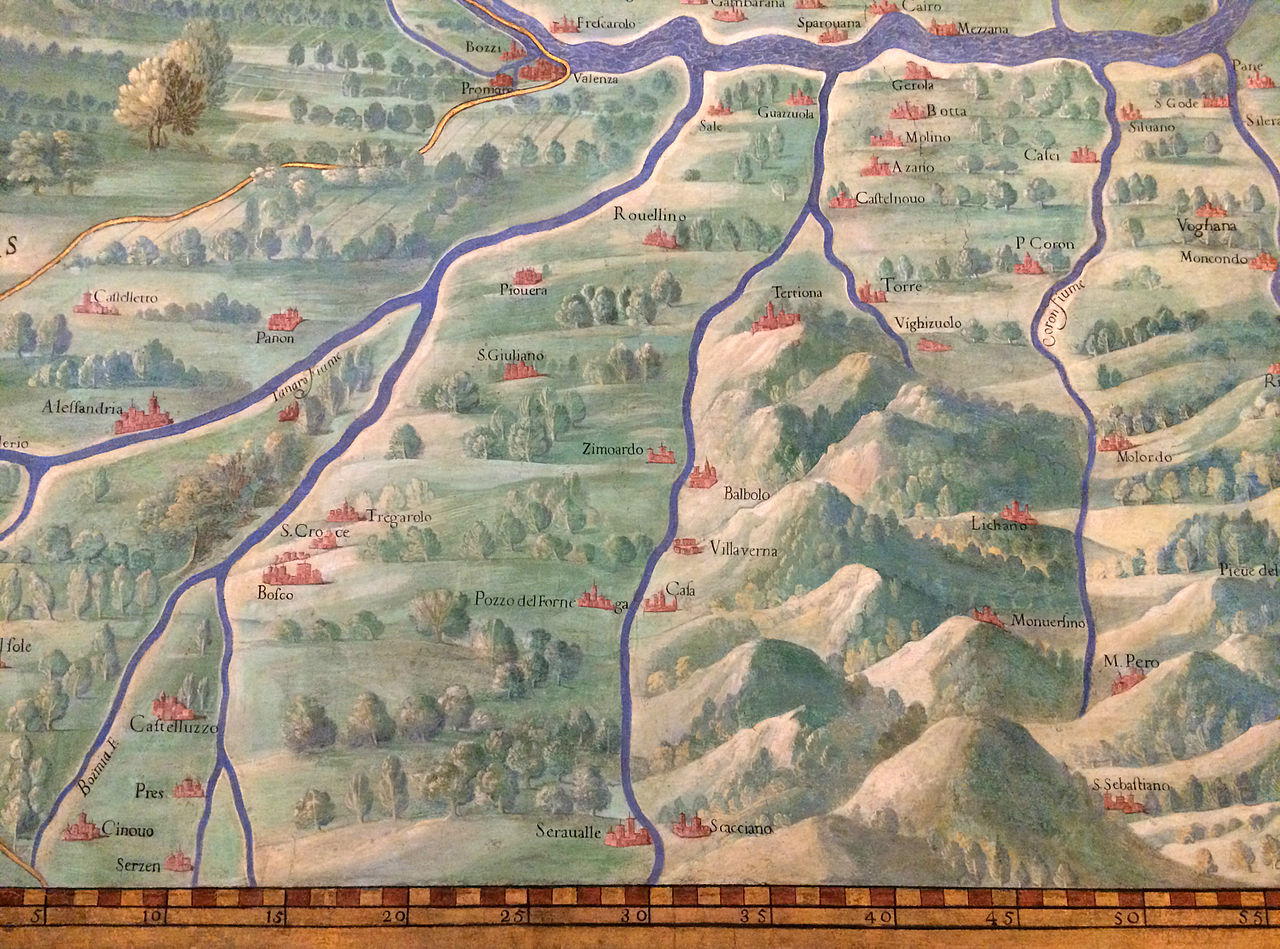

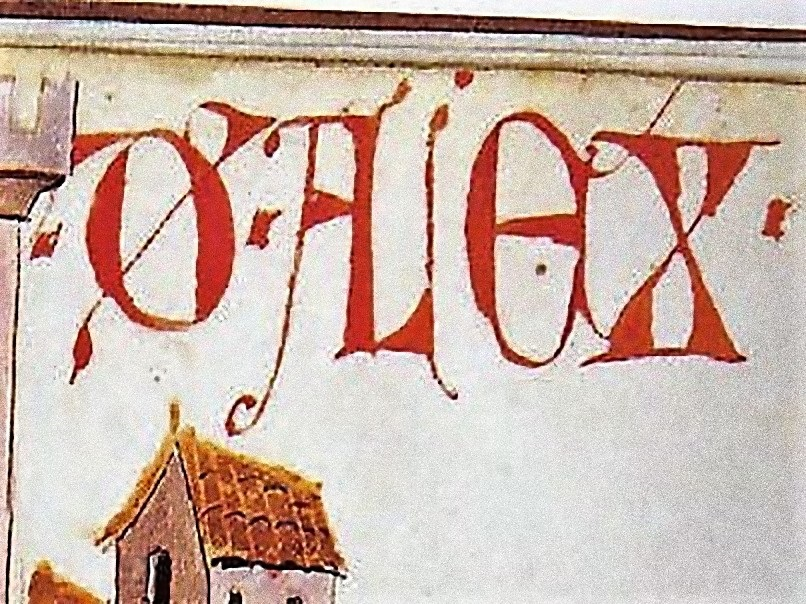

La Fraschetta nel XVI secolo

Galleria dei Musei Vaticani

Si narra che re Liutprando amasse trattenersi nella corte regia di Marengo, così come in zona esistono molte testimonianze legate alla famosa regina Teodolinda, la quale favorì la conversione del suo popolo ariano verso il cattolicesimo. Paolo Diacono, che dei Longobardi è lo storico di riferimento, narra come in uno dei suoi palazzi fossero affrescati i Longobardi: capelli rasati tutt’intorno alla fronte e lunghi fino alla bocca, divisi in due bande; vestiti ampi, di lino, con balze larghe e di vari colori; calzari di cuoio fermati da lacci, che lasciano scoperto l’alluce; calzoni rossicci di panno per andare a cavallo.

A Marengo si danno anche feste, si organizzano convivi, si celebrano matrimoni, magari forzando un po’ la mano alla storia e mettendo Marengo al centro di eventi svoltisi altrove. Così capita alle nozze di Teodolinda, vedova di Autari, con il duca di Torino Agilulfo, avvenute in realtà nell’oppidum di Laumello.

D’altronde, la zona di Marengo è sempre stata una miniera di aneddoti, a cominciare dal suo territorio: un’unica, immensa foresta, popolata di selvaggina di ogni genere e riservata alle battute di caccia dei reali. Immaginate, dunque, quanti incidenti, agguati, congiure, intrighi politici possano essersi consumati all’ombra di quelle piante, nei secoli. Come la ribellione dell’898, quando Adalberto il Ricco, marchese di Toscana, muove verso Pavia. Il re Lamberto è a caccia a Marengo allorché viene informato della spedizione, ma non esita a rivolgersi contro i nemici, piombando in mezzo a loro mentre sono ubriachi e addormentati e facendone strage

Ma la foresta, oltre la caccia, chiama a ben diversi episodi. Essa, oltre a dar ricovero a una ricca serie di animali, ospitava anche personaggi – diciamo così – un po’ particolari.

Nei dintorni di Villa del Foro, ad esempio, accanto al torrente Belbo viveva un certo Baudolino, di nobile famiglia longobarda. Egli era ricco, ma aveva preferito donare le sue ricchezze ai poveri per vivere da romito, in solitudine e in meditazione.

Pare che un giorno avesse allontanato le oche selvatiche che distruggevano i raccolti e, in un’altra occasione, chiamato dal vescovo, attraversò il Belbo sul suo mantello disteso a mo’ di barca. Una volta ancora poi, mentre il re Liutprando si trovava a caccia e suo nipote Aufaso veniva ferito gravemente, Liutprando mandò a cercare Baudolino affinché lo sanasse. Questi, però, annunciò ai messi del re che era ormai inutile perché Aufaso era già morto.

Baudolino si spense intorno al 740 venerato come un santo. Dapprima venne sepolto a Villa del Foro poi, sorta Alessandria e designato ad esserne patrono, le sue spoglie vennero traslate nella chiesa a lui dedicata intorno al 1180. O, almeno, così si dice.

Leggende, assedi, stemmi

Introduzione

Per secoli ci siamo raccontati dell’imbroglio che il contadino Gagliaudo combina all’imperatore Barbarossa con la sua vacca riempita a bella posta di grano. Poi arriva un genio come Eco e alla leggenda di Gagliaudo, nel suo libro intitolato “Baudolino”, ritorna sulla questione a modo suo. C’è Gagliaudo, ma c’è pure Baudolino in prima fila, anche se la nostra tradizione non lo prevede,

Su Gagliaudo abbiamo scelto di farvi il racconto più tradizionale (e come potevamo diversamente, celebrando la storia della città) ma non ci siamo dimenticati di Baudolino, Così, per chiarire meglio la sua figura, abbiamo pensato di riportare le cose al loro posto. Chi era veramente Baudolino: un semplice romito che viveva poveramente nei boschi di Foro (oggi Villa del Foro), oppure vescovo di Alessandria e poi santo?

Santo lo dice il calendario, ma vescovo… Racconta esattamente come stanno le cose Francesco Gasparolo nel suo divertente pezzo: “Il vero Baudolino”. Rimane qualcosa da dire sugli attori veri di questo dramma: l’imperatore Barbarossa e il Libero Comune di Alessandria. Lo facciamo attraverso due testi tratti entrambi da wikipedia. E, per questa volta, gli umili risultano vincenti.

La statua di Gagliaudo

Giancarlo Patrucco

La leggenda di Gagliaudo

L’assedio ha inizio nell’ottobre del 1174, ma già sei mesi dopo la città è stremata. Ai difensori di Alessandria sono rimasti solo venti chicchi di grano a testa mentre fuori dalle mura l’esercito dell’imperatore ha cibo a volontà.

Vive nel borgo un contadino, Gagliaudo Aulari, con la sua mucca. Era la sola che possedeva, ma era così magra e denutrita da far spavento dopo che, da quando la città era sotto assedio, non poteva più farla pascolare. Fuori, dall’alto delle mura, Gagliaudo guarda i cavalli dell’esercito di Barbarossa pascolare liberi, poi guarda la sua mucca morir di fame.

Mentre è intento a quei pensieri, viene messo al corrente del fatto che il Consiglio dei Sapienti ha in pratica deliberato di arrendersi. Allora Gagliaudo decide di bussare alla porta con il cappello in mano e la mucca al fianco, chiedendo di poter parlare. Non è certo stimato come pensatore, ma visto che nessun altro ha trovato soluzioni, il Consiglio pensa bene di ascoltare ciò che ha da dire. Un piano insomma, che consiste nel riempire la greppia della mucca per alcuni giorni, poi farla scappare mentre intorno le corrono dietro gridandole che la biada non è finita.

Mucca e contadino finiscono ben presto al cospetto dell’imperatore e continuano la manfrina del correre e rincorrere sempre urlando: il grano è la sua biada, ne abbiamo tanto che persino cani e porci lo mangiano, ma questa disgraziata è scappata perché stanca del grano voleva fieno e l’erba fresca del prato”.

Barbarossa esplode d’ira. Poi fa chiamare il macellaio e tagliare in due la vacca. Vedendo anche lui il grano di cui l’animale era pieno fino a scoppiare, si lascia nuovamente prendere dall’ira. Quindi, capendo che il tempo dell’assedio è sprecato, ordina di levare le tende. E’ il 12 aprile del 1175.

—-

Francesco Gasparolo

San Baudolino. Patrono della diocesi alessandrina, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1909

Fra le carte dell’avv. Bernardino Bobba da me possedute trovasi un curioso biglietto del prevosto parroco di Abbiategrasso del 1733 diretto al Sassi, bibliotecario dell’Ambrosiana, e la relativa risposta: tutto in copia. Questi due documenti sono assai interessanti e il primo, come ho detto, è curioso. Il buon parroco si lamenta che nella sua pieve alcuni parrocchiani (che certamente si volevan bene fra di loro come cani e gatti) si eran ficcato in testa di celebrare in quella parrocchia la festa di san Baudolino il l0 novembre sotto il titolo di patrono dei litiganti. A questa strana pretesa si spaventò il parroco e sembra che, per sedare i bollori di quei singolari devoti, abbia appunto richiesto notizie al Sassi, che le diede cortesemente.

I documenti sono questi:

“Il Sig.r D.re Bibliotecario Sassi vien cordialmente riverito dal Prevosto Pusteria d’Abbiategrasso e insieme supplicato a vedere nei martirologij antichi e moderni, ovvero negli eruditi monumenti del Bollandi o in altri menologi, se si ritrovi annotato sotto li l0 novembre Santo Baudolino Vescovo d’Alessandria, che tali uni pretendono di festeggiarlo in titolo di nuovo protettore de litiganti in questa mia pieve e sono pronti a litigare sino al giorno del giudizio per sostenere questa litigiosa festa. Mi farà gran favore farne diligenza, avendo io tutta la sicurezza nella sua ricca erudizione e copiosa lettura, e si compiacerà consegnare al Signor Bianchi oblato di San Sepolcro le sue diligenti annotazioni.”

Risposta:

“Che S. Baudolino fosse vescovo d’Alessandria è un solenne sproposito, perché questo S. Uomo visse a tempi di Luitprando, come attesta Paolo Diacono Lib. 6. Cap. 38 con queste parole: Huius Regis temporibus fuit in loco, cui forum nomen est iuxta f/uvium Tanarum Vir mirae Sanctitatis Baudolinus nomine, qui multis miraculis Christi gratia suffragante refusit, qui saepe futura praedixit, absentia quoque quasi praesentia nunciavii etc. e Alessandria è stata fabricata, com’è notissimo, a tempi di Alessandro III e di Federico Barbarossa.”

Filippo Ferrario, nel suo catalogo Sanctorum qui non sunt in Martyrologio Romano, alli l0 novembre dice: Alexandriae Statiellorum S. Baudolini Episcopi Urbis Patroni, e nelle note porta questa sol prova ex Tabu/. Eccles. A/exand., quae corpus habet, illumque uti Patronum praecipue veneratur. Questo, però, viene confermato ancor dall’Ughelli che nel tomo quarto, parlando dei vescovi d’Alessandria e di quella chiesa cattedrale, scrive: ibi S. Brandolinus honorifice requiescit, qui temporibus Luiiprandi Regis fertur vixisse, quem hoc tempore ea Civitas ut Divum Tutelarem veneratur, et colit.

Li Umiliati pretendono che questo santo fosse del loro Ordine, e ne fanno la festa alli l0 novembre con questo titolo: S. Baudolini Episcopi et Confessoris Ordinis humiliatorum, come si legge nel loro breviario stampato in Milano l’anno 1483 e nel missale degli Umiliati stampato l’anno 1504. Ancor questo però sembra lontanissimo dalla verità, perché dal tempo di Liutprando fino alla fondazione degli Umiliati vi passarono di mezzo quasi quatrocent’anni. Il Puricelli, nella cronaca manoscritta degli Umiliati, scrive la vita di questo santo, ma è di parere che non solo non sia stato dell’ordine degli Umiliati, ma nè meno vescovo o sacerdote, ma solo laico, e romito nella sua patria chiamata Foro, picciola terra presso il luogo dov’ora è fabricata Alessandria. Nell’anno 1600 fu stampata la vita di questo santo in Alessandria da Archangelo Caraccia, ma questa non mi è mai giunta alle mani.

Dico bene che non so che cosa abbia da fare questo santo coi litiganti, se non fosse forse perché, essendo egli stato acusato di delitto presso i vescovi d’Acqui e di Tortona, fu messa da Dio in palese la di lui innocenza con due miracoli; e veramente a passarla bene nelle estorsioni e cabale solite farsi ne forensi litigij non vi vuole meno di un miracolo.

AA. VV.

Federico Barbarossa, Wikipedia – l’enciclopedia libera.

Federico I Hohenstaufen, meglio noto come Federico Barbarossa salì al trono di Germania il 4 marzo 1152 e fu incoronato Imperatore il 18 giugno 1155.

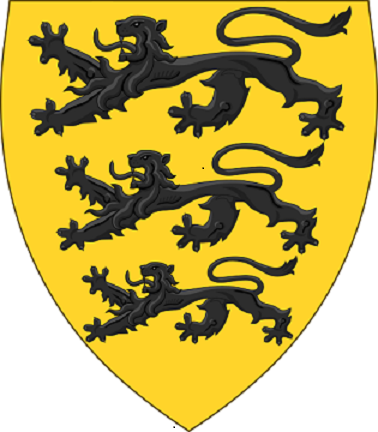

Lo stemma della Svevia

Nel giugno 1158, alla luce dei contrasti di natura ideologica col pontefice e dato che Milano mostrava di agire con una certa autonomia, provvedendo per esempio alla ricostruzione di Tortona, Federico decise per una discesa in Italia (la sua seconda). Sottomessa Brescia, dato inizio alla ricostruzione di Lodi, assediò Milano, obbligandola dopo un mese a sottoporre all’approvazione imperiale la nomina dei suoi consoli.

Milano intanto continuava a rifiutare le direttive imperiali. La lotta allora infuriò, con alterne fortune, su tutta la pianura lombarda, che fu devastata. Nella primavera del 1161, ricevuti rinforzi da Germania e Ungheria, Federico poté porre l’assedio alla città. Gli assediati resistettero con ostinazione per circa un anno: il 10 marzo 1162 Milano fu costretta alla resa e subito dopo cominciò la sua distruzione e i milanesi furono dispersi in quattro diverse località. Distrutte le mura di Brescia e Piacenza, che dovettero accettare i funzionari imperiali, Federico Barbarossa, all’apogeo della sua potenza, fece ritorno in Germania.

Nell’ottobre 1163 Federico scese nuovamente in Italia con un piccolo esercito perché già incalzava la riscossa dei Comuni italiani. Verona, Padova e Vicenza si sollevarono, in ribellione congiunta, e rifiutarono le offerte di pace dell’imperatore, che non disponeva di forze sufficienti per domarle. L’imperatore, anche a causa di una malattia, dovette tornare in patria: la discesa di Federico era stata breve e si era conclusa quindi con un nulla di fatto.

L’assenza dell’imperatore rese più facile ai lombardi di pervenire a un accordo per organizzare una resistenza comune. Nelle città scoppiavano tumulti e a Bologna venne ucciso il podestà imperiale. Federico doveva riconquistare l’Italia. Formò un possente esercito e a ottobre 1166 partì e scese, per la quarta volta, in Italia. A novembre era in Lombardia dove, alla dieta di Lodi, si rese conto che l’ostilità era maggiore che nel passato, le città filo-imperiali erano molto fredde, Pisa e Genova erano in disaccordo. Federico avrebbe voluto dirigersi subito su Roma, ma dovette restare in Lombardia combattendo nelle zone di Bergamo e Brescia, poi si diresse su Bologna da cui si fece consegnare degli ostaggi, quindi, inviata a Roma una parte delle truppe sotto il comando di Rainaldo di Dassel, marciò su Ancona che oppose una resistenza ostinata. Rainaldo stava occupando la campagna romana ed era arrivato a Tuscolo con forze esigue quando i romani gli marciarono contro ma, il 29 maggio 1167, nella battaglia di Prata Porci subirono una disfatta perché nel frattempo erano arrivate le truppe dell’arcivescovo di Magonza che presero i Romani tra due fuochi. Il 24 luglio giunse anche l’imperatore, su Roma fu sferrato un attacco massiccio e il papa Alessandro, il 29, fuggì a Benevento coi pochi cardinali a lui fedeli. Federico era padrone di Roma.

Ma, pochi giorni dopo, i suoi soldati cominciarono a morire colpiti da febbri, probabilmente malariche. Allora decise di riparare a Pavia, insieme a Como l’unica città rimastagli fedele, lasciando lungo la via una scia di morti. Dopodiché, con l’appoggio del marchese di Monferrato Guglielmo V il Vecchio, gli fu possibile tornare in Germania passando da Susa, che gli si ribellò e da cui dovette fuggire.

La Lega nel frattempo diventava sempre più potente, le città e perfino i signori feudali che vi aderivano erano sempre più numerosi e ora il regno di Sicilia e perfino l’impero bizantino l’appoggiavano apertamente. Mentre Milano era stata ricostruita molto rapidamente, per neutralizzare la possibilità di intervento da parte di Pavia e del marchese del Monferrato, la Lega fondò, alla confluenza del Bormida nel Tanaro, una nuova città chiamata Alessandria in onore del papa (1168). Alla fine, anche Pavia e il marchesato del Monferrato aderirono alla Lega.

Nel 1174, risolti i problemi in Germania, Federico radunò nuovamente un grosso esercito e scese per la quinta volta in Italia. Cominciò la sua campagna nel settembre 1174 vendicandosi di Susa, che distrusse, poi prese Asti che si era arresa, così come le città di Alba, Acqui, Pavia e Como. Mosse contro Alessandria che resistette a un assedio di ben 7 mesi, interrotto solo dopo che gli assediati, con una sortita, avevano distrutto incendiandole le migliori macchine da guerra di Federico.

La battaglia di Legnano

Dopo aver attraversato i Balcani Federico, avvicinandosi ai domini dell’imperatore bizantino Isacco II, inviò ambasciatori per concordare il passaggio in Anatolia. Ma Isacco, che temeva i Latini e si era accordato col Saladino, imprigionò gli ambasciatori. Allora Federico inviò un messaggio al figlio, Enrico VI, che con la flotta fornita dalle repubbliche marinare e col permesso del papa attaccasse Costantinopoli mentre lui si avviava verso Adrianopoli.

Allora Isacco venne a patti, così nel febbraio del 1190 fu firmato il trattato di Adrianopoli che permise alle truppe dell’imperatore Federico di attraversare l’Ellesponto. La traversata avvenne nel mese di marzo e, giunti in Asia Minore, dopo aver ricevuto i dovuti approvvigionamenti cominciarono la marcia verso sud, dove furono sottoposti a continui attacchi di bande di Selgiuchidi e furono tagliati i rifornimenti. Ridotto alla fame, l’esercito tedesco attaccò il sultano obbligandolo a mantenere gli impegni presi: concedere loro libertà di transito, rifornirli dei necessari approvvigionamenti e poi, con l’aiuto di guide armene, guidarli attraverso il Tauro sino sulle sponde del fiume Saleph in prossimità della Terra Santa. Ma Federico affogò durante il guado del fiume, il 10 giugno 1190, causando la dispersione dell’esercito imperiale.

Le esatte circostanze della morte di Federico nel fiume sono sconosciute. È ipotizzabile che l’anziano imperatore sia stato disarcionato da cavallo oppure che, stanco della marcia attraverso i monti e oppresso dalla calura, abbia voluto rinfrescarsi e lo shock dovuto all’acqua fredda gli abbia causato un arresto cardiaco, oppure che, appesantito dalla sua stessa armatura e fiaccato dall’intensa calura del giugno in Anatolia, Federico I, data anche l’età, non abbia resistito all’impeto della corrente. Così annegò nelle acque che a malapena arrivavano ai fianchi. Il peso dell’armatura di quel giorno, progettata per essere la più leggera possibile, fu tale comunque da trascinare con sé un uomo in salute in acque poco profonde.

La morte di Federico gettò il suo esercito nel caos. Senza comandante, in preda al panico e attaccati da tutti i lati dai turchi, molti tedeschi furono uccisi o disertarono. Il figlio del Barbarossa proseguì con i soldati rimasti con l’obiettivo di dar sepoltura all’imperatore a Gerusalemme, ma gli sforzi per conservare il cadavere utilizzando l’aceto fallirono. Quindi le spoglie di Federico Barbarossa furono seppellite nella chiesa di san Pietro in Antiochia di Siria, le ossa nella cattedrale di Tiro e il cuore e gli organi interni a Tarso. Solo 5.000 soldati, una piccola frazione delle forze iniziali, arrivarono ad Acri verso la fine del 1190.

AA. VV.

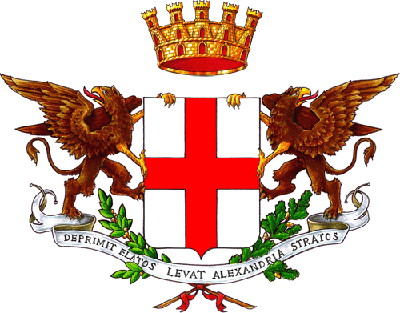

Lo stemma di Alessandria, Wikipedia – l’enciclopedia libera

Lo stemma di Alessandria è antico quasi quanto la sua città. Fu ideato nel 1175 per ricordare la fine dell’assedio di Barbarossa. Lo stemma è sorretto da due angeli ai cui piedi è teso un nastro con la scritta: “Deprimit elatos levat Alexandria stratos” (“Alessandria umilia i superbi ed eleva gli umili”). Pare che questo motto sia stato attribuito da papa Alessandro III alla città che aveva saputo sconfiggere il terribile e superbo Barbarossa.

In origine lo scudo argenteo dello stemma era sormontato da una corona principesca, cambiata poi in corona turrita (con cinque merli di torri guelfe, ossia a coda di rondine). Nel 1575 al posto degli angeli vengono disegnati due grifoni (animali mitologici: aquile dalla cintola in su, leoni dalla cintola in giù), ma nel 1600 sono restaurati gli angeli fino al 1811, quando Napoleone fa disegnare uno stemma del tutto diverso (conservato ancora oggi nel museo di via Tripoli) che resta fino al 1814. Da questa data lo stemma di Alessandria torna a essere quello originario, con i grifoni al posto degli angeli e la corona turrita che sormonta lo scudo.

L’organizzazione comunale dagli inizi

Introduzione

Si dice sempre che le guerre non risolvono le questioni e anche la lotta cruenta tra le città della Lega e l’imperatore Federico Barbarossa non risolve il punto cruciale: la civitas, cioè il riconoscimento all’autodeterminazione senza con ciò mettere in discussione l’autorità dell’impero.

Alessandria ha ancor meno possibilità degli altri Comuni della Lega perché resta senza riconoscimento imperiale, perché ha opposto resistenza in armi, perché si è permessa di autonominarsi con il nome di uno di quelli che il Barbarossa ritiene come suo peggior nemico.

Per arrivare all’agognata civitas – ci racconta Cognasso – la città non esita ad attirare il papa in un inganno, un imbroglio, dandosi interamente al Sacro Soglio. I tempi si fanno lunghi, il papa si barcamena finché dà il suo consenso solo dopo che la città ha resistito all’assedio. Ma, prima di arrivare alla civitas, anche l’imperatore prende tempo – diciamo così – il tempo di consumare le sue vendette.

Di tempo ha bisogno anche la città per realizzarsi come organismo unitario. Ogni borgo che la compone, infatti, è aduso a pensare per sé, come ci racconta Gasparolo del borgo di Bergoglio che ha sempre avuto una casa comunale entro le sue mura. Così ognuno segue le proprie logiche e le proprie convenienze, conducendo trattative sparse con le altre realtà del territorio.

Ma ci sono forze interne che intendono intraprendere un cammino più unitario, costruendo patti e convenzioni, accordi e alleanze con molte realtà limitrofe, come ci dice Lanzavecchia, vuoi per via della necessità di giungere a un Comune più coeso, vuoi perché in un Comune più coeso si aprono spazi di manovra in cui le famiglie più ricche possono infilarsi per salire la scala del potere. Un elenco dei nomi dei maggiorenti si può ricavare da Carlo–A. Valle nella sua “Storia di Alessandria”.

Tendono a formare unità e omogeneità di comportamenti anche le Consuetudini e gli Statuti, di cui ci parla Mario Viora. Tutto bene, ma sia le Consuetudini che gli Statuti sono comunque viziati dalle preferenze accordate ai mariti e ai figli nei confronti delle mogli e delle madri. D’altronde, per la parità di genere non siamo forse ancora qui oggi, con una legislazione affatto soddisfacente?

Rimane infine da constatare che il percorso di riduzione degli spazi di scelta collettiva si fa sempre più stringente, finché i Liberi Comuni implodono consegnandosi ai protagonisti che tengono in mano il potere come capi delle nuove Signorie. Milano apre le porte alla scalata dei Visconti nel 1277, cosi come Asti e Alessandria rispettivamente nel 1342 e nel 1348.

In questo modo il periodo dei Liberi Comuni transita in quello delle Signorie.

Francesco Cognasso

La fondazione di Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1969/70

(Alessandria e il papa)

Alessandria era nata extra lege, in contrasto con l’imperatore, con la feudalità, e nessuno poteva dare la sanzione giuridica di quel che era stato fatto. Ma la base giuridica i fondatori di Alessandria ritrovarono in un’altra violazione del sistema imperiale: ricorsero alla Donazione di Costantino, dagli imperatori detestata e contestata. Non aveva il papa successore di papa Silvestro, in virtù di quell’atto leggendario ma ben vivo nella tradizione curiale romana e ben valutato come realtà storica, piena capacità di fare leggi e decreti al di sopra dell’imperatore?

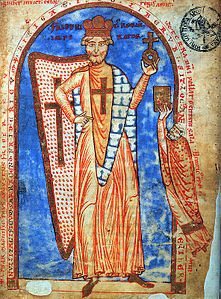

Papa Alessandro III

Due consoli di Alessandria, nel gennaio del 1170, erano in ginocchio a Benevento davanti ad Alessandro III. E’ probabile che di questo si parlasse nel convegno dei Rettori della Lega del 24 ottobre 1169, tenutosi a Cremona e al quale fu presente Guglielmo di Alessandria come rettore o come console.

Li ricevette il papa in solenne concistoro. Lo circondavano i cardinali della sua obbedienza: il vescovo di Porto, dieci cardinali preti, cinque cardinali diaconi, i dignitari della corte.

I due consoli, Ruffino Bianco e Guglielmo di Bergamasco, parlarono a nome dei colleghi e di tutto il popolo di Alessandria. E dissero che Alessandria avevano acclamato la loro città in suo onore e che essa ora gli offrivano perché fosse sua e di san Pietro. E per questo era stato acquistato nel recinto cittadino un terreno allodiale libero da qualsiasi legame feudale e che era stato acquistato con denaro offerto da tutto il popolo cd ivi sarebbe stata eretta la chiesa madre degli alessandrini dedicata all’apostolo romano conclamato, perché ignorate dovevano essere invece le chiese delle varie corti legate alle decime, ai tributi verso feudatari, monasteri, capitoli.

Davanti al papa non vi erano nè gamondiesi, nè bergogliesi o marencani o rovoretani, ma alessandrini distinti nelle tre classi dei cavalieri, dei mercatori, dei possessori. Non si poteva pensare che a Benevento andassero dei rappresentanti delle vecchie corti regie: ingiuria all’imperatore e illegalità. Militi, mercatori, possessori rappresentavano la nuova città legale che si impegnava a pagare al suo signore il censo dovuto, tre denari per famiglia quelli che appartenevano alle tre classi, un denaro quelli dell’infimo popolo escluso dalla città legale.

I rappresentanti di Alessandria per fustes, – una verghetta ciascuno (erano due) – offrirono al papa la proprietà dell’allodio e della chiesa futura, poi giurarono fedeltà, misero le loro mani fra le mani del papa a significare il vincolo di vassallaggio che ora stringeva il popolo di Alessandria al suo Signore, giurarono che ogni tre anni nella rinnovazione dei consoli il popolo avrebbe rinnovato il giuramento. Era dunque diventata Alessandria una signoria feudale del papa. Si era giuridicamente usciti dall’impero di Federico. Non ci venne conservata la risposta di Alessandro III all’offerta dei consoli. Certo è che essa fu accettata e il censo alessandrino venne registrato nei registri della curia romana, dove nulla si dimentica.

Libera era dunque Alessandria, ma la sua Libertas papalis era chiusa nella cerchia delle sue mura. Fuori vi erano gli agri fisci che la strozzavano e l’affamavano. Come vivere senza suburbio, senza comitato, senza distretto, senza campagna su cui si avesse giurisdizione, senza diocesi e vescovo da riconoscere?

La loro città doveva avere quella dignità che si credeva dover spettare a una città perfetta, come si diceva a Tortona, doveva avere l’indipendenza religiosa dalle altre città: una diocesi, un vescovo, un capitolo, una cattedra. Innocenzo III, in una sua lettera tanti anni dopo, ricordava la bolla di Alessandro III per l’istituzione della diocesi di Alessandria, creata per le preghiere del clero e del popolo di Alessandria, appoggiati dall’arcivescovo di Milano, Galdino, dai consoli di Milano e dai Rettori della Società. I Rettori non si erano dunque disinteressati delle vicende della nuova città.

La bolla di erezione della diocesi tardò però qualche anno. Solo il 30 gennaio del 1177 Alessandro III scriveva ai suoi « diletti figli clerici della chiesa di Alessandria» e diceva che, « per la novità e la necessità della cosa», non essendovi stata anteriormente nessuna elezione, doveva provvedere, essendo presente il nunzio della chiesa di Milano, da cui Alessandria aveva a dipendere, alla elezione del vescovo di sua autorità «e noi provvediamo per la nostra autorità apostolica ». Questo suo provvedimento non doveva portare pregiudizio al clero di Alessandria; morendo quegli che egli aveva eletto, il clero doveva eleggere liberamente i suoi vescovi futuri, come fanno i canonici delle altre chiese cattedrali dipendenti da Milano.

Alessandria e l’imperatore

L’assedio di Alessandria aveva creato gravi preoccupazioni. Gli alessandrini, legandosi con il papa, avevano determinato un conflitto con l’imperatore dal quale non potevano uscirne fino a che fosse perdurato lo scisma. E le città della Lega come avrebbero potuto aiutarli senza venire meno alla politica tradizionale di fedeltà verso l’impero? Così la loro azione militare e il loro intervento ad Alessandria erano stati ispirati a prudenza e si erano affrettati a entrare nel progetto di un’intesa. Ora Alessandria aveva rivelato tutta la fralezza della sua situazione.

Se l’imperatore fons iuris ne dichiarava la illegalità della sua origine, l’impossibilità per lui di riconoscerne l’esistenza, la Società delle città di Lombardia avrebbe dovuto abbandonarla al suo destino, se avessero voluto mantenere fede alle dichiarazioni di lealtà verso l’impero.

Non abbiamo modo di poter seguire quelle discussioni che dovettero avvenire fra i Rettori circa tale problema imbarazzante dove l’interesse e l’onore si trovavano a contrasto. Vi furono dissidi fra le città? L’atteggiamento di Tortona è da ricondurre alla questione di Alessandria? E così è da pensare per Asti? Altre città come Milano, Brescia, Piacenza probabilmente dimostrarono presto la loro simpatia per Alessandria.

|

L’imperatore Federico Barbarossa

E quando si prese a discutere a tal proposito? Non sappiamo come e quando la questione di Alessandria sia stata dalle trattative di Piacenza portata al palazzo di Norimberga e subito sottoposta all’imperatore. E là la soluzione fu trovata. Di chi fu il merito? Di un sottile leguleio venuto dalla Curia papale? O di qualche giurista della scuola di Rinaldo di Dassel?

Soluzione davvero fine: l’imperatore avrebbe egli creato una sua città, la città dell’imperatore, Cesarea, che sostituisse quella del Papa, Alessandria. L’avrebbe creata anch’esso fra Tanaro e Bormida, vi avrebbe riunito gli uomini dei sette luoghi: Gamondio, Marengo, Bergoglio, Rovoreto,

Solero, Foro, Oviglio e le quaranta famiglie di Quargnento. Di Alessandria più non si doveva parlare, non esisteva più, per Federico non era mai esistita.

La costituzione imperiale del 14 marzo 1183, data dal palazzo imperiale di Norimberga, stabilì le modalità della fondazione della nuova città.

Nel giorno fissato, tutti gli abitanti della città abitata collocata sulla riva del Tanaro, uomini e donne, ne sarebbero usciti e sarebbero rimasti fuori sino a che fosse venuto un nunzio dell’imperatore ad accoglierli, a introdurli nella città e a consegnare questa ad essi in nome dell’imperatore. L’imperatore – avrebbe annunziato il nunzio – fonda questa città dai sette luoghi, Gamondio, Marengo, Bergoglio, Rovoreto, Solero, Foro, Oviglio e le quaranta famiglie di Quargnento, e le assegna il nome di Cesarea.

La situazione di Alessandria era dunque regolata. Scomparso il nome del fondatore, scomparso ogni ricordo dell’assedio del 1174. La situazione di Cesarea poteva essere di modello per tutte le altre città della Società di Lombardia che accettassero quella riconciliazione con l’imperatore che era sottomissione giuridica e adesione implicita all’organizzazione del regno d’Italia progettata ora da Federico.

Francesco Gasparolo

Il palazzo comunale di Bergoglio, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1911

Il palazzo comunale di Bergolio, uno dei punti più curiosi della storia alessandrina a cui nessuno finora, che io sappia, ha dedicato una speciale attenzione (che assai meriterebbe), è quello dell’amministrazione particolare del quartiere di Bergolio. Questo quartiere, intorno a cui F. Graf ha dichiarato, non si sa il perché, essere più facili le notizie di qualsiasi altro quartiere della città, ha invece una storia specialissima, diversa dalla storia degli altri tre. Una storia, che io credo sia più difficile di quella degli altri, sebbene, forse, non di tanta importanza.

In Bergolio si è conservata più che altrove una marcata differenza di regime locale distinta da quella del Comune alessandrino: si intende cioè circa molte parti di diritto amministrativo. Là eravi un palazzo speciale del governo, dirò così, cantonale; palazzo che ebbe molte vicissitudini. Ivi si radunavano gli anziani e i consiglieri del Comune di Bergolio.

Esisteva pure in Bergolio, per donazione fattane dai Guasco, un palatium vetus a cui si riferisce il seguente documento: ” Essendo stato representato come il Palazzo uecchio datto in pagamento alla Città dal Sig. Giulio Guasco et dalli heredi del Sig. Ottauiano Guasco, ha bisogno di reparatione a fine possi seruire, non mancandoli solo che alcune asse, et far acomodar alcuni solari rotti, et retecharlo di presente, poiche acomodato che sia li potrà alogiar qualsiuoglia officiale, che perciò hanno deputato il Sig. Capitano francesco Ghilino di prouisione et il Sig. Gio. Balosto, quali si pregano insieme con unò de Raggionati a uisitar ditto Palazzo, et con maestri da muro per ueder le cose necessarie per ripararlo et saper che spesa ui anderà, che poi fatta del tutto rellatione si prouederà.»

Questo palazzo vecchio, citato pure in altri luoghi e che veniva dato in affitto, pochi anni dopo minacciava rovina. Perciò, essendosi presentato un compratore, la Provvisione ordinò la perizia per poterne far la vendita.

Renato Lanzavecchia

Alessandria dalle origini agli inizi del sec. XX, Omnia Media Edizioni

La nuova città, appena sorta, aveva configurato “una sua propria area giurisdizionale, politica, economica, sociale culturale, ecclesiastica, di forte espansione territoriale, di assoggettamento dei villaggi viciniori alla sua autorità. Consolidò castelli e borghi fortificati per sostenere la sua penetrazione antifeudale e difendere posizioni di particolare importanza strategica; soprattutto le vie commerciali che attraversavano il suo territorio. Strinse patti e convenzioni di reciproca difesa con molte terre limitrofe, accordi temporanei e alleanze: il 13 giugno 1178 fu stipulato l’atto di concordia con il marchese di Monferrato, il 10 novembre 1180 pace con i marchesi Del Bosco che danno “in feudum statum terre et civitatis castrum et villam Ponzani cum tota eius curte, et Marenzana similiter”; la concordia homimum de Frixionaria et Alexandrinorum (4 novembre 1179), Ianuensium et Alexandrinorum (5 marzo 1181, con esecuzione dei dazi come pattuito ab antiquo.) Genova aveva contribuito alla fondazione di Alessandria concedendo 1.000 soldi d’oro; hominum de Cavriata et Alexandrinorum (10 luglio 1183), illorum de Mirbello et Alexandrinorum (20 marzo 1184), hominum de Maxio et Alexandrinorum (26 settembre 1190), illorum de Rivalta et Alexandrinorum (26 settembre 1190), illorum de Rivalta et Alexandrinorum (20 ottobre 1191), de Lelma (21 febbraio 1198), illorum de Urba (26 maggio 1198), marchionum de Occimiano (5 luglio 1198), hominum Quargnenti et Alexandrinorum (23 febbraio 1200), concordia domini Otonis de Carreto (8 marzo 1202), domini Vermi de Ceva (24 aprile 1202), domini Punxii de Pulzono (20 agosto 1202), hominum de Montaldo et Alexandrinorum (9 gennaio 1202), Albensium et Alexandrinorum (3 settembre 1203), Alexandrinorum et Astensium (20 febbraio 1203), de investitura Castri Retorti (16 settembre 1203), Carpenti superioris, minoris (17 settembre 1203, de Casis Novis de Sezaina, de Castri Novi (17 settembre 1203), Castri Sexadii (18 settembre 1203), concordia hominum Terdonesium (30 marzo 1203), investitura Rivaltae (9 dicembre 1217), donatio Roche Vallis Urbarum (25 agosto 1273). E questi sono stati gli interventi di maggior rilievo.

Ancora sul finire del XIII secolo la politica del comune di Alessandria, nel mirare a conquiste e a espansioni, indirizzò anche i suoi sforzi, alternativamente, a due punti: combattere il controllo effettivo imperiale delle autonomie comunali – Alessandria fu alleata di Piacenza contro Parma (1194) e di Milano contro Pavia (1211) – e contro i residui del vecchio mondo feudale, alleata di Genova contro il marchese di Incisa (1188), di Asti contro il marchese Lancia (acquisizione del castello di Castagnole, 1198), convenzione con Mondovì (1236). Certo, fu una politica eccessivamente particolaristica. Le alleanze locali fra comuni limitrofi che si crearono e si spensero furono molte e spesso provocarono soltanto contese fra città vicine per questioni di confine: la vita politica si svolgeva attraverso continui tentativi di nuovi raggruppamenti territoriali. Ogni Comune era un organismo politico del tutto indipendente.

Carlo A-Valle

Storia di Alessandria, Tipografia Falletti, 1855

Famiglie nobili del popolo (che partecipavano al Consiglio e all’Anzianato)

Vespa, Perboni, Granari, Stortiglioni, Aulari, Clari, Varzi, Milani, Basgiazzi, Santi, Pettenari, Ghilini, Ardizzoni, Peragioli, Cacciaguerra, Bottazzi, Frascara, Muzio, Falameri, Pietra, Gambaruti, Beineri, Filiberti, Tacconi, Borghi, Leggieri, Forti, Felizzani, Dellavalle, Cermelli, Da Po, Mazzi, Coppa, Peri, Mantelli, Arnuzzi, Arobba, Bobutti, Panza.

Famiglie nobili del popolo (che partecipavano solo al Consiglio)

Trotti, Lanzavecchia, Malvicini, Merlani, Canefri, Castellani, Baratta, Bagliani, Boidi, Martina, Spandonari, Angelleri, Rossi, Gambarini, Calcamuggi, lnverardi, Inviziati, Delpozzo. Arecchi, Marchelli, Bianchi, Guastavini, Sacchi, Guaschi, Squarzafichi, Colli, Scribani, Nani, Porcelli, Accorneri, Cassagnì, Sardi, Regis.

Famiglie che vennero da Quargnento

i Sacchi – i Cuttica – i Guarachi – i Guasta

Famiglie che vennero da Solero

i Guaschi – gli Angelleri – i Grattarola – i Villavecchia – i Gallia

Famiglie che vennero da Oviglio

i Delpozzo – i Lanzavecchia – i Rossi – i Gorreta

Famiglie che vennero da Gamondio o Castellazzo

i Trotti – i Boidi – i Farra i Picchi – i Canteri – i Lamborizi – i Mussa – i Moccagatta – i Conti – gli Astuti – i Prati – i Milani – i Trucchi – gli Spandonari – i Negri – i Ferrari – i Panizza – i Rivalta. – i Longhi – i Pellizzoni – i Barberi

Famiglie che vennero da Marengo

i Gambarini

Famiglie che vennero da Milano

i Belloni – i Carelli – i Gonfalonieri – i Grassi – i Litta – i Mantelli – i Sacchi – gli Scotti – i Colli – gli Ardizzoni – i Piatti – i Braschi – i Botta – i Bossi – i Ghilini

Famiglie che vennero da Genova

i Bianchi – i Borghi – i Bottazzi – i Ferrari – i Grilli – i Muzii – i Porzelli – gli Squarzafìchi

Mario E. Viora

Consuetudini e Statuti di Alessandria, Rivista di Storia, Arte e Archeologia per le province di Alessandria e Asti, 1969/70

Alessandria, nel corso della sua storia otto volte secolare, conobbe due complessi normativi importanti: le famose Consuetudini del 1179 e gli Statuti. Le Consuetudini rappresentano la prima affermazione normativa autonoma della città da poco nata; qui sta la loro grande importanza.

Il testo originario non ci è pervenuto. Abbiamo però notizia, da un verbale del consiglio della città datato 10 gennaio 1538, che in quell’anno, essendo andato perduto il testo, si provvide a ricostruirlo valendosi di copie che erano in circolazione. Il testo ricostruito nel 1538 fu poi nel 1547 stampato dal Moscheni in appendice alla edizione degli Statuti da lui pubblicata.

Il testo consuetudinario non si presenta come un corpo organico e coerente: si tratta di disposizioni disparate, relative a materie le più diverse che si susseguono senza alcun ordine apparente. In esse si possono ravvisare analogie, talvolta identità con le norme che ci risultano vigenti in altri luoghi del territorio lombardo-tosco. Il che è più che naturale perché Alessandria sorse in territorio lombardo e fu dalle origini legata a Milano pel trattato della Lega.

Non è possibile fare qui un esame approfondito delle Consuetudini e, tuttavia, un cenno sembra indispensabile per poterne trarre alcune indicazioni di carattere generale.

La Cons. I sancisce che le donne possono liberamente testare sui propri beni parafernali. La norma è analoga ad altre del territorio lombardo. Nel caso di successione intestata, nei beni parafernali della donna defunta succedono in primo luogo i discendenti, indi gli ascendenti con i collaterali (fratelli e sorelle germani della donna, prima degli uterini o consanguinei); in mancanza dei predetti il marito superstite.

Nella Cons. II si stabilisce che la moglie, nel caso di morte del marito, può avere per antefatto solo 5 soldi per ogni libbra che avesse portato in dote al marito.

La Cons. III stabilisce che la madre succede al figlio defunto solo quando mancano i fratelli germani o consanguinei del de cuius o i loro figli o lo zio paterno. In presenza di fratelli uterini del de cuius, la madre divide l’eredità con questi in quota pari. Si tratta di disposizioni ispirate al favor della mascolinità, frequenti nel territorio lombardo e anche altrove, comunque certamente antiche.

Nella Cons. V si pongono misure restrittive per quanto concerne i prestiti ai figli di famiglia, ai quali praticamente si nega efficacia.

La Cons. VI, ispirata al favor agnationis, così diffuso in Italia fin da antico tempo, stabilisce che nella successione ab intestato gli agnati prevalgono sui cognati. Lo stesso troviamo nelle Consuetudini di Milano e negli Statuti di Monza.

Lo stesso favore dell’agnazione ispira la Consuetudine VII: la donna dotata (né si parla di congruità della dote) è esclusa dalla successione paterna e fraterna, salvo che il padre o fratello le abbiano fatto un legato.

La Cons. VIII introduce un limite ai legati che il marito può fare alla moglie: non più di 20 solidi. Anche qui norme consimili si ritrovano in altri testi lombardi.

La Cons. IX disciplina il retratto agnatizio, il quale compete al congiunto prossimo della parentela dalla quale provenivano i beni alienati.

La Cons. XII stabilisce che, nel caso di premorienza della moglie, il marito in mancanza di figli lucra l’intera dote mentre, se esistono figli, quelli e non il marito succedono, fermo l’usufrutto paterno. Anche questa è norma molto comune in tutto il territorio lombardo-tosco.

La Cons. XXII contiene l’elenco degli otto luoghi dai quali fu costruita Alessandria: Gamondio, Marengo, Rovereto, Bergoglio, Quargnento, Solero, Foro e Oviglio. In definitiva pare dunque che la maggior parte delle Consuetudini sia da riferirsi a tempi anteriori al 1179. Eccetto due, che nacquero nel sobborgo di Marengo e vennero estese a tutto il territorio, delle altre è pensabile che fossero già precedentemente comuni all’intera giurisdizione alessandrina.

Nel complesso, si ritrovano come principi ispiratori di varie norme quel favor masculinitatis e quel favor agnationis, che sono così diffusi in Italia già nell’età antecedente, sicché rivelano di essere pienamente intonati allo stadio del diritto maturatosi nel secolo XII. Non mancano però anche le «specie» assolutamente locali. Molto interessanti gli spiragli che talune consuetudini aprono sulla società e sulle economie locali di quel tempo.

Gli Statuti ci sono pervenuti nell’edizione a stampa curata dal Moscheni l’anno 1547. Codici manoscritti di essi esistettero certamente fino alla metà del ‘500, come risulta dalla lettera dedicatoria del podestà Curzio, posta a capo della edizione a stampa, e anche da varie citazioni dell’annalista Schiavina morto nel 1616; ma non sono giunti sino a noi e quindi l’unica fonte di cognizione degli Statuti rimane l’edizione del Moscheni.

Stando a indicazioni contenute negli Statuti stessi, la consolidazione e cioè il riordino in unico testo del materiale statutario fu fatta l’anno 1297 a iniziativa degli anziani del popolo, ossia dei reggitori del Comune, e ad opera dei giureconsulti a ciò deputati.

In qualche caso è possibile determinare l’antichità del materiale legislativo poiché parecchi capitoli conservano la data di emissione, mentre altri presentano indicazioni che consentono di fissarne l’età. Per la maggior parte appartengono al secolo XIII; il più antico reca la data del 1200.

È chiaro che non si può qui procedere a una disamina del contenuto degli Statuti. Molto superficialmente si può solo dire che gli Statuti sono divisi in nove libri: il primo libro si riferisce, grosso modo, al diritto pubblico; il secondo libro (comincia a pag. XLIX, anche se non vi è alcuna

indicazione di inizio) si riferisce principalmente al diritto penale; il terzo libro (comincia a pag. CIII) contiene disposizioni di procedura civile; il quarto libro comincia a pag. CXXII ed è intitolato: De rebus et juribus communis inquirendis. Il quinto libro (comincia a pag. CXLVI) si riferisce prevalentemente alla materia ecclesiastica. Il sesto libro (comincia a pag. CLXXIII) tratta materia economica. Il settimo libro (comincia a pag. CLXXXVIII) disciplina oneri pertinenti al Comune. Il libro ottavo (comincia a pagina CCLVI) si riferisce a varie materie, in particolare all’attività del giudice della Ferrazza. L’ultimo libro, il nono, (comincia a pag. CCCIX), si riferisce a materie disparate e contiene anche statuti particolari relativi ai pedaggi, alla irrigazione dei campi, ecc…

La edizione per le stampe, come detto sopra, fu curata dal podestà Francesco Girolamo Curzio che la dedicò al presidente del senato di Milano Giacomo Filippo Sacco il quale era di famiglia alessandrina. I maestri stampatori Moscheni, di origine lombarda, ma nel tempo della stampa già cittadini alessandrini, appartenevano a una famiglia che in seguito divenne feudataria di Bergamasco nell’Alessandrino. Nell’edizione Moscheni precedono gli Statuti, ivi comprese aggiunte fatte da Giovanni Visconti e da Girolamo che gli successe; seguono le consuetudini del 1179 e infine alcuni ordini dei secoli XV e XVI.

E chiudiamo qui con il

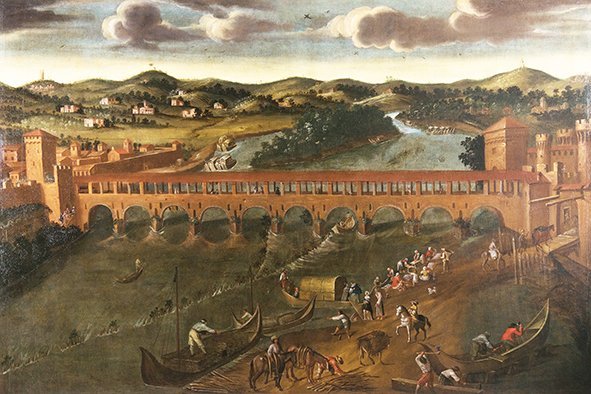

Ponte sul Tanaro del 1453

di Giancarlo Patrucco per la parte che gli compete del libro

Alessandria: 850 anni di storia

Commenta per primo