Chi scrive ritiene indispensabile, come sostenuto dello scienziato Vespignani, costruire l’infrastruttura con cui affrontare la seconda fase dell’epidemia da COVID-19, una piattaforma che sarà in ogni caso utile per affrontare il rischio di prossime ondate pandemiche. Di questo infrastruttura fa parte, anche se non esclusivamente, tutto il delicato capitolo dell’utilizzo dei Big Data per il tracciamento dei contatti, applicati gia con successo in Corea del Sud, con qualche rischio per la privacy, di cui si è molto parlato nelle scorse settimane.

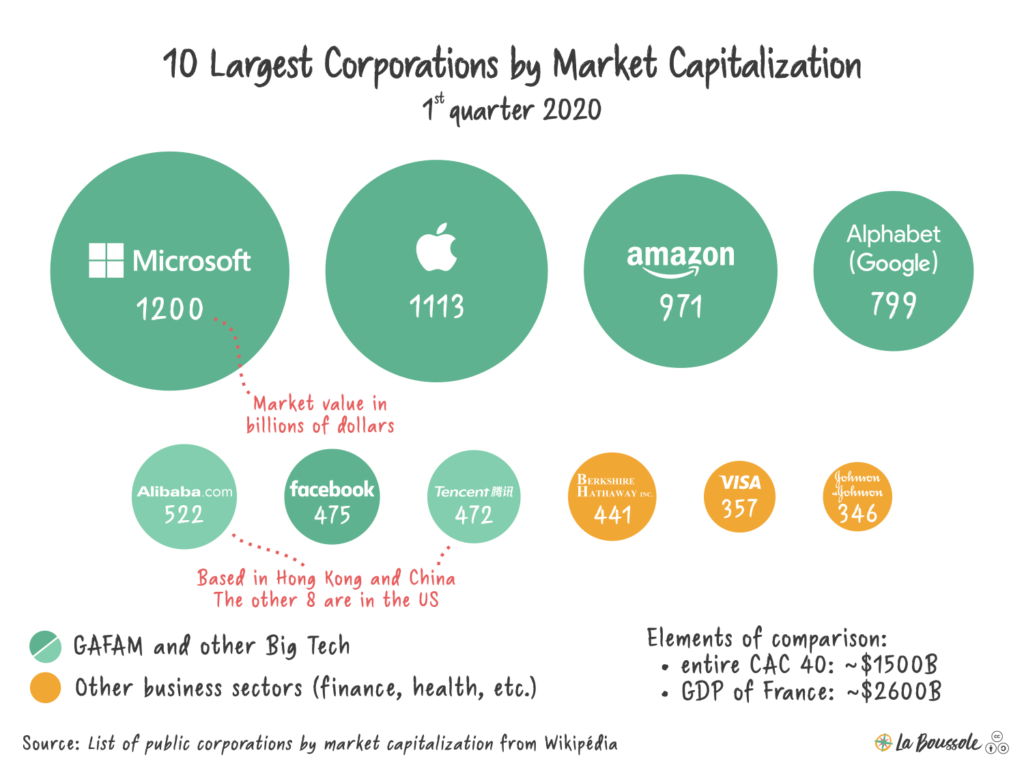

Con riferimento alla puntata di Report di lunedì scorso suscita però un certo stupore il candore delle dichiarazioni del “garante della privacy” Antonello Soro intorno alla, sia pure comunque utile e necessaria, collaborazione con Apple e Google per sviluppare la funzionalità della app di tracciamento “Immuni” (di cui si occupa nello specifico il servizio di Report). È stato evidenziato infatti nel corso della trasmissione il rischio di un modello centralizzato di raccolta dati e, pur essendo la proposta di Apple e Google certamente migliore, in grado apparentemente di fornire più garanzie, non è che ci si può accontentare di una collaborazione passiva e ossequiosa con i due giganti del Big Tech. Si tratta infatti di due multinazionali con sede negli Stati Uniti che sono di fatto due monopolisti assoluti del settore tecnologico e che traggono dalla massiva raccolta dei dati dai nostri dispositivi (smartphone e pc) un enorme potere sia economico-finanziario sia di potenziale distorsione del processo democratico. Per quanto siano aziende di riconosciuto successo, e siano da esse adottate le politiche internazionali sulla privacy, è l’esistenza stessa di queste enormi concentrazioni di capitali e di dati che pone dei problemi.

Quindi suscita, ribadiamolo, un certo stupore che il garante della privacy si accontenti del buon nome e della “reputazione” (come da lui affermato) di queste due società senza però porsi ulteriori dilemmi. Negli Stati Uniti è infatti ben presente il rischio della concentrazione di potere economico-finanziario di questi monopolisti del settore digitale. Essi dispongono già oggi di una montagna di dati su ciascuno di noi, basta possedere uno smartphone Android o un iPhone o un account Google sul nostro pc, un abbonamento a iTunes, per cedere a queste società una gigantesca mole di dati personali che sono stoccati già ora su dei server residenti all’estero o comunque sotto il controllo di multinazionali estere. Tu non ricordi di essere stato in tal giorno nel tal ristorante, né che percorso hai fatto per arrivarci, ma Google – “Occhio nel cielo” che tutto sa e tutto osserva – lo sa, ha tenuto il diario dei tuoi spostamenti (e oggi è obbligato a mandarti un file riepilogativo a fine anno, ma ciò non toglie che questi dati siano in suo possesso e nessuno può essere veramente certo che siano del tutto cancellati dietro nostra legittima richiesta).

Che non venga in mente al “garante della privacy” né tantomeno al Parlamento di convocare in audizione i rappresentanti italiani di queste società per avviare un confronto sui dati in loro possesso inerenti i cittadini italiani, che si fidino delle loro pacche sulle spalle, è francamente stupefacente. Non dimentichiamo che in quanto privati il loro obiettivo è il guadagno e non il bene collettivo. Il Congresso americano infatti non ha mancato in più occasioni di convocare in audizione i rappresentanti del Big Tech, e torchiandoli senza tanti complimenti sulla protezione dei dati personali, sulle loro ingenti attività finanziarie, sulle scarse tasse pagate a fronte di guadagni immensi e sul rischio di concentrazione di potere.

Recente è il caso della convocazione al Congresso del fondatore di Facebook Mark Zuckerberg fatto a pezzi dai deputati senza tanti complimenti sul progetto di Libra e sullo scandalo di Cambridge Analytica. Da cosa nasce la indebita deferenza delle autorità italiane ed europee verso i giganti del settore? Semplice provincialismo, o c’è qualcos’altro di non chiaro? Ci si preoccupa (giustamente) per la trasparenza nell’utilizzo dei dati della app “Immuni” che ancora non esiste mentre nulla si fa per affrontare il problema dell’enorme mole di dati che sono già in possesso di queste grandi società, dati che risiedono su dei server posti fuori dalla nostra giurisdizione e che possono essere utilizzati per condizionare le nostre libertà fondamentali, distorcere il mercato, l’esito di elezioni democratiche, il pluralismo dell’informazione. Ma che possono anche essere utilizzati a fin di bene e di conoscenza, di prevenzione sanitaria e dei grandi rischi naturali, purché siano riportati sotto dominio pubblico e posti sotto controllo democratico: processo non semplice, ma da avviare.

Nessuno discute la “reputazione” di queste società che hanno per molti aspetti migliorato le nostre attività quotidiane ma non ci si può fermare a questo livello di perbenismo o provincialismo tecnologico che si inchina alle icone del Big Tech come di fronte a San Gennaro: occorre affrontare il problema di riportare sotto controllo pubblico questa immensa mole di dati, in un ottica di servizio pubblico e non di mercato, dati che fondamentalmente ci appartengono anche se li abbiamo incautamente ceduti installando con leggerezza qualche app sul telefonino. Un problema a cui Apple, Google, Microsoft, Amazon, Facebook e altri esponenti del Big Tech non possono sottrarsi, anche se la nostra classe politica abituata a discutere del nulla non ha intenzione di occuparsene.

Il fatto che alcuni dei servizi offerti da queste società siano eccellenti miglioramenti delle nostre infrastrutture digitali non può fare dimenticare che su queste posizioni monopolistiche i giganti dell’economia digitale (Apple, Google, Microsoft, Facebook, Amazon…) costruiscono il loro immenso potere e sembra che in Italia, e più in generale in Europa dove ci si diverte a stendere discutibili direttive sulla privacy, più interessate a tutelare il potere delle grandi corporation e dei grandi gruppi editoriali che non le libertà fondamentali dei cittadini, e pure atte a complicare l’esistenza invece di semplificarla come ci si attende dal digitale, non esista nemmeno un liberale (mentre invece siamo pieni di ferventi neoliberisti) preoccupato dall’espansione incontrollata del potere delle grandi corporation e non si voglia affrontare il problema della concentrazione monopolistica dei poteri, ormai operante su scala globale.

Anzi, a dimostrazione della loro ignavia, la classe politica e le sedicenti autorità di controllo, hanno lasciato senza fiatare costituire un inquietante monopolio editoriale come quello del gruppo Exor-Gedi sulla stampa italiana, che mette ancora più a rischio il già traballante pluralismo dell’informazione nel nostro paese.

Filippo Boatti

Commenta per primo