Molti lettori hanno conosciuto la tragica vicenda del valente architetto Simone Baronino, della cui morte non si scoprirono né mandanti, né esecutori.

Egli era uno dei tanti casalesi (casalaschi come si diceva allora) o monferrini in generale, che giungevano nella città eterna, attirati dalle possibilità di guadagno e di carriera che davano papi, cardinali e grandi casate nobiliari.

Che fossero artisti, tecnici o semplici fornaciai erano apprezzati per le loro capacità, la loro operosità e onestà.

Bernardino Valperga però non era casalasco e di cognome faceva Tosi. Era originario di Scandeluzza ed era stato adottato da Girolamo Valperga, lui sì casalasco, amico e socio del ben più noto Baronino.

Il Valperga, privo di prole, nel suo testamento del 30 luglio 1584 lasciava erede universale il Tosi a patto che ne assumesse il cognome. E così fu.

Bernardino era stato al seguito del padre adottivo fin dal suo arrivo a Roma, aveva lavorato con lui, apprendendone i le conoscenze.

Dopo la morte di quello continuò da solo, o associato ad altri, l’attività di misuratore, lavorando specialmente per l’amministrazione pontificia. Addirittura il papa Paolo V (1605-1621) gli riconfermò l’incarico vita “natural durante”.

L’attività di misuratore consisteva nel controllare l’esecuzione di un lavoro (edilizio, pittorico o scultoreo) e quindi valutare se la spesa del committente corrispondeva al prezzo chiesto dall’esecutore. Non era un lavoro facile e neppure esente da inimicizie, ma sicuramente Bernardino lo svolgeva con perizia ed onestà.

Un paio di esempi: nel 1606, rivide le stime di pitture (già effettuate da Giovanni Baglione e Gerolamo Massei), eseguite nel palazzo Apostolico da Ranucci, Semprevivo e Pasquale Cati.

Nel 1609, stimò i lavori di scalpello eseguiti in Vaticano dal marmoraio Stefano Longo. Nell’anno successivo, sempre negli stessi palazzi, valutò lavori in muratura.

L’incaricò però più importante e gravoso che ebbe dal papa Clemente VIII (1592-1605) fu quello di riparare i danni causati a Roma da quella che fu la peggiore alluvione della sua storia.

Nel Natale del 1598, il Tevere, ingrossato dai suoi affluenti, straripò inondando praticamente tutta la città (si poteva attraversare in barca): a Ripetta la piena giunse quasi a 20 metri e le colonne del Pantheon furono sommerse fino a sei metri. Fu allora che il Ponte Rotto divenne per sempre inutilizzabile. Si parlò di un numero di morti oscillante fra i 1400 e 3000.

Ritiratesi le acque bisognava ripulire le strade, gli interni delle case, riparare gli edifici danneggiati. Era necessario fare presto, perché oltre ai morti per annegamento sarebbero seguiti quelli per pestilenza e carestia. E Bernardino ottemperò al proprio compito, e anche per questo ricevette la riconoscenza dei pontefici.

La sua vita non fu però costellata solo da successi e soddisfazioni. Già due anni prima affrontò un momento veramente drammatico.

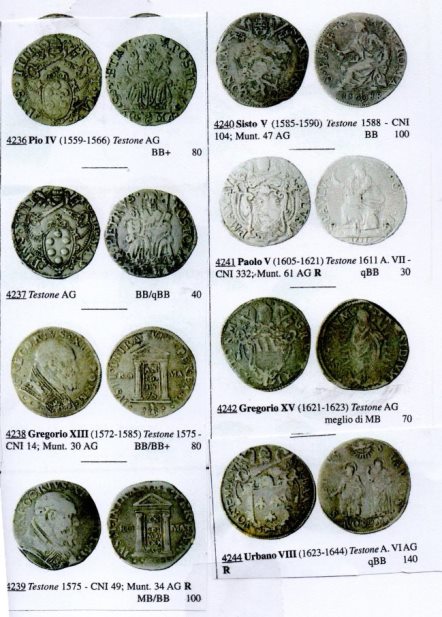

Ad Agosto del 1596, Bernardino viene arrestato e tradotto alle carceri Savelli (le stesse dove fu reclusa anche Beatrice Cenci), nell’attuale via del Monserrato, con l’accusa di aver battuto e spacciato moneta falsa

Ad Agosto del 1596, Bernardino viene arrestato e tradotto alle carceri Savelli (le stesse dove fu reclusa anche Beatrice Cenci), nell’attuale via del Monserrato, con l’accusa di aver battuto e spacciato moneta falsa

Cosa era accaduto? Un tal Antonio Cenni, casalese anche lui, di 18 anni, servitore, licenziato da Valperga (non si conosce la ragione) ed assunto dallo scultore e incisore Taddeo Landini, alla morte di quest’ultimo, cominciò a girovagare per le terre pontificie e a spendere con una certa prodigalità.

A Loreto fu arrestato per spaccio di testoni falsi e lì accusò l’architetto casalese di averlo rifornito di tali monete.

Condotto a Roma, confermò quanto confessato a Loreto, causando l’imprigionamento del Valperga.

Alla notizia dell’arresto ci fu stupore ma anche un grande afflusso di testimoni pronti a scagionare il malcapitato architetto.

Fra tutte citiamo la testimonianza dell’architetto Giovanni Fontana, che dichiarò di essere stato a casa del Valperga e di non aver assolutamente notato la presenza di un buco murato nella parete, come aveva confessato Cenni, facendo intendere che fosse il luogo dove erano custoditi i falsi testoni.

Fontana aggiunse inoltre di considerare il suo collega un uomo dabbene, benestante e incapace di fabbricare moneta falsa. Conosceva anche Landini e la sua bravura come incisore di medaglie.

Altri testimoni confermarono quest’ultima informazione e tutti concordarono nel ritenere l’architetto Valperga religioso, morigerato e benestante: guadagnava da 500 a 600 scudi annui, possedeva 3000 scudi di capitale, ereditati da Girolamo Valperga e dote della moglie, due case, una vigna, 25 luoghi del monte (titoli di credito) servitori e aiutanti di bottega. Non aveva certo bisogno di coniare moneta falsa per vivere.

Intanto Cenni, che lo storico Bertolotti (autore di” Artisti subalpini in Roma nei secoli XV, XVI, XVII”) definisce “farabutto”, cambiò versione e confessò di aver ricevuto i testoni da Landini, ormai defunto e quindi impossibilitato a difendersi. Venne di nuovo torturato e tornò alla prima versione.

Il povero Bernardino venne torturato, ma non ammise alcunché. A novembre del 1596, accertata la sua non colpevolezza, venne scarcerato su cauzione, ottenendo prima la libertà provvisoria e poi quella definitiva, con il riconoscimento della sua innocenza.

Il Cenni, apprese dal Landini alcune pratiche di fusione, aveva agito in maniera spregiudicata, cercando di scaricare poi le proprie colpe su un innocente, sicuramente per vendicarsi del proprio licenziamento.

Prima del 1606, il nostro architetto perde la prima moglie, che gli ha dato due figli, si risposa, ma le cose sembrano no andare per il loro verso tanto che nel gennaio del 1604 deposita presso un giudice, come pegno, una serie di oggetti di argento.

E arriviamo al 25 febbraio 1606. In quel giorno Bernardino Valperga si trova coinvolto in una sassaiola fra due bande di giovinastri romani, Montigiani e Trasteverini, che si contendono il territorio.

Viene ferito gravemente alla testa, tanto che il notaio dei malefizi deve recarsi a casa per interrogarlo, trovandolo malconcio e con la testa rotta.

Non si trattava di un semplice scontro fra due bande, ma la manifestazione di un grave problema, quello della gioventù sbandata, che viveva di espedienti e facilmente veniva assoldata per delitti comuni o politici o per creare caos in città.

Questo problema era stato denunciato al papa già nel 1601, si parlava di centinaia di giovani che si affrontavano in campo Vaccino, ferendosi, facendo prigionieri, riscattati con denaro estorto o rubato, spesso poi speso all’osteria o giocato, senza un intervento delle autorità, che sembravano sottovalutare il fenomeno.

I giovani sbandati erano un grave fenomeno di quel tempo, dominato da pestilenze, guerre, carestie e catastrofi naturali. Tutto questo distruggeva non solo nuclei familiari, ma interi rapporti parentali, lasciando in mezzo alla strada migliaia di bambini in balia di ogni male.

Ci sono denunce di mercanti di diverse città d’Italia che devono ricorrere alla violenza contro bimbi e adolescenti per allontanarli dai loro negozi o dai banchi per timore di furti o aggressioni. Ma ciò non impedisce zuffe e ferimenti da ambo le parti.

Le registrazioni dei catasti poi evidenziano nuclei familiari in cui il capo famiglia a volte ha 16 anni e deve badare ad un nucleo in cui il più piccolo ha solo 18 mesi. Non ci sono interventi pubblici specifici, merito di figure come san Filippo Neri aver cercato di porre un argine, raccogliendo attorno a sé bimbi e giovani senza dimora e sostentamento, cercando di avviarli sulla strada dell’onestà e del reinserimento sociale.

Ma torniamo a Bernardino, colpito da uno o più sassi e quindi gravemente ferito.

Col tempo si riprese e tornò alle proprie attività, stimato come sempre. Ma qualcosa era accaduto. Non c’è certezza che si fosse ripreso appieno dal grave colpo ricevuto, né si disponeva allora di strumenti tali da comprendere quali lesioni permanenti lasciassero certe gravi ferite alla testa.

Si può ipotizzare che il Nostro avesse perso lucidità, e non solo per la vecchiaia, certo è che dal 1609 il poveretto ricevette più di una denuncia per truffa, ed è strano se si pensa alla stima che continuava a godere come misuratore.

Ripetutamente il genovese Domenico Zorla querela il Valperga di falsità e truffa. La prima volta nel 1609 per l’annullamento di alcuni atti comprovanti un suo versamento di 2000 scudi fatto al secondo. Un’altra nel 1614, per un debito di 700 scudi nei confronti del casalese saldato con 404 barili di vino, che però non sarebbero mai stati consegnati. Il fatto aveva avuto come conseguenza l’arresto e la condanna per debiti del querelante.

E’ una vicenda controversa se si pensa che i due erano in affari nel campo della produzione di vino fin dal 1602.

In entrambe le occasioni il giudice dà ragione al querelato. Sempre nel 1614 Valperga perde un’altra causa, in appello, ancora per denaro, questa volta contro un cero Grisostomo di Onofrio.

Nel 1620 ancora in tribunale, contro Olimpia Paganelli, che cita Bernardino per aver alterato alcuni conti. In questa occasione il Senatore di Roma dà ragione al nostro.

Solo coincidenze? Solo conseguenze di un’attività intensa? Oppure questi momenti furono il frutto di astuzia e invidia? A distanza di tempo non è facile dare una risposta C’è però da dire che queste vicende, e sembra anche il secondo matrimonio, causarono parecchi problemi a Bernardino tanto da indebolirlo e impoverirlo, come dimostra un provvedimento preso a suo favore contro eventuali creditori da parte del cardinale camerlengo il 21 marzo 1621.

E’ l’ultimo documento che lo riguarda: emerge l’immagine di un uomo di 70 anni, ormai esausto e in condizioni economiche così precarie da dichiarare di sopravvivere solo grazie al suo lavoro.

Egidio Lapenta

Commenta per primo