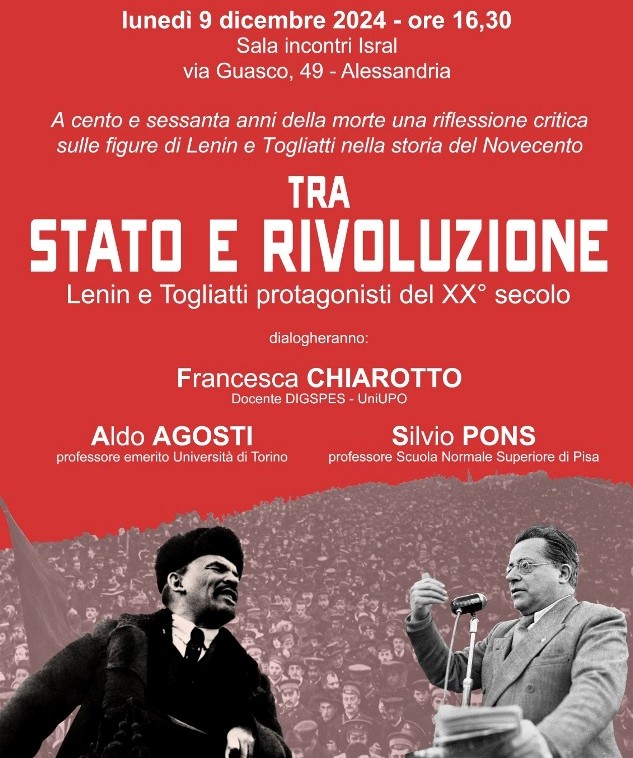

Il 9 dicembre scorso si è svolto nella sede dell’Isral, in via dei Guasco ad Alessandria, un dibattito incentrato su due figure fondamentali del comunismo novecentesco; Lenin e Palmiro Togliatti, corrispettivamente ricordati per il centenario dalla morte il primo e per la ricorrenza del sessantesimo dalla scomparsa a Yalta il secondo. Il dibattito è stato promosso e organizzato dall’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea – Isral con la collaborazione della Fondazione Luigi Longo, e introdotto e moderato dall’ottima professoressa Francesca Chiarotto. Ospiti d’onore i professori Silvio Pons e Aldo Agosti, importanti studiosi del fenomeno comunista, e che non hanno bisogno di presentazione essendo noti nel panorama editoriale italiano e non solo. Silvio Pons, sollecitato dalle domande della moderatrice, ha tracciato la complessità della figura di Lenin, sospesa fra tensione utopica volta al superamento delle strutture statuali classiche a favore del consiliarismo e dei Soviet, e la necessità di strutturare la rivoluzione attorno alla solidità del partito e rinviando nel tempo la rivoluzione mondiale e il passaggio dal socialismo alla ‘società comunista’. Anche Aldo Agosti ha sottolineato come nella prima fase, immediatamente dopo l’ottobre 17’, la ricezione in Italia, e in special modo nel gruppo ‘dell’Ordine Nuovo’, dell’evento rivoluzionario, è teso ad esaltare l’elemento dei consigli. Per consigli allora, si intendevano i consigli di fabbrica e dei contadini, tendenti e ispirati alla democrazia diretta, come struttura fondamentale per costruire lo stato nuovo, prodotto originale del rivolgimento politico russo. Certamente, ricorda Agosti, i consigli teorizzati a Torino e in Europa, negli esperimenti rivoluzionari presto soffocati, in Baviera e in Ungheria con Bela Khun, non erano del tutto simili a ciò che saranno i Soviet in Russia. Tuttavia, tutta la prima fase dello spirito rivoluzionario bolscevico è incentrato sulla esaltazione della democrazia consigliare e sulla speranza che la rivoluzione mondiale scoppiasse nel mondo, e si diffondesse primariamente in Europa, a partire dalla Germania. Ma dagli eventi dell’agosto 1920, ( la Armata Rossa viene fermata alle porte di Varsavia), e dalla sconfitta del tentativo rivoluzionario in Germania nel 23’, le prospettive del movimento rivoluzionario cambiano drasticamente e definitivamente. Si afferma un modello rivoluzionario incentrato sul partito di avanguardie rivoluzionarie, di stampo giacobino, determinando nel mondo comunista la primazia del partito sulla autonomia delle masse, e la rivoluzione mondiale è rinviata in là nel tempo, subordinata nell’immediato alla difesa prioritaria del paese del socialismo, ovvero l’URSS.

Il 9 dicembre scorso si è svolto nella sede dell’Isral, in via dei Guasco ad Alessandria, un dibattito incentrato su due figure fondamentali del comunismo novecentesco; Lenin e Palmiro Togliatti, corrispettivamente ricordati per il centenario dalla morte il primo e per la ricorrenza del sessantesimo dalla scomparsa a Yalta il secondo. Il dibattito è stato promosso e organizzato dall’Istituto per la storia della resistenza e della società contemporanea – Isral con la collaborazione della Fondazione Luigi Longo, e introdotto e moderato dall’ottima professoressa Francesca Chiarotto. Ospiti d’onore i professori Silvio Pons e Aldo Agosti, importanti studiosi del fenomeno comunista, e che non hanno bisogno di presentazione essendo noti nel panorama editoriale italiano e non solo. Silvio Pons, sollecitato dalle domande della moderatrice, ha tracciato la complessità della figura di Lenin, sospesa fra tensione utopica volta al superamento delle strutture statuali classiche a favore del consiliarismo e dei Soviet, e la necessità di strutturare la rivoluzione attorno alla solidità del partito e rinviando nel tempo la rivoluzione mondiale e il passaggio dal socialismo alla ‘società comunista’. Anche Aldo Agosti ha sottolineato come nella prima fase, immediatamente dopo l’ottobre 17’, la ricezione in Italia, e in special modo nel gruppo ‘dell’Ordine Nuovo’, dell’evento rivoluzionario, è teso ad esaltare l’elemento dei consigli. Per consigli allora, si intendevano i consigli di fabbrica e dei contadini, tendenti e ispirati alla democrazia diretta, come struttura fondamentale per costruire lo stato nuovo, prodotto originale del rivolgimento politico russo. Certamente, ricorda Agosti, i consigli teorizzati a Torino e in Europa, negli esperimenti rivoluzionari presto soffocati, in Baviera e in Ungheria con Bela Khun, non erano del tutto simili a ciò che saranno i Soviet in Russia. Tuttavia, tutta la prima fase dello spirito rivoluzionario bolscevico è incentrato sulla esaltazione della democrazia consigliare e sulla speranza che la rivoluzione mondiale scoppiasse nel mondo, e si diffondesse primariamente in Europa, a partire dalla Germania. Ma dagli eventi dell’agosto 1920, ( la Armata Rossa viene fermata alle porte di Varsavia), e dalla sconfitta del tentativo rivoluzionario in Germania nel 23’, le prospettive del movimento rivoluzionario cambiano drasticamente e definitivamente. Si afferma un modello rivoluzionario incentrato sul partito di avanguardie rivoluzionarie, di stampo giacobino, determinando nel mondo comunista la primazia del partito sulla autonomia delle masse, e la rivoluzione mondiale è rinviata in là nel tempo, subordinata nell’immediato alla difesa prioritaria del paese del socialismo, ovvero l’URSS.

E’ qui che Agosti aggiunge un dato fondamentale che unisce le figure di Togliatti e Lenin, pur nella diversa formazione dei due personaggi politici. Ovvero il dato che entrambi ritengono centrale il ruolo del partito come demiurgo del processo rivoluzionario, ( sopratutto Lenin), oppure il partito come fattore principale della educazione delle masse alla democrazia e alla politica, ( qui Togliatti). Pons giustamente sottolinea, tuttavia, le differenze interne nella formazione del comunismo italiano, e individua come, nel gruppo ordinovista, pur essendoci anagraficamente fra questi differenze di pochi anni, Gramsci si forma entrando in contatto diretto con Lenin alla fine del 22’, mentre Togliatti non incontrerà mai il grande capo rivoluzionario, ma avrà i contatti primi con i vertici sovietici agli inizi del 26’, partecipando a riunioni con la presenza di Stalin. Fu una differenza alla fine decisiva per spiegare molti sviluppi politici successivi.

Tornando ad analizzare la figura di Togliatti e le sue differenze dal leninismo, Aldo Agosti rileva le innovazioni del ‘migliore’ sul tema del partito, visto che il ‘partito nuovo’, che egli lancia dopo la ‘svolta di Salerno’, non è un partito leninista progettato per la rivoluzione, ma semmai è il partito che deve percorrere le strade interne allo stato liberale democratico per rinforzare le sue strutture sociali al fine di dare realizzazione concreta alle teorizzazioni della così detta ‘Democrazia progressiva’. Domanda cruciale a questo punto è un bilancio sulla esperienza dei due leader comunisti e sulla loro eredità. Su ciò che resta della eredità di Lenin, Pons sottolinea la linea politica intrapresa con la NEP, che sarà poi richiamata nei ‘Quaderni’ da Gramsci, e ispirerà una linea critica rispetto alla evoluzione sovietica che caratterizzerà il pensatore sardo. Per il resto la linea di Lenin viene presto archiviata, e anche il leninismo, dogmatica creata dopo la morte del leader rivoluzionario, non lascia segni evidenti nel mondo di oggi. Su questo si può fare eccezione per il rivolgimento dei paesi un tempo colonie degli imperi occidentali, che hanno tratto forza dalla rivoluzione dell’ Ottobre e che sono odierni protagonisti dello sviluppo mondiale; e se, altrimenti, si fa eccezione per il rapporto partito unico – stato, che nel più grande paese oggi concorrente sul terreno della egemonia mondiale rispetto agli Usa, ovvero la Cina, è ancora caratteristica attuale.

Agosti affronta il tema dell’eredità lasciata da Togliatti, e intravede questa sopratutto nel concetto di democrazia inscritto nel patto costituente, architrave di un disegno di civiltà politica avanzata socialmente, pur senza non cedere, aggiunge Agosti, a nessuna forma di feticismo rispetto al testo costituzionale del 48’. Attraverso lo sforzo politico di tenere il PCI sul terreno politico nazionale, forzando o tenendo aperte prospettive nuove di sviluppo politico, che la glaciazione della ‘Guerra fredda’ avevano imbrigliato dentro un quadro inamovibile e fisso, Togliatti ha spinto il suo partito ad essere un protagonista della vita politica italiana, pur in un quadro di democrazia bloccata. Questo sforzo continuo di salvaguardare malgrado tutto, il patto costituente, ha certamente consentito di rendere più forte lo spirito e il consenso fra le masse della democrazia nata dalla resistenza. Questo è un merito storico di non poco conto.

Sia Togliatti che Lenin sono accomunati per aver scritto, poco prima di morire, un testamento politico, pur se nel caso di Togliatti si parlò di ‘memoriale’. Entrambi rivolsero critiche alla situazione sovietica e a come evolveva la costruzione del socialismo in un paese solo. Ma nel primo caso, Agosti osserva come Togliatti non abbia avuto coscienza di prevedere l’implosione dell’Unione Sovietica, e che, tuttavia, avvertì le crescenti difficoltà del ‘sistema’, si accorse del peso ormai inaccettabile delle limitazioni alla libertà e al pluralismo che limitavano l’influenza nel mondo dell’esperimento russo. In sostanza, nel 64’, Togliatti pare dubitare della capacità dell’URSS di vincere la sfida egemonica con il sistema capitalista anglosassone.

Silvio Pons ricorda l’uso spregiudicato che si fece all’interno del partito bolscevico russo del testamento di Lenin, per non parlare degli ultimi suoi scritti. Sottolinea, dunque, quanto quei testi abbiano probabilmente influenzato Gramsci all’altezza della redazione della famosa lettera dell’ottobre 26’, indirizzata al Comitato Centrale del PCUS , nel quale la critica al ‘Socialismo in un paese solo’ si fonde con la difesa del patto sociale instaurato con la NEP, che Gramsci stesso vedeva posto in questione dalle fratture insanabili nel partito russo. Per Gramsci la NEP era fondamentale per dare respiro e credibilità alla marcia verso il socialismo; si trattava di un accordo sociale che teneva unite le componenti popolari nello sforzo verso la costruzione della nuova società.

A parere di chi scrive il dibattito di lunedì scorso, tenutosi con sentita e attenta partecipazione, consente di intravedere in controluce un bilancio dell’esperienza comunista, scevra da conformistiche e frettolose condanne. Un bilancio, aggiungiamo, che nel segnalare eredità ancora importanti nella nostra storia, ( la costituzione del 48’), e in quella internazionale, ( il processo di decolonizzazione e l’emergere di nuove forze statuali fuori dall’Occidente), sa denunciare i limiti delle culture comuniste della terza internazionale. Non sarebbe inutile ritornavi sopra in altre occasioni di dibattito e approfondimento.

Alessandria 11-12-2024 Filippo Orlando.

Commenta per primo