Anche quest’anno il Rapporto “MobilitAria 2024”, realizzato da Kyoto Club e dell’Istituto sull’Inquinamento Atmosferico del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR-IIA), analizza i dati della mobilità e della qualità dell’aria al 2023 nelle 14 città metropolitane italiane. Il Rapporto è stato presentato oggi (21 maggio 2024) a Roma presso la Sala Auditorium delle Ferrovie dello Stato Italiane. (1)

Nel 2023 l’andamento della mobilità nelle nostre città è progressivamente tornato alla situazione precedente alla pandemia Covid-19. Onestamente non si ratta si un dato confortante perché è come se la “pandemia” non ci fosse stato e tutto – inesorabilmente – sarebbe dovuto tornare al tran tran di prima. Stesso ingombro delle carreggiate, stessi ingorghi (o peggio) nelle autostrade, stessi problemi nei grandi e medi centri urbani per quanto riguardo tasso di inquinamento , difficoltà di parcheggio, aumento del tasso di nervosismo ecc.

Da segnalare che la mobilità urbana è ripresa, anche se il trasporto pubblico in alcune realtà registra difficoltà a riprendersi, anzi è incredibilmente sotto pressione, sia per l’aumento oggettivo dei prezzi, sia per un peggioramento complessivo dei servizi. In sostanza “chi ha l’auto sopravvive…ci non ce l’ha…si arrangia”. Infatti l’auto è rimasta protagonista degli spostamenti urbani e va segnalato che, addirittura, il tasso di motorizzazione – che è il più elevato d’Europa – ha continuato ad aumentare in Italia nelle principali città italiane.

Questo contesto di transizione costituisce un elemento di preoccupazione, perché ai necessari obiettivi per ridurre inquinamento, congestione ed incidentalità e mortalità sulle strade, diventano sempre più urgenti azioni che permettano di raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione. Tra questi: l’adozione di zone a basse emissioni, per ridurre la circolazione di veicoli inquinanti ed abbattere l’inquinamento atmosferico, o l’introduzione delle Città 30 al fine di tutelare la sicurezza stradale di pedoni e ciclisti, sulla falsariga della decisione Comune di Bologna. Ma le abittudini, specie quelle negative, sono dure a morire e, in pratica , si sono persi altri cinque anni in “non” politiche di semplificazione, fluidificazione e normalizzazione dei flussi. Tenendo conto che il pulviscolo del particolato da 2.5 fino a 10 ppm non perdona. Ma sembra che ai cittadini italiani questo conti assai poco.

Da una parte si auspica che il Senato della Repubblica modifichi e corregga la nuova Riforma del Codice della Strada già approvato dalla Camera dei Deputati, dall’altra ci si deve difendere da un qualunquismo imperante, al limite del fatalismo , che è difficile contrastare.

Riguarda al “nuovo codice della strada” ci troviamo di fronte ad una misura che non solo non agisce sulle cause delle stragi che avvengono ogni giorno sulle nostre strade, ma che strizza l’occhio a chi non rispetta le regole e rende più vulnerabile chi merita di essere tutelato, come pedoni e ciclisti.

MobilitAria 2024 affronta questi temi in modo dettagliato grazie a: un’analisi e alle proposte di Kyoto Club e CNR-IIA per la mobilità sostenibile e la decarbonizzazione verso città a zero emissioni, un’analisi delle misure nazionali per finanziare interventi a favore della mobilità sostenibile previsti dal PNRR, dal PNC e dalle leggi di bilancio: uno sguardo alla futura Direttiva europea sulla qualità dell’aria e su come la sua applicazione impatterà sulle grandi città italiane.

Come per le passate edizioni, nello studio si analizza la qualità dell’aria nelle 14 grandi città italiane nell’anno 2023. Nel 2023, nessuna delle città metropolitane d’Italia ha assistito ad una crescita dei valori di Biossido di Azoto (N02), inquinante prevalentemente subordinato al traffico veicolare. Per le città di Roma, Torino, Milano, Genova, Bari, Bologna, Cagliari, Napoli si è registrato un decremento delle concentrazioni del particolato PM10, mentre per Messina, Palermo e Firenze il 2023 è stato un anno in modesta risalita. Dati importanti ma che, crediamo, vengano a breve interamente recuperati (e asuperati) in mancanza di politiche adeguate.

Per quanto riguarda le concentrazioni di particolato PM2,5 in ognuna delle città analizzate avviene una diminuzione della concentrazione.

Nel presente report di MobilitAria 2024, viene proposta per la prima volta una stima dell’impatto sanitario ed economico dell’inquinamento dell’aria per le 14 città metropolitane in esame. La stima delle morti premature evitabili per l’anno 2021 mostra variazioni significative tra le diverse città metropolitane: in generale gli effetti maggiori caratterizzano le città del Centro-Nord (Roma, Milano Torino), mentre effetti minori si osservano per le città del Sud e delle Isole (Bari, Catania, Messina, Reggio Calabria, Cagliari).

L’impatto sanitario ha un’importante ricaduta economica e questo lo sappiamo bene, …e lo sanno anche coloro i quali – tranquillamente – continuano a comportarsi come al tempo delle prime 127 Fiat.

Nonostante le variazioni tra le diverse città metropolitane italiane, le stime indicano che le decisioni politiche mirate a ridurre il rischio di mortalità derivante dall’elevata esposizione all’inquinamento atmosferico potrebbero portare a benefici significativi in termini economici per l’intera popolazione italiana. Cioè, di fatto, un calmiere di costi ospedalieri complessivi e, soprattutto, di ricoveri e occupazione letti.

Uno degli strumenti più diffusi per abbattere le emissioni e migliorare la qualità dell’aria nelle aree urbane sono le low-emission zones (LEZ), in italiano zone a basse emissioni: una serie di normative di restrizione del traffico veicolare che le città possono adottare per vietare la circolazione dei veicoli più inquinanti. Come dimostra il caso virtuoso, citato nel rapporto, di Area B, una zona a basse emissioni adottata dal Comune di Milano nel 2019, i vantaggi derivanti dall’introduzione delle LEZ sono diversi: riduzione del traffico veicolare a gasolio, crescita di 6 punti percentuali degli accessi effettuati da veicoli elettrici o con alimentazione ibrida-elettrica e riduzione delle concentrazioni di NOx. Come mostrano le statistiche, Area B ha evitato circa 150 [ton/anno] di NOx da traffico.

L’importanza del livello europeo

Anche l’Unione europea si sta attrezzando per accelerare la transizione ecologica dei nostri centri urbani. Il 20 febbraio 2024 il Parlamento e il Consiglio dell’Unione europea hanno raggiunto un accordo politico provvisorio sulla proposta per una nuova direttiva sulla qualità dell’aria, che contribuirà al raggiungimento di un ambiente privo di sostanze tossiche entro il 2050. Il testo su cui è stato raggiunto l’accordo dovrà essere approvato formalmente dalle due istituzioni, e quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea. A riguardo la grande novità è che la normativa potrà entrare in vigore già a partire dalla fine di quest’anno, questo significherà che entro due anni gli Stati dovranno recepire le nuove norme nel diritto nazionale ed entro il 2030 raggiungere gli obiettivi della nuova normativa. Abbiamo usato il “grassetto” perché la “novità” è di quelle che fanno rizzare i capelli e che, immancabilmente rischiano di provocare – do po un certo lasso di tempo – una alzata di spalle. Semplice: si tratterebbe di avere più “intralci” nelle città medie e grandi , con percorsi protetti e facilitati per autobus elettrici o ibridi, a basso prezzo e con frequenza per lo meno “ogni dieci minuti”. Si tratterebbe, ancora, di mantenere sempre e costantamente sotto i trenta all’ora le velocità di percorrenza nelle strade urbane e, per l’accesso ai centri “più ambiti” l’esborso di considerevoli quantità di denaro. “Ci vuoi andare comunque…? …Allora paghi”. Senza dimenticare l’altro odiato ingombro delle “piste ciclabili” ancor peggio se solo segnalate da strisce intermittenti sulle strade…. “Cosa vogliono questi in bici?”…”Sono due gatti….cosa vogliono?”… ma sono refrain che conosciamo bene per cui non ci dilunghiamo.

Quest’anno, inoltre, tra gli approfondimenti tecnici, il Rapporto MobilitAria 2024 offre anche una innovativa analisi delle emissioni inquinanti delle città portuali in relazione ai traffici marittimi, che riguarda 10 su 14 Città metropolitane. Dal 1990 al 2019 si osserva una tendenza decrescente nelle emissioni portuali di ossidi di zolfo (SOx), come per quelle di particolato – tranne per quanto riguarda i Porti della città metropolitana di Roma – mentre lo storico delle Emissioni Portuali di NOx in alcuni centri cresce e in altri diminuisce. Una tendenza costantemente crescente viene osservata per le città di Roma seguita da Napoli e Venezia. Nonostante l’aviazione e il trasporto marittimo rappresentino solo l’8% delle emissioni totali di gas serra dell’UE, queste sono le fonti di emissioni in più rapida ascesa. Nel lungo termine, saranno necessarie ulteriori azioni per ridurre le emissioni e promuovere la decarbonizzazione attraverso l’uso di combustibili e fonti di alimentazione alternative, l’installazione di sistemi post-vendita e/o il passaggio al trasporto ferroviario. La famosa “giustificazione prima” della necessità del passaggio “da gomma a rotaia” che ha caratterizzato decenni di contrasto alle nascenti e impattanti) linee di Alta velocità / Alta Capacità sono , fino ad ora, incappate nelle maglie della burocrazia più becera e nella conseguente inerzia, con il risultato di non aver realizzato quasi nulla dei programmi di spostamento dei trasporti da TIR o da aereo commerciale (o nave) su treno. Tenendo conto che, almeno per le grandi navi commerciali, sono già da tempo possibili opzioni valide con motori totalmente eklettrici o sistemi misti con conseguente risparmi di carburante e prodotti inquinanti.

Come è la situazione nelle città?

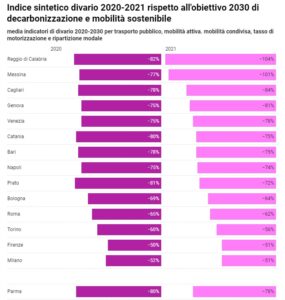

Nella nuova edizione di MobilitAria 2024, l’indice sintetico che misura lo stato della mobilità sostenibile delle città rispetto viene aggiornato con i nuovi dati, esteso a quattro città (Bergamo, Padova, Parma, Prato) ed integrato con nuovi indicatori. Tale indice valuta, attraverso un valore riassuntivo, la “distanza” delle 18 città monitorate dall’Osservatorio sulla Mobilità Urbana Sostenibile dall’obiettivo di decarbonizzazione e vivibilità urbana, attraverso lo sviluppo della mobilità sostenibile, calcolando la media dei valori di sette dimensioni: trasporto pubblico non inquinante, mobilità ciclabile, mobilità condivisa, tasso di motorizzazione, elettrificazione parco veicolare privato, impatto sulla salute dell’inquinamento atmosferico, sicurezza stradale. L’indice è calcolato per i due anni per i quali sono disponibili tutti i dati (2020 e 2021).

Da questo numero è stata poi stilata la “classifica” del Deficit sintetico, al fine di confrontare la situazione delle diverse città, sia complessiva e sia ripartita tra i sette indicatori.

Emerge un numero per ogni città che dimostra la distanza tra la situazione odierna ed il 2030, che corrisponde al “Deficit sintetico divario 2020-2021 rispetto all’obiettivo 2030 di decarbonizzazione e mobilità sostenibile” di ognuna delle 18 città.

Da questa classifica, come emerge dall’indice sintetico rispetto all’obiettivo europeo 2030, troviamo Milano e Firenze che si avvicinano di più ai target, contrariamente a Reggio Calabria, che nel 2021 registra il -104% ed un grave deficit di mobilità sostenibile. Se entriamo nel merito dei singoli indicatori emerge che: Milano risulta essere la più vicina al target del trasporto pubblico a zero emissioni, ed eccelle anche nella voce “mobilità condivisa” (venendo superata solo da Bergamo, che registra un +16%) ma è ancora distante se prendiamo in esame la ripartizione modale. Reggio Calabria risulta essere all’ultimo posto sul fronte del trasporto pubblico non inquinante (-100%) e della ripartizione modale, a pari merito con Messina (-41%), quest’ultima maglia nera per quanto riguarda la mobilità condivisa (-99%) e la mobilità ciclistica (-98%) insieme a Catania e Napoli.

…

Quali possono essere le proposte?

Kyoto Club e CNR-IIA lanciano una serie di proposte condivise per l’implementazione di politiche di mobilità sostenibile e la decarbonizzazione delle nostre città. In primo luogo, si chiede di sostenere l’esperienza di Bologna, prima grande città italiana a sperimentare un limite generalizzato dei 30km/h sulle strade urbane (eccetto gli assi di scorrimento). Si tratta di un modello sempre più comune tra le città europee grandi e medie. In questo senso, la recente Direttiva emanata dal MIT è un tentativo di contrastare la scelta di Città 30 km/h adottata dal capoluogo emiliano, in quanto sbarra la strada a politiche che si discostano da una visione “auto centrica” della mobilità e della “velocità”, contro ogni ragionevolezza e salvaguardia della sicurezza stradale. Chiediamo che il MIT agevoli la sperimentazione di città 30 del comune di Bologna, così come tutte le città che hanno avviato questa strategia per Zone 30 e Città 30.

In secondo luogo, si chiede al Senato della Repubblica di modificare radicalmente il nuovo Codice della Strada, approvato dalla Camera dei Deputati, una riforma che è stata proposta “per salvare vite in strada”, ma che nella sostanza prefigura il persistere della strage: nel 2022 sono stati 287 i pedoni over65 morti sulle strade delle città italiane, più di 6.000 i pedoni over65 coinvolti in incidenti stradali, 3.159 sono le persone decedute in incidenti sulle strade nel 2022.

Infatti, il provvedimento in questione, limita pesantemente l’autonomia di azione delle amministrazioni comunali, attacca e depotenzia ZTL, aree pedonali, sosta regolamentata, controlli elettronici e mobilità ciclistica. Misure che ci allontanano dagli obiettivi del Piano Sicurezza Stradale 2030. È per fermare questo Disegno di Legge e ribadire “Stop al Nuovo Codice della Strage” si sono mobilitate tante associazioni della società civile, con la richiesta per città vivibili e strade sicure, contro il testo approvato a marzo 2024 dalla Camera dei deputati. Si chiede al Senato della Repubblica di correggere queste proposte e regole e di approvare un Codice della Strada a misura delle persone, che incrementi la sicurezza stradale e che restituisca strumenti di regolazione concreti alle città. Da noi chi ci ha fatt capire che qualcosa stava andando all’indietro, proprio come i gamberi, erano gli attivisti FIAB che però, ancora una volta, hanno trovato in Alessandria più freddezza e disinteresse che motivata (e cosciente) partecipazione. (3)

…

.2. (tutta la documentazione del convegno sul sito del Kyoto Club)

.3. L’Osservatorio sulla Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Campaign è visibili nella sua forma integrale qui:

Mobilitaria2024_digital_hd-compressoDownload

Osservatorio mobilità sostenibile nelle grandi città italiane

Commenta per primo