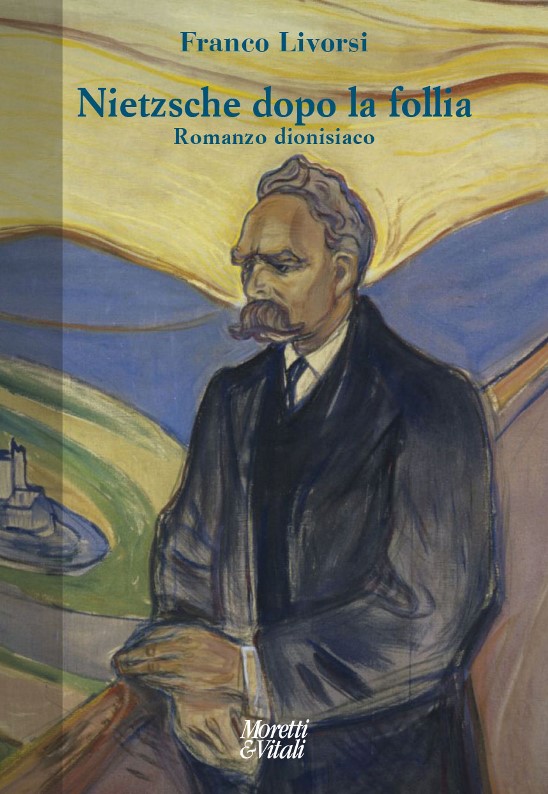

A partire da quest’8 marzo 2024 ciascuno, volendo, potrà trovare, o ordinare in libreria, in ogni libreria d’Italia, un mio libro che, per quanto in sé compiuto, si presenta come la seconda parte di una “Trilogia” intitolata “Psiche e eternità”, di cui alla fine del 2022 era uscito il primo volume, Psiche e eternità. Alla ricerca del dio perduto. Il titolo di questo mio nuovo libro – compiuto anche a prescindere dal precedente, di cui pure prosegue la problematica – è: NIETZSCHE DOPO LA FOLLIA. Romanzo dionisiaco (Moretti & Vitali, Bergamo, 2023, pagg. 266, E. 24). Su “Città Futura on-line”, il 29 febbraio 2024, è già comparsa un’eccellente recensione di Francesco Roat, che ringrazio. Ma qualche mia spiegazione ulteriore non guasterà.

A partire da quest’8 marzo 2024 ciascuno, volendo, potrà trovare, o ordinare in libreria, in ogni libreria d’Italia, un mio libro che, per quanto in sé compiuto, si presenta come la seconda parte di una “Trilogia” intitolata “Psiche e eternità”, di cui alla fine del 2022 era uscito il primo volume, Psiche e eternità. Alla ricerca del dio perduto. Il titolo di questo mio nuovo libro – compiuto anche a prescindere dal precedente, di cui pure prosegue la problematica – è: NIETZSCHE DOPO LA FOLLIA. Romanzo dionisiaco (Moretti & Vitali, Bergamo, 2023, pagg. 266, E. 24). Su “Città Futura on-line”, il 29 febbraio 2024, è già comparsa un’eccellente recensione di Francesco Roat, che ringrazio. Ma qualche mia spiegazione ulteriore non guasterà.

Parto da una piccola dichiarazione preliminare. Nella mia esistenza intellettuale ed umana, segnata da tante centinaia di libri letti, meditati e commentati dal 1960 in poi, io ho avuto, in successione, e però poi per sempre, nel consenso come nel dissenso, quattro grandi incontri che mi hanno cambiato tutta la vita, o meglio che mi hanno consentito di “esprimerla” nel mio essere profondo: Nietzsche, Dostoevskij, Marx e Jung. Tutto il resto si è aggiunto, o per approfondimento “ulteriore” o per contrasto “intelligente” con questi “pensatori”.

Il primo amore intellettuale è stato proprio Nietzsche, scoperto quando ero appena un ragazzino, verso la fine del 1957 (sono nato nel 1941). Accadeva in un tempo in cui il filosofo era ancora considerato un maudit, un “pensatore maledetto”, in quanto era piaciuto a Mussolini, ma anche a Hitler (sebbene Nietzsche avesse sempre detestato gli antisemiti). Poi, “dal” e “dopo” il “Sessantotto”, Nietzsche venne scoperto pure dalla cultura della sinistra, che però con lui aveva già vezzeggiato all’inizio del XX secolo: cultura che proprio nelle componenti più libertarie – in ultimo da Deleuze a Foucault – riconobbe che questo filosofo aveva pure un’ispirazione profonda volta a scoprire e a realizzare una soggettività creatrice a nulla e a nessuno soggetta. Mentre oggi non c’è filosofo più presente nelle librerie, con numerose opere, di Nietzsche, allora, ivi, di lui c’era solo il Così parlò Zarathustra (1883/1892) e una vecchia edizione della Nascita della tragedia (1872) uscita da Laterza ai tempi di Benedetto Croce. Ma negli ultimi mesi del 1957 m’imbattei nel volume Il meglio di Nietzsche, a cura di Liliana Scalero, edito l’anno prima da Longanesi, che pubblicava in forma integrale: La nascita della tragedia dallo spirito della musica, Così parlò Zarathustra, Ditirambi di Dioniso e Ecce homo (questi ultimi del 1888, anche se Ecce homo fu edito postumo nel 1908). Preso da un totale e profondo entusiasmo, persino un poco misterioso, e che anche nel ricordo di oggi, sessantasette anni dopo, non cessa di stupirmi, nel triennio successivo acquistai pure, a ruota, e lessi, anche le altre opere fondamentali di Nietzsche, che scovai sulle bancarelle di via Po a Torino, in edizioni Bocca e Monanni oggi vecchie di circa un secolo: bancarelle in cui si trovavano quei libri, frutto di fondi di magazzino e di seconda mano. Tutto conservo con cura, anche dopo la pubblicazione critica di tutte le opere, a cura di Giorgio Colli e Mazzino Montinari, in Italia nelle edizioni Adelphi, che ho poi letto con cura.

Per anni quel grosso volume della Longanesi, con le quattro opere complete di Nietzsche di cui ho detto, fu per me come la Bibbia per Lutero. Credo di averlo letto non meno di venti volte tra i sedici e i ventuno anni (sino a saperlo quasi a memoria), e continuò poi ad echeggiare in me for ever, nel consenso o nel dissenso, anche quando mi ero immerso, intorno ai vent’anni, dal 1962, nel marxismo. Si può dire che da quella fine del 1957 non ci sia stato giorno in cui una sentenza di Nietzsche – ora facendomi sorridere per com’ero quando la prendevo per oro colato, ed ora seguitando a parermi fulminante – non sia echeggiata in me.

Con uno stile sempre emozionale e potente – in cui il filosofo aveva messo tutta l’anima (e il sangue), e che io avevo l’illusione, e più oltre la certezza, di capire – Nietzsche muoveva una lotta senza quartiere contro la bassezza morale, la piccineria, la volgarità e la meschinità dell’uomo del mio e nostro tempo. Compresi molto presto, a vent’anni circa, che molti tratti del tipo umano tradizionale e dominante che Marx e il marxismo avrebbero chiamato “borghese” (e soprattutto – non sia mai – “piccolo borghese”), erano continuamente descritti e stigmatizzati da quel filosofo in modo implacabile, con forte profondità filosofica e soprattutto psicologica.

Per Nietzsche l’assoluta prevalenza sociale e persino interiore di tale gentaglia era resa possibile dal predominio, in loro, di una visione del mondo che egli riteneva contro natura, da lui attribuita al cristianesimo (farisaico, e a suo dire “paolino”; ma certo, specie negli ultimi anni di lucidità, fatto tutto quanto oggetto di una polemica implacabile, spesso ingiusta e, a tratti, rozza). Il cristianesimo avrebbe cercato e cercherebbe la vita eterna e beata “all’altro mondo”, sempre nostalgicamente sognato; separerebbe lo spirito dal corpo, ma anche il corpo dallo spirito; e, soprattutto, debiliterebbe l’uomo con una morale per il filosofo contro natura, predicando la pietà e la non-resistenza al male, ritenute disvalori masochistici, dal filosofo posti in alternativa all’affermazione vitalistica di sé nella pienezza – e irriducibile identità personale – della propria umanità. “Non è la pietà la croce cui fu inchiodato colui che amò gli uomini? Ma la mia compassione non è una crocifissione”, diceva il suo Così parlò Zarathustra. Nietzsche nel fondo aveva in sommo grado le disposizioni mentali che condannava (aspirazione all’eternità; fuga “connessa” – e non connessa – nell’aldilà o “eterno”; pietà; non resistenza al male); le aveva in parte per carattere, e in parte in quanto figlio di un sant’uomo pastore luterano morto nella sua infanzia e sempre tenuto vivo nel ricordo, come una specie di mito interiore indelebile, dalla sua mamma. Egli aveva tali disposizioni in modo così forte – starei per dire “anche lui” – da ritenere che proprio chi ama gli uomini debba guardarsene all’estremo.

Anche per questo, quasi contro sé stesso, e spingendo i suoi affini a fare altrettanto, proclamava che “Dio è morto”, e voleva che ciascuno accettasse infinitamente il proprio profondo Sé, da lui stesso, ben prima che fosse teorizzato da Jung, come prima radice di tutta la psiche umana, teorizzato. Se ne parla già nel capitolo dello Zarathustra “Della guerra e degli uomini in guerra”, ove l’imperativo a diventare quello che si è conclude la prima parte di Zarathustra (“Della virtù che dona”) e torna infine, prima della follia, in Ecce homo (“Come si diventa quello che si è”).

In base all’impostazione di Nietzsche, ciascuno dovrebbe sempre lottare per diventare quello che è; essere com’è alla radice di sé stesso e, su quella base, esprimere la propria creatività, e la propria forma di creatività. L’uomo dovrebbe accettarsi infinitamente, riconoscendosi in sé stesso come “animale e dio”, finito-infinito, al tempo stesso.

Per rafforzare tale visione Nietzsche giunse a ritenere che ogni vita, come gli astri, torni eternamente tal quale (eterno ritorno), e che ciascuno perciò dovrebbe vivere per realizzare fuori di sé quel che ferve nel profondo della sua personalità, come se ogni atto dovesse valere per l’eternità (come per altro necessariamente accadrebbe). Se uno, pur consapevole della ripetizione per infinite volte della sua vita, non avesse potuto accettarsi, per lui, ma non per me, avrebbe anche potuto suicidarsi (“Della libera morte”, in Zarathustra).

Così ciascuno avrebbe finalmente potuto accettarsi infinitamente, come fanno gli animali diversi da noi: ma non per “tornare bestia”, bensì per cogliere l’infinito, l’eterno, il divino in sé stesso, consapevolmente e volontariamente, superando le lacerazioni interiori che nell’uomo sembrano – o sono – naturali: spirito e corpo, Dio e Natura, al di là e al di qua, bene e male, eternità e tempo, vita e morte, eccetera: per essere invece “al di là del bene e del male”, come sanamente è l’animale; ma senza perdere – bensì potenziando al massimo – la propria umano-divinità, o “creatività” senza limiti; riscoprendo: “l’innocenza del divenire”, il puer divinus in sé stesso, la vita come una continua scoperta di sé e come una continua creazione di sé al di là di sé stesso. Si vive per creare, ma per creare quello che nel profondo si è già, ma solo potenzialmente. Il filo si dipana sempre, e va bene così (ed anzi è il solo modo di dare un senso infinito alla propria vita), purché sia il nostro singolarissimo filo.

Il punto errato, e fosco, di tale straordinaria visione era duplice, a quel che tanti anni dopo la prima scoperta compresi: da un lato Nietzsche opponeva chi fosse stato in grado di vivere, a giustissima ragione, così – libero, creativo, e a nessuno soggetto né in terra né in cielo – a chi non voleva essere e diventare così, cioè non volesse essere sé stesso, e in massimo grado: come se l’alienazione – dei più poveri che non si ribellino “nobilmente” (perché “la ribellione è la nobiltà dello schiavo”), e ancor più dei più “ricchi” (“forzati della ricchezza”, come in Zarathustra diceva “Il mendicante volontario”), o anche dei più fessi – fosse o sia non già una malattia dell’anima, oppure il frutto di una condizione di vita arrivata addosso a chi sia così, ma il risultato di una sorta di bassezza d’animo, degna di “grande disprezzo”; dall’altro – nella sua lotta sacrosanta contro la morale farisaica, contro l’ipocrisia, contro l’invidia sociale, contro la meschinità, contro la volgarità, contro la bassezza d’animo, contro la sete spropositata di denaro – Nietzsche finiva troppo spesso per gettar via l’acqua sporca col bambino, ossia per non comprendere quanto l’empatia sia necessaria in ogni processo di liberazione di sé.

Più oltre, a ventuno anni, scoprii politicamente e idealmente appunto Marx e il marxismo, che dapprima mi parvero una prosecuzione di questa lotta per lo svelamento di un uomo libero, creativo e a nessuno soggetto, né a Dio né a un padrone: però su un terreno di reciproca solidarietà morale e sociale, che da allora mi è parso imprescindibile. Soprattutto mi persuasero e pervasero profondamente, in Marx e nel marxismo, due punti che non avevo trovato affatto in Nietzsche (oltre al molto che vi avevo trovato): innanzitutto l’idea che nella vita sociale, nel mondo contemporaneo, fosse già latente, presente e operante, per ragioni storico sociali, un tipo umano in controtendenza con il tipo borghese, e “piccolo borghese” – come amavo dire come se sputassi – dominante: il proletario, in specie il lavoratore di fabbrica (il quale, come diceva il mio amico fornaciaio siciliano di Pontecurone, Natale, “è il rivoluzionario dell’industria”). E, inoltre, l’idea che non fosse l’esistenza sociale a dipendere dai modi d’essere della coscienza (come l’idealismo, ma pure il vitalismo di Nietzsche avevano pensato), ma che fosse la coscienza a dipendere dall’esistenza sociale. Perciò se si voleva superare nella società, e persino in noi stessi, il tipo umano che pure Nietzsche detestava, e che Marx diceva “borghese” o “alienato”, sarebbe stato necessario superare il capitalismo. Già contrastandolo, e tanto più superandolo, sarebbe apparso, almeno a tratti, l’uomo-dio, “l’uomo dio all’uomo” (“homo homini deus”, come diceva il pre-marxiano Feuerbach), senza signori in terra e in cielo, libero, solidale e creativo. E questo sarebbe certo stato caro pure a Nietzsche, per quanto da me fatto vivere sempre in me, ma per tanto tempo in una sorta di stanzino segreto interiore.

Ma dopo circa vent’anni, intorno al 1980, compresi – ogni anno un po’ di più – che ogni comunismo di stato era diventato e diventava sempre burocratico e autoritario in tutti i paesi del mondo, quando poteva (anche dopo straordinari inizi, e per molti anni ancora sperando che potesse autoriformarsi nel senso dell’originario autogoverno dei lavoratori, ma comprendendo che questa speranza era ormai sempre più infondata). E, in parallelo, vidi che ogni socialdemocrazia (compreso il comunismo socialdemocratizzato italiano) – pur facendo tante riforme sociali e civili importantissime che valorizzavo e valorizzo in massimo grado, gridandolo anche dai tetti – s’imborghesiva sempre; veniva e viene asservita, pur con tutti i suoi meriti liberaldemocratici e sociali, a quelli che avrebbe dovuto e dovrebbe superare. Rivitalizzava e rivitalizza persino lo spirito del capitalismo. Ne diventava e diventa succube persino interiormente.

E, come se ciò non bastasse, alla fine ero costretto a vedere che lo stesso proletariato di fabbrica, in seguito all’automazione, e ora all’intelligenza artificiale, decresceva e decresce massimamente: nonostante la gran folla di povera gente, però disaggregata come già folle sterminate di contadini prima del capitalismo moderno. (Anche se su quel che potrà fare questa folla sterminata di affamati e di tormentati da guerre e angherie che vogliono entrare a tutti i costi nelle aree del capitalismo “avanzato”, si può discutere. Ma per ora ad essa il mondo del Capitale appare non come il mondo nemico, bensì come la terra promessa. E, in quest’ultimo, nel mondo del Capitale, tra i nostri vecchi popoli civilizzati, proprio a partire da molti proletari, la tendenza a tener fuori casa questa massa sterminata, anche con la forza, prevale di gran lunga; e rafforza le tendenze neo-reazionarie, persino tra innumerevoli lavoratori di vecchio insediamento, qui come in America. Questo è il “tesoro” di consensi di Giorgia Meloni, di Matteo Salvini e di Trump).

Quando mi parve di comprendere tutto ciò cominciai la grande “negazione della negazione”: riscoprii l’idea che la prima rivoluzione ha da avvenire nelle profondità abissali di noi stessi.

Infatti il mutamento della coscienza non risulta essere l’effetto del mutamento sociale, ma semmai la possibile vera matrice di esso. Ma questo – sebbene senza l’empito solidarista per me ormai assolutamente essenziale – me l’aveva insegnato Nietzsche, pur con i lati oscuri del suo pensiero: lati oscuri che – pur senza dimenticare la straordinaria lezione del vivere fedeli a sé stessi, a nulla e nessuno soggetti, fedeli alla propria più profonda intenzionalità, o vocazione che dir si voglia, e decisi a realizzarla anche contro tutto e tutti, con tutta la creatività e volontà che siamo capaci di mettervi – non vanno negati. Mi riferisco a una troppo poco umana contrapposizione tra chi riesce ad essere così alla gentucola e gentaglia, e perciò a un eccesso di elitismo che in Nietzsche c’era, e ad una certa ritrosia a un solidarismo umano, sempre e con chiunque, che mi pare fondamentale antropologicamente, e se gli altri non ce l’abbiano, io non vi rinuncio, pur riservandomi il diritto di mandarli a quel paese (ma a null’altro).

Per la verità un certo ridimensionamento degli eccessi di elitismo di Nietzsche, in modo contraddittorio l’avevo praticato sin dall’adolescenza, grazie all’empatia umana, filosofica ed estetica, nei confronti di uno scrittore cristiano che è penetrato forse più di chiunque altro negli abissi dell’animo umano, cogliendone grandezza e miserie, slanci e cadute, e, più di tutto, l’ambivalenza: Dostoevskij, per me a partire da taluni romanzi letti in parallelo a Nietzsche e che non ho mai dimenticato né messo da parte: Delitto e castigo (1866, Einaudi 2014), L’idiota (1869, Mondadori 2016), I demoni (1871, Einaudi 2014) e I fratelli Karamazov (1877-1880 e Einaudi, 2023).

Ma in tale campo decisivo – perché entrare “nell’anima” è decisivo se il mondo cambia solo a partire dall’interiorità delle persone, o soprattutto di lì – mi soccorse, dagli anni Settanta e soprattutto dall’inizio degli anni Ottanta, la lettura entusiasta, continua e approfondita di uno psichiatra e psicanalista che, anche su questa base, aveva molto sviluppato, criticamente, il pensiero di Nietzsche stesso, addirittura da quando faceva l’Università: Carl Gustav Jung. Non è certo un caso che Jung abbia commentato i testi di Nietzsche in un unico seminario dal 1934 al 1939 (Lo ‘Zarathustra’ di Nietzsche, postumo 1988, e Bollati Boringhieri, 2011-2013, in quattro volumi), per 1400 pagine. Ma per me erano e sarebbero stati decisivi – per l’approfondimento – l’immenso Nietzsche di Heidegger (1936/1946 ma 1961, Adelphi, 1994) e, prima e forse più di tutti, per me dal 1961, l’opera di Karl Löwith Da Hegel a Nietzsche (1941/1944 e Einaudi 1949). Dico ciò senza alcuna sicumera accademica, poiché non sono quel che si dice un germanista, e l’Opera omnia di Nietzsche e tanti saggi su di lui li ho letti in italiano. Parlando, anche in appendice al mio romanzo, soprattutto di Löwith, Heidegger e Jung, oltre che dei libri di Nietzsche, intendo solo ricordare come e perché quei “grandi”, nei decenni, abbiano aiutato il mio dialogo filosofico, ma pure interiore ed empatico, con Nietzsche.

La riscoperta di questo filosofo – in me rimasto sotto traccia negli anni della contestazione di sinistra e dell’alternativa di sinistra mancata – avvenne soprattutto dalla fine degli anni Settanta del secolo scorso in poi. Dal 1979 “tengo Diario” e lì ho scritto pure molte pagine, e talora versi, anche su questa riscoperta di Nietzsche. Alcuni li ho pubblicati pure nel mio libro: Anima e Mondo. Il poema sulla storia e sui sogni (Golem Edizioni, Torino, 2018). Il primo testo del genere è una poesia intitolata Solus (datata 1980). In essa dicevo: “‘Ahi solitudine, solitudine, patria mia’, / diceva Nietzsche. / Ed io, che pur piangevo / per la melanconia di quella dolce musica, / tanta alétheia non la comprendevo: / i molti pesci annaspan nella rete.” (p. 239). (“Alétheia” è il “non-nascondimento”, cioè la verità in quanto smette di celarsi, “si svela”, o è “svelatezza”, come nei presocratici). Ma soprattutto, nello stesso 1980, scrivevo la poesia La sorte, davvero periodizzante nella mia vita, in cui dicevo: “Eri stato non poco fortunato / perché sin dal ’57 Nietzsche / ti aveva totalmente avvertito: / ‘Vivi nella tua solitudine lontano dal mercato.’/ ‘Posson bollire i fessi nel loro proprio brodo.’ / ‘Concentrati sull’opera e lascia dir le genti.’ / ‘Ripudia gli scolastici, lo Stato e i sanguinari.’ / ‘Ama tutti i nemici, ma temi i tuoi amici.’ / ‘Fissa lo sguardo nell’eternità e cercala nell’attimo.’ / Terrorizzato da tanti pigmei / hai respinto ogni anacoretismo. / Per tanti anni ti sei colpevolizzato / come un agnello del faraone. / Ora dovrai riapprendere quanto avevi capito, / diventar sorridente, silente, sornione e inesorabile / tenendo sempre fisso l’occhio a ‘ciò che è’, / che tu vuoi occultare, ma che deve parlare. / Dovrai stare con tutti essendo con nessuno (pp. 239-240).” Ci misi degli anni e anni, ma realizzai il proposito, anzi “i propositi” indicati.

In Anima e Mondo raccontavo pure un sogno, nei miei Diari datato 18 gennaio 2012. Concerneva quel Nietzsche, che dopo essersi identificato soprattutto con Dioniso, ma anche con Gesù Cristo, era impazzito in via Carlo Alberto 6 a Torino, dove aveva in affitto una stanza presso il giornalaio Fino, nel gennaio 1889, precipitando in una follia che sarebbe finita solo nell’agosto 1900 quando morì: negli ultimi anni in una casa di Weimar che era già una specie di Museo Nietzsche (come lo è ancora), oggetto di pellegrinaggio da parte di tanti ammiratori di un pensatore disconosciuto totalmente sino all’ultimo biennio prima della follia, ma diventato negli anni Novanta del XIX secolo internazionalmente famoso. Il mio sogno era intitolato Nietzsche, e sta appunto in Anima e Mondo. Dice così: “Nietzsche abitava con me. Se ne stava in poltrona avvolto nel suo poncho: folle, tranquillo e assente, come fuori dal mondo (nota foto di Weimar). Però, improvvisamente, dal moto dei suoi occhi, mi pareva presente. Chiamavo una psichiatra che era in stanza attigua, e tutto le spiegavo. Diceva che è impossibile che uno si risvegli da stato catatonico. Comunque lo osservava, confermando la diagnosi. Ma appena si voltava Nietzsche assai sospirava, e ritornando in sé cominciava a parlare. Io ero assai contento, e pur gli ricordavo quanto le sue parole mi avessero segnato dalla mia adolescenza. Lui lo sapeva bene. Citava un suo pensiero, che però non ricordo. Forse era l’Ecce homo: ‘Diventa quel che sei.’ (p. 241).”

Qui il sogno del 2012 anticipa già il mio romanzo che vengo presentando ora: Nietzsche dopo la follia. L’interrogativo sempre sotteso è il seguente. Che cosa avrebbe potuto dirmi e dirci quel mio filosofo antico e perenne, seppure un po’ rimosso per tanti anni, se un dio l’avesse svegliato dalla lunga follia ed egli avesse potuto proseguire dal punto in cui era arrivato? Che cosa avrebbe potuto dire, superando sé stesso ma restando fedele alle sue istanze originarie e permanenti? Come sarebbe stato “Nietzsche dopo Nietzsche”, e anche “Nietzsche oltre Nietzsche” (ma sempre in base alle sue stesse istanze e premesse)?

L’opera è sì un dialogo-autodialogo con Nietzsche, ma non va intesa come l’ennesima interpretazione dotta del filosofo. È un vero romanzo, certo di idee. E la parte specificamente biografica in senso forte, è solo il capitolo iniziale, in cui a parte qualche amplificazione sulla “rivelazione” dell’eterno ritorno, è tutto esatto sino al dettaglio. Questo primo capitolo concerne solo le prime 40 pagine, che sono poi una trentina contando titoli iniziali e indici (il primo capitolo, “Come fu che divenni pazzo”). Il resto è un vasto dialogato tra Nietzsche e Dioniso (ovviamente con tanti richiami a testi di Nietzsche), pur interrotto di tanto in tanto da qualche episodio più picaresco, e talora boccaccesco, nello spirito del dio della gioia di vivere e della vitalità infinita, Dioniso. Su ciò, senza rivelare troppo, posso precisare alcune cose.

Il lettore si accorgerà facilmente che i personaggi del romanzo sono due: Nietzsche e Dioniso. La sapienza di Dioniso, che si confronta e talora amichevolmente si accapiglia con Nietzsche, naturalmente è sì riferita a quanto sappiamo, come studiosi, di Dioniso (molto caro non solo a Nietzsche, ma pure agli junghiani e in specie a Hillman), ma è pure la sapienza, o pretesa di sapienza, “mia”. Ma vale almeno altrettanto per Nietzsche, che è senza ombra di dubbio proprio il Nietzsche della storia, ma è pure me stesso, che senza richiamare espressamente le vicende “dopo Nietzsche” sino a noi, le ho sempre tenute sotterraneamente presenti.

Alla fine, ho posto una sola citazione in epigrafe. Ho rinunciato a mettere lì persino le citate poesie Solus e – soprattutto – La sorte), perché vi tornerò in una terza “cantica” più francamente autobiografica, oltre che prevalentemente espressione della mia vision, e tutta in versi (Il dio nella vita. Lo svelamento dell’Essere dopo la “morte di Dio”), opera poetico-filosofica ahimé di una notevole mole che uscirà tra un anno circa, anche se è sostanzialmente compiuta (forse prenderà più tomi, pur essendo unica). Ma se avessi messo epigrafi, ulteriori al mio Nietzsche dopo la follia, avrei scelto, oltre ai versi miei citati, una famosa lettera – citata in Prosatori latini del Quattrocento (a cura di Eugenio Garin, Ricciardi, 1952) – scritta dall’umanista e grande poeta Agnolo Poliziano nel 1498 al giovane amico Paolo Cortese. Allora gli umanisti scrivevano molti testi in latino prendendo un grande autore latino classico a modello, che spesso, in prosa, era Cicerone. Qualcuno aveva obiettato al Poliziano che il suo latino non era ciceroniano, ed egli lì rispondeva, in latino: “Tu non ti esprimi come Cicerone, dice qualcuno. Ebbene? Io non sono Cicerone, attraverso Cicerone io dico me stesso” (“per Ciceronem, me ipsum dico”). Così nel mio piccolo dico io: esprimo sì Nietzsche, e pure Dioniso, ma è un Nietzsche “livorsiano”, e anche un Dioniso tale; e proprio questo voleva Nietzsche, non solo nel richiamato sottotitolo di Ecce homo (“Come si diventa ciò che si è”), ma anche nel capitolo “Della virtù che dona”, che conclude la prima parte dello Zarathustra.

Naturalmente i “meno esperti” si chiederanno: “Perché Dioniso?”, dal momento che a loro Dioniso, o Bacco che dir si voglia, ricorda solo l’alzare il gomito, la rabelaisiana “dea bottiglia”, e non il dio della tragedia, e anche dei misteri orfico eleusini. Su cui c’è una vasta letteratura critica.

Beh, intanto Dioniso era il dio di Nietzsche, come emerge nel suo primo libro importante: La nascita della tragedia dallo spirito della musica (1872). Spesso gli studiosi cristiani hanno interpretato Nietzsche come un “cristiano mancato” o “disperato”: una specie di ateo per grazia di Dio. E non è totalmente sbagliato, e nel suo estremo Ecce homo lo stesso Nietzsche vezzeggiò un poco su ciò, dicendo di temere che un giorno lo si sarebbe fatto “santo”. E nell’Anticristo (1888, ma 1895, e Adelphi, 1971), dopo aver parlato della “maledizione del cristianesimo”, e dopo essere spesso trasceso in invettive talora quasi volgari nella loro “brutalità filosofica” non solo contro Paolo (tanto che il suo Anticristo è soprattutto un “Antipaolo”), ma anche contro Cristo, aveva pure espresso l’ammirazione per un altro Cristo “dionisiaco” sotteso, per lui come nascosto, tra le righe dei Vangeli (come una sorta di detto “non detto”).

Ma è pur vero, che poco prima della follia, Nietzsche aveva concluso Ecce homo con le parole: “Sono stato capito? Dioniso contro il Crocifisso”. Concludeva, insomma, prima dei “biglietti della follia” (che però hanno il loro significato filosofico), con un’antitesi radicale tra Dioniso e Cristo.

Ora il Nietzsche “rinsavito” del mio romanzo, scontrandosi con Dioniso, supera l’antitesi, come per altro aveva già fatto il suo poeta preferito e affine, anche nella malasorte della follia, poeta Hölderlin in Pane e vino nel 1799 (in: “Inni e frammenti”, Vallecchi, Firenze, 1955); ma anche lui, Nietzsche, e sublimemente, nei “biglietti della follia”, aveva fatto altrettanto. E infatti l’ultimo vasto capitolo del mio romanzo s’intitola: “Dioniso e Gesù Cristo”. Non propongo quindi un Dioniso “contro” Cristo, ma Dioniso “e” Gesù Cristo (logica dell’”et et”, e non dell’”aut aut”). Questa logica è anticipata nell’unica citazione che ho posto in epigrafe, e che essendo “unica” ne segnala la particolare importanza. Si tratta di un passaggio di una lettera di Jung a Freud dell’11 febbraio 1910, in cui, dopo aver detto – e certo già questo richiama il tema nietzscheano della “morte di Dio” – che “i duemila anni di cristianesimo debbono essere rimpiazzati in maniera equivalente”, diceva che bisognerebbe lasciare alla psicanalisi “il tempo di filtrare da molti centri nei popoli, di ridar vita negli intellettuali al senso del simbolico e del mitico, di ritrasformare piano piano il Cristo nel profetico dio della vita che egli fu, e di assorbire così quelle forze propulsive estatiche, e tutto all’unico scopo di fare del culto e del mito sacro ciò che essi furono, ossia l’ebbra celebrazione della gioia, dove l’uomo può essere animale in ethos e santità (p. 10, sottolineatura mia).”

Ma com’è possibile e quali conseguenze ha questa trasformazione di Cristo in Dioniso e di Dioniso in Cristo, ovviamente al di là dei nomi, sulla cui vanità insiste più volte, nel mio romanzo, Dioniso stesso?

Il discorso va oltre i tre Vangeli canonici e rinvia al quarto Vangelo di Giovanni, e a quello dell’apocrifo Tommaso. Io stesso ho sentito tanti anni fa lo straordinario teologo cattolico Pietro Rossano, che parlava nel ridotto della Biblioteca Nazionale di Torino, sostenere che un giorno l’apocrifo Vangelo secondo Tommaso avrebbe potuto essere riconosciuto come quinto Vangelo dalla Chiesa.

Non a caso Nietzsche, già in Frammenti postumi 1869/1871 (Adelphi, 2004), aveva detto il Vangelo secondo Giovanni “dionisiaco”. Lì siamo in un contesto chiaramente ellenistico (o giudaico-ellenistico). Gli studi più avanzati (come Mauro Pesce, in: Il cristianesimo, Gesù e la modernità, Carocci, 2018) ci dicono però che il primo Vangelo sarebbe stato quello di Marco, probabilmente ispirato da San Pietro (forse a Roma), ripreso – in un contesto molto giudaico rabbinico – in Matteo, e giudaico universalistico, ormai al di là del giudaismo del puro popolo ebraico, da Luca, il medico amico e inviato di Paolo. L’ellenismo prevale in Giovanni (in certi passaggi è persino antigiudaico, e con tracce gnostiche credo, come nel Prologo) e ancor più nel Vangelo secondo Tommaso. Quest’ultimo è stato scoperto, in lingua copta, nel 1945 (ma si veda: Il Quinto Vangelo. Il Vangelo di Tommaso, a cura di Mario Pincherle, Macro, Roma, 2023).

Come romanziere rovescio l’ordine delle priorità (procedo dal “Quinto” e Quarto agli altri), ma non senza qualche buona ragione. L’idea che Gesù Cristo sia uscito Messia dalla falegnameria di suo papà, acquisendo solo dal Cielo la saggezza, non mi persuade, come non mi persuaderebbe un falegname, oltre a tutto di duemila anni fa, che improvvisamente diventasse profondo come Platone, tanto più tramite parole semplici e però spesso potentissime. Persino l’iscrizione d’accusa sulla croce era in tre lingue (ebraico, greco e latino) secondo i Vangeli canonici. Quello era il milieu culturale-politico del tempo, che era poi segnato dalla civiltà alessandrina. E si era da sempre nel grande bacino culturale egizio, che da trecento anni era greco-egizio e allora greco-latino-egizio. Poi Gesù era stato da bambino in Egitto. E qualche pagano del II secolo, Celso, aveva già insinuato che Gesù vi fosse stato a lungo, diventando un grande mago là (dove là ve n’erano parecchi, secondo la Bibbia dal tempo di Mosè), prima di tornare in Palestina. Allora mi sono immaginato un Gesù formatosi nell’Egitto, e persino contiguo alle religioni dei misteri che là furoreggiavano (come lo è in più punti il IV Vangelo, per non dir del “quinto”): insomma, un Cristo dionisiaco, di cui mi sono in parte reinventato la vita.

Quali le novità che mi è parso bene mettere in luce per tal via?

La prima è che dopo Nietzsche e Marx, e tanti altri, il dualismo metafisico caratteristico dei tre monoteismi (giudaico, cristiano e musulmano), su Dio che crea “dal nulla” il mondo, e su una differenza ontologica, “d’essere”, tra materia (“pulvis”, la polvere) e spirito, come tra natura animale umana e natura divina, non regge più. Se si insiste, negli spiriti minimamente illuminati ogni fede vien meno.

Naturalmente quello che auspico io, lo suggeriscono pure molti credenti, o filosofi cari a molti credenti. Come dimenticare il filosofo, che io credo grandissimo, Henri Bergson, dall’Evoluzione creatrice (1907) a Le due fonti della morale e della religione (1932)? E come dimenticare, nella fase più recente, ecclesiastici già in odore di eresia, ma ormai tra i più cari alla cristianità, come lo scienziato bergsoniano Teilhard de Chardin de Il fenomeno umano (1939/1948) e di La vita cosmica (1916), o come Raimun Panikkar, con particolare riferimento a La realtà cosmoteandrica (1996)?

Quei credenti però non si spingono ancora alla conclusione che io faccio trarre a “Nietzsche dopo la follia”, o che traggo io (poco importa): ossia che il cosmo va inteso come eterno, pure riconoscendo che possa essere già esploso altre innumerevoli volte per poi ricominciare (ma nuovo), negando l’idea stessa di un Dio che, per quanto possa essere intimo del mondo, c’era prima che fosse il mondo e ci sarà pure quando esso non ci sarà più, ossia negando il dualismo tra Dio e Natura, tra spirito e materia, e viceversa. Per me la vita è eterna, e ha un radicale, o Vivente, eterno, che l’uomo coglie in sé stesso, quando si apra ad esso, come una dimensione d’infinità ed eternità latente in lui, compresente con la sua contingenza. Su ciò rinvio anche alla ricchissima elaborazione filosofica di Emanuele Severino, comprese tante sue conferenze esplicative su YouTube (non concordo con tutto il suo “eternismo”, che per me si mangia troppo la contingenza del mondo, ma trovo lì molti apporti straordinari).

L’istanza che m’induce a pensarla così, io la esprimerei nel modo seguente: se “Dio” non ha da “restare morto” (in tal caso il nichilismo, anche inteso come anomia dilagante, secondo me non si potrà fermare e tutto finirà in catastrofe), “Egli” deve rientrare nella “Vita”. Non deve solo essere inteso come Dio “della” vita, ma “nella” vita: un “dio” che, come diceva Fritjof Capra in Verso una nuova saggezza (1988, Rizzoli), non va più inteso come il “creatore della natura”, ma come “la sua mente” interna.

Va superata, per me, la divisione non solo tra spirito e materia, ma pure tra materia e spirito. La mente, contro Engels, non è la più alta espressione del cervello, ma il contrario. Siamo psicosomatici, ma mentre sòma (il corpo) non può spiegare psyché, questa tra i due, anzi “nei” due-uno, spiega soma, che, come in Bergson, ne è la cristallizzazione: una specie di guscio dello spirito. Questo per me ha un’enorme conseguenza ecologica (per cui rinvio pure al mio libro Il mito della nuova terra. Cultura, idee e problemi dell’ambientalismo, Giuffré, 2000, ma pure al mio libro: Il Rosso e il Verde, Golem, 2021: e però anche all’enciclica ecologica del papa Francesco, Laudato si’. Enciclica sulla cura della casa comune, Libreria Vaticana, 2015, e agli ultimi libri del suo amico “teologo della liberazione”, Leonardo Boff: Ecologia: grido della terra, grido dei poveri, San Paulo, 1995, e Lo Spirito Santo dal Big Bang alla liberazione degli oppressi, EMI, 2020).

Rispetto a questi straordinari antecedenti cattolici, nel mio piccolo io accentuo semplicemente – o niente affatto semplicemente – l’immanentismo, cioè l’inerenza del divino nella materia viva, in specie nella “materia umana”: perché non si può e non si deve più fare del mondo che vive – vegetale e tanto più animale, e tanto più degli animali vertebrati o mammiferi come noi, “senzienti” e persino dotati di sentimenti – quello che si vuole, in quanto la cura del Vivente infinito e di chi ne è parte è assolutamente fondamentale, tanto più quanto più questo Vivente infinito ed eterno, immanente nella Natura, ci sia intimo. Infatti in modo non senziente, senziente o cosciente, tutto è psichico, tutto è spirito, tutto è in un solo Vivente, e averne cura è decisivo; e, oltre a tutto, non averne sempre più cura ci rovina tutti quanti, umani e non umani. L’essere vivente non è un mucchio di spazzatura, di cui fare quel che si vuole perché in sé sarebbe senza senso. Non è appena “un mucchietto di atomi”, come sentii dire una volta, un po’ amaramente, da Antonio Negri in una sua conferenza a Milano sul suo libro su Leopardi come filosofo (Lenta ginestra. Saggio sull’ontologia di Leopardi, SugarCo, 1987 e poi Mimesis, 2015). A quanto credo, dobbiamo risacralizzare la vita, vedere in essa lo spirito che si materializza: la psiche che si fa corpo, e che diventata cosciente di sé si espande, pur tra mille pericoli, sempre oltre.

La seconda conseguenza è il rapporto tra la nostra fragilità esistenziale e la vita spirituale, in specie tra contingenza e eternità del mondo. Nietzsche, che non a caso si era sentito come uno che segnava i millenni, aveva compreso che tutta la sua visione del cosmo come Essere, è in sé un che di incompiuto se non si sfugge alla totale fragilità esistenziale (ma d’altra parte aveva pure compreso che se l’eternità non comprende pure, e sempre, tale fragilità, non è più né creduta né credibile). Il Nietzsche “vero” negli ultimi anni prima della follia aveva pur detto il mondo o cosmo, spinozianamente, “circolo vizioso Dio” (“circulus vitiosus Deus”, al nominativo) nel 1886, in Al di là del bene e del male (Adelphi, 1987). Ma una tale idea sarebbe stata concepibile solo se il filosofo, ovviamente con piena convinzione, avesse potuto compiere il grande colpo di teatro di dimostrare che contingenza ed eternità sono in senso forte, e non solo in senso metaforico, la stessa cosa. Perciò a Sils-Maria nell’agosto 1881 ricevette una sorta di rivelazione, in una stato di estasi (rivelazione di quel che sapeva da sempre, già nel saggio giovanile La filosofia nell’epoca classica dei greci, del 1873 e Adelphi, 1973): la realtà dell’eterno ritorno. Ci si è sforzati invano di metaforizzare l’idea, che invece in Nietzsche è chiarissima se non si fanno giochi dei bussolotti. In un Mondo-Dio tutto deve ripetersi tal quale eternamente, perché la vita è eterna come l’eterno che l’emana, Deus sive Natura come per Spinoza (ma lui preferiva dire “Vita”), e viceversa. Ma, nel mio romanzo, Dioniso, pur apprezzando l’istanza, lo contraddice. L’attimo è eterno (per Einstein viaggiando nel tempo ritroveremmo il passato tal quale, se mai potessimo farlo), e quindi ineriamo nella nostra totale contingenza all’eterno: non torniamo eternamente tali e quali, ma nonostante la contingenza lo siamo: siamo eterni. Ora lo dice pure Emanuele Severino, come in: La Gloria. Risoluzione del “Destino della necessità” (Adelphi, 2001): tutti i vivi sono eterni essenti. Ma questo dovrebbe farci vivere avendo sempre il senso dell’eterno pure nella contingenza che passa. Nietzsche, però, avrebbe voluto un eterno che per poter vivere risultasse contingente, transeunte, che si sfarina, temporale, sofferente, che talora sta male da morire e muore: ma senza ammettere la via per uscirne; per superare la contingenza del mondo, il nostro “essere frale”: via cercata non solo dai tre monoteismi, ma pure da induisti e buddhisti, che tutti quanti aspirano sempre ad un’infinità oltre il male di vivere (sia essa in sé e per sé, o uno stato mentale). Nietzsche avrebbe voluto identificare l’eternità e infinità con la contingenza del mondo, e viceversa, ma senza mai mollare né l’una né l’altra. E in ciò credo di averlo “esplicitato”. L’eterno non viene nella contingenza per salvarla, e questa non giunge all’eterno al di là di sé stessa, ma l’eterno s’incarna nei viventi perché materializzarsi, temporalizzarsi, vivere e morire è il suo modo di esistere, e viceversa. Come? – Credo rinascendo eternamente nel vivente, che rinasce eternamente (ecco il paradosso di ogni essente, uno per uno).

Lì, però, mi sono per ora arrestato (quest’ultimo tema l’ho solo accennato), perché mentre tali enunciati generalissimi mi sono parsi “il seguito” possibile del Nietzsche della storia, se avessi articolato tutte le conseguenze, anche alla luce del molto che il secolo XX ci ha detto, non solo avrei reso Nietzsche “livorsiano” (come in un mio romanzo è ovvio), ma l’avrei addirittura mutato in colui che sono io (e questo non sarebbe stato intellettualmente onesto. E anche – quel che più conta – sarebbe stato un dare “a un altro”, sia pure un Nietzsche immaginario, la mia identità, cui – sarà perché è mia – sono molto affezionato). Perciò c’è il seguito, la terza amplissima “cantica”, che mi fa tremar le vene e i polsi, tutta in versi, vastissima (ahimé, forse in più tomi), che vedrà la luce nel 2025, esattamente tra un anno (o meno, come primo tomo), ma è già scritta. Non sono impazzito. Ho scritto un poema, ahimé pure vasto, ma non pretendo che sia una nuova per me adorabile Odissea di Omero (per cui rinvio soprattutto a quella a cura di G. A. Privitera, Fondazione Valla-Mondadori, 1981) o la Divina commedia (1313/1321 e Le Monnier, 2002) di Dante. Il genere è poematico-filosofico. Il suo valore, testimoniale o anche maggiore, non lo deciderò io. Come una persona sana di mente se scrive una poesia mentre contempla la campagna non pensa di aver scritto L’infinito di Leopardi (1819, e in “Opere”, a cura di S. e R. Solmi, Einaudi, 1977), ma solo di aver detto quel che pensava o sentiva, così faccio io. E, come disse un tale, “ai posteri l’ardua sentenza”, o la ben possibile “dimenticanza”.

di Franco Livorsi

Commenta per primo