Sintesi:

L’articolo offre un inquadramento delle cause della stagnazione di lungo periodo del potere d’acquisto delle retribuzioni italiane, recentemente evidenziato in ambito internazionale tanto dall’OCSE quanto dall’OIL. A tal fine analizza anzitutto le caratteristiche istituzionali della contrattazione salariale, evidenziando come nel tempo la possibilità di crescita dei salari reali si sia indebolita, nel caso italiano, a causa sia dell’abbandono delle pratiche di concertazione sociale dell’inflazione e della politica dei redditi, sia della difficoltà di sviluppare la contrattazione decentrata. Un rilevante fattore aggiuntivo è stato il crescente numero di piccole e microimprese in cui la contrattazione decentrata è praticamente impossibile e, più recentemente, l’emergere di forme di dumping salariale tramite la “contrattazione pirata”. Queste caratteristiche del sistema produttivo e delle relazioni industriali hanno introdotto una vera e propria “rigidità verso l’alto” dei salari reali nel lungo periodo, gravemente acuita nella fase successiva alla crisi finanziaria globale grazie anche alla diffusione di rapporti di lavoro flessibili e saltuari, che costituisce un caso unico tra le economie sviluppate. L’articolo confuta poi l’approccio teorico secondo cui i salari possono aumentare soltanto se preceduti da incrementi di produttività. A tal fine sintetizza i risultati degli studi di Paolo Sylos Labini sulla crescita della produttività (1984-2004), che evidenziano i diversi meccanismi attraverso i quali un aumento dei salari influenza positivamente la produttività. Infine, viene esaminato il ruolo macroeconomico dei salari reali, confutando il modello delle “riforme strutturali” di Blanchard e Giavazzi (2003), che enfatizza la competitività di costo attraverso bassi salari. In chiusura l’articolo sottolinea l’urgenza di riconsiderare la questione salariale in Italia in un quadro di concertazione sociale, necessario a ottenere la tenuta dei salari reali nell’attuale fase inflazionistica, il buon esito del PNRR e la ripresa dello sviluppo.

Parole chiave: modello di contrattazione salariale, contrattazione decentrata, inflazione programmata, politica dei redditi, Effetto Ricardo, clup reale, Effetto Smith, riforme strutturali, concertazione sociale.

- L’anomalia salariale italiana

Tra i vari aspetti che differenziano profondamente quella italiana dalle altre economie avanzate si segnala, in prospettiva storica, la stagnazione di lungo periodo del potere d’acquisto delle retribuzioni. Come ha indicato fin dall’agosto del 2022 l’ufficio statistico dell’OCSE, nel trentennio 1990-2020, tra i 35 paesi censiti soltanto in Italia si è registrata una perdita di potere d’acquisto della remunerazione media annua del lavoro dipendente[1] (-2,9 per cento), contro incrementi del 33,1 nella media dei paesi OCSE, 33,4 in Germania, 30,1 in Francia, 6,0 in Spagna. Se nel 1990 la remunerazione reale media dei lavoratori italiani era superiore di 4,7 punti percentuali alla media dei paesi dell’OCSE e, in particolare, superiore a quella dei dipendenti francesi, spagnoli e inglesi, nel 2020 essa aveva perso 12 posizioni ed era scesa di 13,7 punti sotto la media (Fig. 1). Di conseguenza, il potere d’acquisto dei lavoratori italiani nel tempo è diventato inferiore non solo a quello di francesi, spagnoli e inglesi, ma – tra gli altri – anche di sloveni, israeliani e irlandesi.

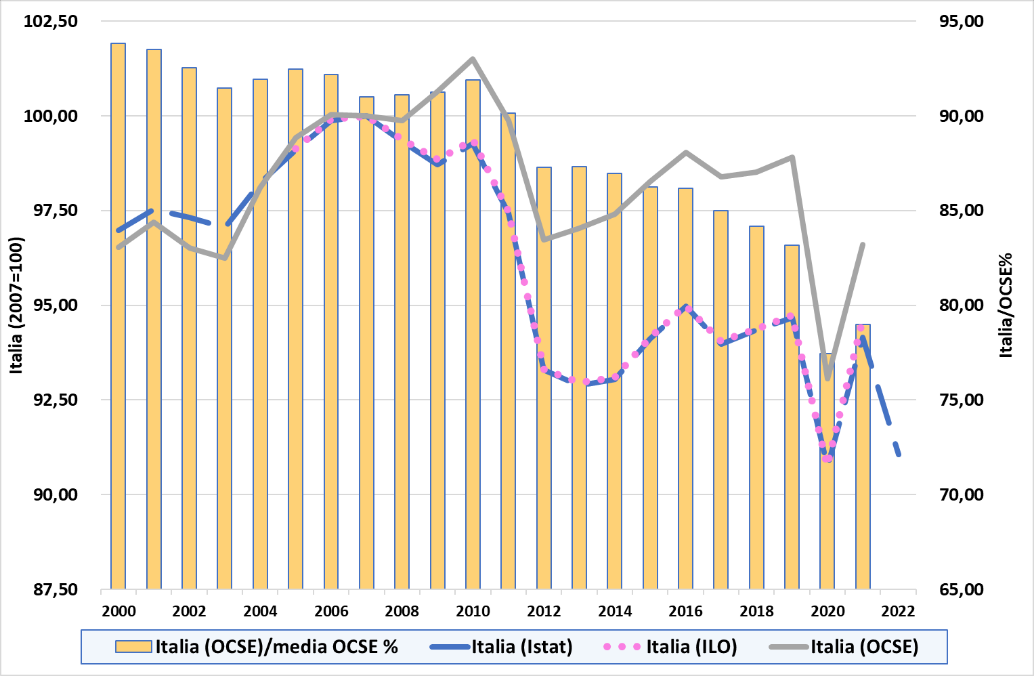

Figura 1. Italia: remunerazione reale media del lavoro dipendente nei dati Istat, OCSE e ILO

Anni 2000-2022 – Numeri indice in base Italia 2007=100 e rapporto % Italia (OCSE)/media paesi OCSE

Per OCSE, redditi da lavoro dipendente annui per occupato a tempo pieno espressi in parità di potere d’acquisto USD del 2020; per Istat e ILO, retribuzioni interne lorde annue per unità di lavoro equivalenti a tempo pieno (ula) a prezzi concatenati in base 2015.

Fonte: elaborazioni su dati Istat (Conti nazionali), OCSE (Annual Wages) e ILO (Global wages).

Più recentemente, nel quadro del Global Wage Report (ILO, 2022), l’Organizzazione Internazionale del Lavoro ha evidenziato l’effetto sui salari reali[2] della “doppia crisi” (finanziaria internazionale e del debito sovrano) che si è protratta senza quasi soluzione di continuità dal 2008 al 2013. L’osservazione focalizzata su questo periodo più breve (2007-2021[3]) mette in risalto quanto profondamente la crisi abbia colpito le retribuzioni reali dei lavoratori italiani. Se nel 2021, nonostante la crisi, le retribuzioni reali medie erano comunque superiori a quelle del 2007 del 13,6 per cento in Germania e del 7,0 per cento in Francia, mentre in Spagna si era registrata una perdita di potere d’acquisto del 2,0 per cento, in Italia la caduta era più che doppia di quella spagnola (-5,3 per cento). Se, poi, per asseverare questo risultato si prendono i dati di fonte Istat[4], la contrazione tra il 2007 e il 2021 risulta ancor maggiore (-5,8 per cento) e si aggrava significativamente nel 2022 (-8,9 per cento).

Se il problema dei bassi salari nei paesi sviluppati, visto in relazione sia alla concorrenza globale delle economie dei paesi in via di sviluppo sia delle montanti disuguaglianze interne, ha da tempo sollevato l’attenzione delle istituzioni internazionali[5] e, tra queste, della Commissione Europea[6], il caso italiano presenta però caratteristiche particolari, che vale la pena di evidenziare nei loro tratti istituzionali e seguendo l’evoluzione della struttura produttiva.

- Il Protocollo Ciampi

Molte e diverse tra loro sono le ragioni che hanno contribuito a determinare il risultato eclatante della stagnazione salariale italiana in corso da un trentennio. Tuttavia, se il mercato del lavoro è fortemente caratterizzato da fattori istituzionali[7], può dimostrarsi opportuno esaminare il risultato anomalo dell’Italia anzitutto sotto il profilo istituzionale. A questo fine è indispensabile fare riferimento al modello di regolazione della contrattazione collettiva dei salari definito dal cosiddetto “Protocollo Ciampi”[8]. Quanto resta di esso, infatti – seppure, come vedremo, pesantemente decurtato e modificato nel corso del tempo – regola ancora oggi in misura preponderante la remunerazione del lavoro dipendente.

Quel testo dava anzitutto attuazione alla principale lezione di Ezio Tarantelli[9], prevedendo la concertazione trilaterale della manovra di politica economica tra il Governo e le principali organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, con particolare riferimento alla programmazione condivisa degli obiettivi di “politica dei redditi e dell’occupazione” (occupazione, crescita e inflazione – per cui, implicitamente, anche produttività, salari, prezzi, profitti, investimenti), attraverso una “sessione di primavera” (maggio-giugno) in preparazione del Documento di programmazione economica e finanziaria (oggi DEF), e una “sessione d’autunno” (settembre) in preparazione della Legge finanziaria (oggi di bilancio).

Tra il 1993 e il 1998, seppure nella situazione gravata da grandi sconvolgimenti giudiziari e politici che portò la Prima Repubblica alla sua conclusione, l’esperienza profondamente innovativa di programmazione concertata degli obiettivi di politica dei redditi, inflazione e occupazione, si dimostrò nettamente vincente. Essa, infatti, consentì un rapido recupero delle gravi condizioni che nel 1991 e 1992 avevano colpito il mercato del lavoro, la lira e la stessa credibilità internazionale dell’economia italiana e, di conseguenza, riuscì ad assicurare l’accesso dell’Italia alla moneta unica fin dal suo varo.

Tuttavia, una volta acquisita la moneta europea, nel nuovo millennio il secondo governo Berlusconi preferì abdicare alla concertazione sociale in favore dell’assai più blando “dialogo sociale europeo”. Nel “Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia” (2001)[10], il Governo definiva tale metodo come un “confronto basato su accordi specifici, rigorosamente monitorati nella loro fase implementativa”: abbandonata la concertazione della politica dei redditi, gli obiettivi da sottoporre a dialogo venivano individuati di volta in volta dal Governo, che chiamava le parti sociali ad un ruolo limitato al parere sulle sue proposte. Tale metodo avrebbe portato nel corso degli anni a negoziati bilaterali e, conseguentemente, al fenomeno degli “accordi separati”, il primo tra i quali fu il Patto per l’Italia del 5 luglio 2002, sottoscritto, dal lato delle organizzazioni sindacali, soltanto da Cisl e Uil. La Cgil manifestò infatti il proprio dissenso e si rifiutò dapprima di negoziare e poi di sottoscrivere un documento che prevedeva una modifica dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. Di fatto, il Libro Bianco e il Patto per l’Italia segnarono non soltanto la fine della concertazione della politica dei redditi, ma la prima, fondamentale tappa del superamento delle regole della contrattazione collettiva sancite dal Protocollo Ciampi, quale si realizzò, poi, con l’Accordo interconfederale[11] separato del 2009 e con il Patto della fabbrica del 2018, nuovamente unitario.

- I due livelli contrattuali

Oltre alle due sessioni annuali di concertazione dell’inflazione programmata e della politica dei redditi, il Protocollo Ciampi, con specifico riferimento alla contrattazione collettiva delle retribuzioni, prevedeva due livelli contrattuali indipendenti, specializzati e non sovrapposti, secondo il principio ne bis in idem. Al primo livello (contratti collettivi nazionali di lavoro o CCNL) veniva attribuito il compito di fissare l’aumento del salario di base, ossia dei minimi salariali delle diverse figure professionali classificate negli inquadramenti previsti dagli stessi contratti[12]. La loro crescita, nell’allora vigente biennio di durata della parte economica dei contratti, veniva legata all’inflazione dei prezzi al consumo: gli aumenti erano infatti pari al tasso di inflazione programmato, con un recupero nel biennio contrattuale successivo di eventuali deviazioni dell’inflazione effettiva dall’obiettivo condiviso. Era peraltro esplicitamente indicata l’opportunità che, nel rinnovare i contratti, i contraenti tenessero conto “dell’andamento delle retribuzioni”.

Quella determinata dal contratto nazionale (primo livello) era dunque la voce salariale di base, il cui scopo era assicurare la tenuta nel tempo del salario reale attraverso la determinazione forward-looking (inflazione programmata, obiettivo comune di Governo, sindacati e imprese), proposta negli anni ’80 da Tarantelli (1995, 2006) per bloccare la spirale prezzi-salari-prezzi, che invece la scala mobile alimentava replicando di trimestre in trimestre l’adeguamento dei salari rispetto ad ogni impulso inflazionistico rilevato nel trimestre precedente, fosse anche dovuto soltanto al precedente scatto di scala mobile. In altri termini, i contratti di primo livello proteggevano il potere d’acquisto del salario “di base” grazie a una regola che ne assicurava la “rigidità verso il basso”, al netto di eventuali ritardi nel rinnovo del contratto stesso[13].

Al secondo livello (contrattazione decentrata) gli accordi locali – aziendali o territoriali – fissavano un salario aggiuntivo “di risultato”, che poteva accrescere il potere d’acquisto delle retribuzioni sulla base del raggiungimento di obiettivi programmati di produttività, redditività e/o qualità del prodotto contrattati localmente.

La crescita complessiva dei salari reali veniva perciò a dipendere, per quanto riguarda la protezione dall’inflazione delle retribuzioni di base (minimi contrattuali e altre indennità “di categoria”), dalla diffusione della contrattazione nazionale (e quindi, essenzialmente, dalla limitazione del lavoro sommerso e dalla puntualità nel rinnovo dei contratti). Mentre l’aumento dei salari reali (crescita oltre l’inflazione dei salari complessivi[14]) era demandata alla diffusione e all’intensità della contrattazione decentrata (aziendale o territoriale).

- La “rigidità verso l’alto” del potere d’acquisto delle retribuzioni complessive

A proposito di quest’ultimo aspetto, va però segnalato che nelle piccole e nelle microimprese, dove la contrattazione aziendale è impossibile per l’assenza di rappresentanti sindacali interni, la contrattazione decentrata – e con essa la crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni – poteva (e può ancora oggi) essere realizzata soltanto a livello territoriale, come già nel 1997 aveva chiaro la Commissione sul funzionamento del Protocollo del 1993 presieduta da Gino Giugni, che auspicava esplicitamente il ricorso alla contrattazione collettiva a livello territoriale (regionale, provinciale, di distretto), “in modo particolare per i settori o le aree territoriali caratterizzate da una consistente presenza di piccole imprese” [15].

Va peraltro sottolineato con forza che, ai fini della crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni, il rilievo della debolezza del secondo livello contrattuale trova una notevole accentuazione con il profondo mutamento strutturale che l’economia italiana mette in opera nel ventennio che intercorre tra il Censimento dell’Industria e dei Servizi del 1991 e quello del 2011. Sospinto dalla crisi dell’impresa fordista, dalla privatizzazione delle imprese pubbliche, dall’aumento del grado di concorrenza internazionale a livello sia continentale che globale e dall’approfondirsi delle conseguenze economiche della terza rivoluzione industriale, il sistema produttivo si trasforma profondamente. In particolare, il numero delle imprese cresce addirittura del 33 per cento, da 3,3 a 4,4 milioni (da un’impresa ogni 17,2 a una ogni 13,5 abitanti), ma a questa crescita corrisponde un aumento di soli (se paragonati alle nuove imprese) 1 milione e 78 mila addetti. Il 98 per cento delle nuove imprese (più di un milione) è infatti costituito da microimprese (0-9 addetti), segmento la cui dimensione occupazionale media nel 2011 scende a 1,8 addetti contro i 2,1 del 1991. Le microimprese, la cui forte espansione accentua ulteriormente la peculiare caratterizzazione della struttura e dei risultati dell’economia e del mercato del lavoro italiani, danno così complessivamente lavoro a 7,7 milioni di addetti, ovvero al 47 per cento degli addetti dell’industria e dei servizi privati.

Nel quadro di questa nuova caratterizzazione della struttura produttiva del Paese, se la grande maggioranza dei lavoratori risulta comunque coperta da un accordo salariale di carattere nazionale[16], siglato da associazioni datoriali o sindacali perlopiù rappresentative, non ha invece accesso alla contrattazione decentrata (aziendale o territoriale), ovvero all’unico strumento in grado di consentire la crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni[17], circa il 70% di coloro che lavorano in aziende con più di 20 dipendenti (che totalizzano il 42% dei dipendenti dell’industria e dei servizi privati) e significativamente più del 70% di coloro che lavorano in aziende tra 10 e 19 addetti (che ne totalizzano circa l’11%)[18]. Infine, pur non risultando ancora disponibili stime per le microimprese da 1 a 9 dipendenti, non è improbabile che in quel segmento i lavoratori coperti dal secondo livello contrattuale (per forza di cose, territoriale) siano prossimi a zero (ad eccezione di lavoratori dell’artigianato e degli edili[19]).

- L’abbandono dell’inflazione programmata e la trasformazione del contratto nazionale

All’assenza di contrattazione decentrata va poi aggiunto il fatto che l’accordo interconfederale non sottoscritto dalla Cgil del 2009, concepito all’indomani della crisi finanziaria internazionale, da un lato ha abrogato la programmazione concertata dell’inflazione (che in realtà già dal 2002 era divenuta un atto più rituale che genuinamente programmatorio), dall’altro ne ha mutato tanto il metodo che l’oggetto. Sotto il primo profilo, l’inflazione come atto di programmazione sociale della manovra economica triennale viene sostituita da una previsione econometrica effettuata da un soggetto tecnico terzo[20], riponendo definitivamente in soffitta ogni tentativo di concertazione trilaterale del cammino dell’economia o quanto meno dei prezzi; mentre, sotto il secondo, l’oggetto della previsione diventa l’indice armonizzato dei prezzi al consumo (Ipca) (riferimento principale della Banca Centrale Europea), che però si ritiene di dover depurare del prezzo dei beni energetici importati[21]. In questo modo, ai contratti nazionali viene affidato il compito di assorbire gli effetti sui prezzi al consumo dei possibili shock dovuti al rincaro di petrolio e altri prodotti energetici prodotti all’estero – un ruolo che rende ulteriormente difficile l’incremento del potere d’acquisto delle retribuzioni.

Nell’insieme, dunque, non può stupire che, anche senza tener conto del blocco dei rinnovi contrattuali dei dipendenti pubblici dal 2010 al 2017, per almeno il 70 per cento dei lavoratori dipendenti italiani il potere d’acquisto delle retribuzioni si sia dimostrato dal 1993 ad oggi rigido verso l’alto più ancora che verso il basso. Ai lavoratori privi di contrattazione integrativa vanno infatti sommati i lavoratori del sommerso (secondo la stima Istat del 2021, 2,6 milioni di unità di lavoro dipendente equivalenti a tempo pieno, pari al 15,2% del totale dei dipendenti) e la schiera, in continua crescita, dei dipendenti caratterizzati da rapporti di lavoro flessibile e precario, di regola esclusi dalla contrattazione decentrata e, in taluni casi (contratti a chiamata, voucher ecc.) anche da quella nazionale, nonché i lavoratori con contratti di prossimità ex art. 8 della legge 14 settembre 2011, n. 148, e i dipendenti coperti da CCNL “pirata” ispirati all’obiettivo del dumping salariale e, pertanto, con salari di primo livello inferiori a quelli dei contratti più rappresentativi.

Questo, nonostante le specifiche intese di categoria di applicazione del citato Accordo interconfederale del 2009 (ove presenti) abbiano introdotto nella contrattazione nazionale l’elemento di garanzia retributiva, beneficio riservato ai lavoratori privi, nel precedente quadriennio, di qualunque voce retributiva ulteriore rispetto ai minimi di categoria fissati dal relativo CCNL. E nonostante il fatto che, nel 2018, il successivo accordo interconfederale (Patto della fabbrica), non più separato, abbia demandato al contratto nazionale il compito di definire il TEC, ovvero il trattamento economico complessivo, comprensivo dei minimi tabellari “e di tutti quei trattamenti economici – nei quali (…) sono da ricomprendere fra gli altri anche le eventuali forme di welfare – che il contratto collettivo nazionale di categoria qualificherà come «comuni a tutti i lavoratori del settore», a prescindere dal livello di contrattazione a cui il medesimo contratto collettivo nazionale di categoria ne affiderà la disciplina” [22].

- Trasformazione dei rapporti di lavoro e riduzione delle ore lavorate

I dati Istat sull’andamento reale della retribuzione lorda media dal 2008 al 2022 (deflazionato con l’indice Ipca completo) mostrano che, dopo la caduta di 6,5 punti percentuali nel triennio 2011-2013, legata alla crisi del debito sovrano, si verifica una parziale ripresa di 1,8 punti nel quinquennio 2014-2019, a cui seguono un’ulteriore caduta di quasi 4 punti nel 2020, legata alla pandemia, il rimbalzo di 3,4 punti nel 2021 e poi, nel 2022, gli effetti della guerra in Ucraina (-3,1 punti). Nel complesso, la perdita di potere d’acquisto è consistente (-8,3 punti) e offre un primo inquadramento del ruolo delle dinamiche salariali nell’aumento dei lavoratori poveri, che tra il 2005 e il 2021 passano, secondo Eurostat, dall’8,7 all’11,6 per cento degli occupati, mentre le persone in condizione di povertà assoluta crescono, secondo l’Istat, dal 3,3 al 9,4 per cento della popolazione.

Per valutare questo risultato tuttavia, per quanto fondamentale, la retribuzione media costituisce un elemento informativo di prima approssimazione, perché sin dal 2000 le ore lavorate dai dipendenti registrano una caduta continua e pressoché lineare[23], relativamente indipendente dal ciclo economico, il cui effetto sul reddito dei lavoratori si somma a quello della riduzione della retribuzione reale per ora lavorata. Tra il 2000 e il 2022, secondo i Conti nazionali Istat, le ore lavorate in un anno da un dipendente registrano infatti una riduzione del 7,9 per cento, equivalente ad un taglio di 133 ore l’anno. In questi 22 anni, la perdita di potere d’acquisto della retribuzione media è pertanto dovuta, per il 68,6 per cento, alla caduta delle ore lavorate, mentre la riduzione della retribuzione reale per ora lavorata ne causa meno della metà (30,3 per cento)[24]. Va peraltro notato che la caduta delle ore lavorate per occupato non è tanto dovuta ad una riduzione degli orari di lavoro a tempo pieno stabiliti dalla contrattazione collettiva, che nei 22 anni crescono invece in media di circa 30 ore l’anno, quanto alla progressiva diffusione delle posizioni di lavoro flessibile, saltuario o precario introdotte nell’ordinamento italiano dalle numerose riforme dei rapporti di lavoro, succedutesi da ormai più di un quarto di secolo in parallelo con la trasformazione dimensionale dell’apparato produttivo discussa sopra, e ancora in corso. A questo proposito, senza addentrarci negli effetti su salari, orari, diseguaglianze, accumulazione del capitale umano, volatilità dell’occupazione e povertà legati alle numerose e svariate forme di lavoro flessibile e precario[25], ci si può qui limitare a notare che, tra il 2004 e il 2020, la quota di lavoratori sottoccupati, che lavorano part-time ma vorrebbero lavorare un numero di ore maggiore, passa dal 2,1 al 3,7 per cento degli occupati, mentre quella dei lavoratori in part-time involontario (in larga maggioranza donne) che vorrebbero un impiego a tempo pieno, dal 36,0 raggiunge il 64,6 per cento dei lavoratori a tempo parziale.

- Il rapporto tra salari e produttività

Le evidenze qui presentate consentono di trarre una conclusione sul fatto che il ruolo delle istituzioni nel plasmare gli esiti del mercato del lavoro trova nel caso italiano, pur in combinazione con l’evoluzione strutturale del sistema produttivo, un riconoscimento difficilmente contestabile. Tale riconoscimento però, per quanto palese e in linea con una certa tradizione storica italiana di attaccamento al valore sociale e culturale della moderazione salariale[26], non esime dalla necessità di evidenziare come la stagnazione salariale influenzi, oltre alla distribuzione del reddito e all’aumento della povertà, la stessa crescita dell’economia.

Tale relazione trova anzitutto la sua sintesi nel rapporto tra crescita salariale e andamento della produttività del lavoro. In prima approssimazione infatti, a parità di input di lavoro e senza considerare l’andamento dei prezzi, è lo sviluppo della produttività a stabilire la crescita dell’economia. Da questo punto di vista, nel periodo 2000-2022 la produttività in volume, misurata come valore aggiunto a prezzi concatenati per ora lavorata, è cresciuta in misura modesta, complessivamente del 5,6 per cento (0,25 per cento l’anno), mentre la retribuzione lorda reale per ora lavorata, deflazionata con l’indice Ipca, è cresciuta assai meno, dell’1,9 per cento (0,09 per cento l’anno). Tuttavia: a) i prezzi al consumo sono aumentati molto più del deflatore del valore aggiunto; e, b), ai fini della tenuta complessiva del reddito da lavoro dipendente, la ricordata caduta delle ore lavorate è stata più che compensata dal consistente aumento degli occupati dipendenti (19,1 per cento). Pertanto, la quota del lavoro dipendente a prezzi correnti è risultata complessivamente crescente e, tra il 2000 e il 2022, è aumentata dal 41,2 al 45,7 per cento del valore aggiunto[27]. Va peraltro notato che, data la consistente riduzione della retribuzione reale per occupato, dovuta in primo luogo al calo delle ore lavorate per dipendente, la crescita della quota dei salari va ricondotta per intero all’aumento degli occupati[28].

- Salari e produttività

Nel lungo periodo, il rapporto tra crescita salariale e andamento della produttività dovrebbe obbedire alla “regola d’oro” della politica salariale, che richiede che l’aumento delle retribuzioni sia pari a quello della produttività del lavoro al fine di assicurare uno sviluppo del potere d’acquisto dei lavoratori non inflazionistico e un rapporto tra salari e profitti tale da non penalizzare né la crescita degli investimenti né quella dei consumi. Rimanendo sempre a livello aggregato, e quindi senza tener conto dei diversi andamenti a livello settoriale, dimensionale e territoriale, il confronto tra gli andamenti delle due variabili (remunerazione e produttività del lavoro) nell’intero periodo 2000-2022 (Tavola 1) mostra che, a prezzi correnti, il reddito da lavoro dipendente è cresciuto lievemente più della produttività, tanto se si misurano le due variabili adottando come input di lavoro gli occupati dipendenti, quanto se lo si fa adottando come input le ore da loro lavorate. Tuttavia, la differenza è minima: 0,2 punti percentuali l’anno a favore del reddito per occupato, 0,1 punti a favore del reddito per ora lavorata.

Tavola 1. Crescita del reddito da lavoro dipendente e della produttività del lavoro per tipo di input di lavoro a prezzi correnti e concatenati – Anni 2000-2022 (tassi di variazione % medi annui e differenze)

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Conti nazionali.

Il quadro cambia di segno, ma non di rilevanza, se valutiamo reddito e produttività a prezzi concatenati. Utilizzando come unità di input di lavoro gli occupati, sia la produttività sia il reddito presentano variazioni di lungo periodo negative, sebbene di entità molto modesta, con una riduzione del potere d’acquisto delle retribuzioni maggiore di un terzo rispetto al ridimensionamento della produttività; mentre, impiegando come unità di lavoro le ore lavorate, la produttività mette a segno un piccolo guadagno ma non così il reddito. Infine, le differenze reddito-produttività, in entrambi i casi a sfavore del reddito, sono dello stesso modesto ordine di grandezza di quelle (a favore del reddito) calcolate a prezzi correnti. La crescita dei prezzi al consumo, più elevata di quella del deflatore del valore aggiunto, comporta che un aumento medio annuo dello 0,3 per cento della produttività per ora lavorata (comunque molto modesto) non si trasferisca al potere d’acquisto delle retribuzioni, dando conferma della “rigidità verso l’alto” delle retribuzioni discussa più sopra. Nell’insieme, quindi, si può concludere che nel lungo periodo qui considerato, e al lordo degli effetti di composizione[29], la regola d’oro, seppure a fronte di tassi di crescita a prezzi concatenati molto modesti, si è scontrata con la “rigidità verso l’alto” del potere d’acquisto delle retribuzioni le cui cause di carattere istituzionale abbiamo esaminato nei paragrafi 2 e 3.

Nell’arena delle relazioni industriali, la regola d’oro è stata sconfitta da una regola di piombo, basata su due principi generali. Il primo è che, indipendentemente dai guadagni di produttività, le retribuzioni reali non possono crescere se non c’è contrattazione decentrata – che, come abbiamo visto, è accessibile soltanto a una quota molto ridotta di lavoratori dipendenti. Sotto questo profilo, le indicazioni innovative pur contenute nel Patto della fabbrica a proposito del TEC[30] non hanno sinora modificato la tendenza di lungo periodo alla stagnazione delle retribuzioni reali vista sopra. Il secondo elemento (che deriva dal primo, in quanto è una caratteristica fondamentale della contrattazione di secondo livello e, peraltro, ne patisce i limiti) è che comunque l’incremento di produttività si deve verificare prima dell’aumento della retribuzione: “se la produttività non cresce i salari non possono crescere” è stato infatti per molti anni il leitmotiv della posizione datoriale nel corso delle trattative di rinnovo dei contratti. Ma, sotto il profilo dell’analisi economica, il rapporto causale tra le due variabili è benefico davvero solo e soltanto se muove “dalla produttività ai salari”?

- Dai salari alla produttività

In realtà, secondo Paolo Sylos Labini, la produttività non cresce se non crescono prima o almeno contemporaneamente i salari[31]. Questa ipotesi è stata esplorata dall’economista romano in una messe di studi condotti per ben vent’anni (tra il 1984 e il 2004)[32], allo scopo di sperimentare su diversi paesi, settori e periodi la validità empirica della funzione di produttività che egli, attingendo agli economisti classici, contrappone alla funzione di produzione neoclassica come modello generale di spiegazione della crescita della produttività, e al cui interno la dinamica salariale svolge un ruolo centrale.

Della funzione di produttività di Sylos Labini possiamo qui considerare anzitutto gli elementi pertinenti l’influenza diretta della crescita salariale sulla produttività, ovvero:

- il costo del lavoro in rapporto al prezzo dei macchinari come determinante primaria degli investimenti di meccanizzazione/digitalizzazione dei processi produttivi (effetto Ricardo),

- l’aumento del “costo assoluto del lavoro”, ovvero del rapporto tra il costo del lavoro per unità di prodotto e i prezzi del prodotto (effetto organizzazione).

- A questi due elementi possiamo poi aggiungere, con riferimento al rapporto tra estensione del mercato e produttività (effetto Smith), a cui Sylos Labini attribuisce il ruolo di principale motore della crescita della produttività dell’intera economia, l’ipotesi di un effetto della crescita salariale come fattore di ampliamento del mercato dei beni di consumo, e dunque motore della crescita della produttività nell’ambito più limitato di quel settore.

Il primo effetto, che l’autore riprende dall’opera di David Ricardo, evidenzia che la crescita della produttività si genera nelle situazioni che consentono all’impresa un risparmio diretto dell’input di lavoro a parità di produzione. Il risparmio diventa possibile, in particolare, quando si verifica un aumento del prezzo del lavoro rispetto a quello delle macchine: “le macchine e il lavoro sono in concorrenza permanente tra loro (…) [ma le macchine] non possono essere impiegate fino a quando il lavoro non sia diventato relativamente più costoso” (Ricardo, 1951, p. 395). Questa affermazione avanza il principio fondamentale secondo il quale il costo del lavoro influenza il modello di competitività dell’impresa o attraverso il suo contenimento, che consente all’impresa di mantenere inalterata la tecnologia produttiva (“via bassa” allo sviluppo), o attraverso la sua crescita, che spinge invece l’impresa all’avanzamento tecnologico (“via alta”).

Sylos Labini (2004, 36) riassume così questo effetto: «Nel ragionamento di Ricardo, la sostituzione delle macchine al lavoro diviene vantaggiosa sia quando i salari aumentano, sia quando viene inventata una nuova macchina, più efficiente ma non più costosa delle macchine esistenti, mentre i salari restano costanti: il secondo caso equivale a quello di una diminuzione del prezzo delle macchine esistenti: sia nel primo che nel secondo caso, il rapporto w/pma aumenta». Nei suoi studi, che coprono un ampio spettro di economie, periodi e settori diversi, l’effetto Ricardo (o del “prezzo relativo del lavoro”) sulla crescita della produttività si presenta con un ritardo consistente, compreso tra due e tre anni, legato al processo di sostituzione del lavoro da parte dei macchinari, e il suo coefficiente è, nella media dei casi studiati, pari a 0,43, mentre in Italia è mediamente 0,41.

Il secondo effetto (“effetto organizzazione”) è generato dai movimenti del “costo assoluto del lavoro”, termine con cui l’economista definisce il costo del lavoro per unità di prodotto depurato dall’andamento dei prezzi (clup reale). Il movimento del costo assoluto del lavoro equivale, per definizione, alla differenza tra la variazione del costo del lavoro per unità di prodotto e quella dei prezzi del prodotto. Se i prezzi crescono più del clup nominale, il costo assoluto del lavoro si riduce e la quota dei profitti nel reddito aumenta: le imprese accrescono i loro margini senza dover agire per aumentare la produttività[33]. Se invece il clup nominale cresce più dei prezzi[34], il costo assoluto del lavoro aumenta, il margine lordo si riduce e le imprese devono attivarsi per salvaguardare i propri guadagni riorganizzando la produzione, riducendo l’occupazione o ancora aumentando i prezzi del prodotto per ridurre il costo del lavoro in termini relativi.

L’effetto dell’aumento del costo assoluto del lavoro sulla dinamica della produttività, che Sylos Labini chiama “effetto organizzazione” in quanto indipendente dall’acquisto di macchinari o dall’effettuazione di altri investimenti, è abbastanza rapido (qualche trimestre-un anno) e, nelle numerose stime dell’economista riportate da Corsi e Guarini, il coefficiente medio, con un ritardo di un anno, è di 0,18, mentre per l’Italia è di 0,15.

Il terzo effetto trae fondamento dall’analisi di Adam Smith della manifattura degli spilli, la cui conclusione è che “la divisione del lavoro dipende dall’estensione del mercato”[35], e può considerarsi l’archetipo delle teorie che legano la crescita della produttività all’ampliamento dell’attività economica (legge di Kaldor-Verdoorn, legge di Okun[36]). I lavori di Sylos Labini forniscono molteplici stime di questo effetto in termini di rapporto tra la crescita del Pil o del valore aggiunto manifatturiero a prezzi correnti e la crescita della produttività a prezzi costanti[37]. L’effetto, contemporaneo su dati annuali, si dimostra in assoluto il più rilevante per la crescita della produttività: 0,43 nelle stime riferite ai diversi paesi esaminati e ancora maggiore, 0,55, per l’Italia.

Con riferimento all’effetto Smith, poi, la funzione di produttività di Sylos Labini può suggerire l’ipotesi, da sottoporre a verifica empirica, che un aumento del monte salari conduca ad una contemporanea estensione del mercato dei beni di consumo, tale da innescare un aumento della produttività delle imprese in esso operanti. Nel periodo 2006-2020, l’elasticità media dei consumi delle famiglie rispetto al reddito da lavoro dipendente, al netto dei beni di consumo importati, è stata di 0,46. Poiché nelle stime di Sylos e degli autori citati alla n. 36 l’espansione del prodotto si trasferisce alla produttività con un coefficiente vicino a 0,5, una crescita unitaria dei salari dovrebbe trasferirsi alla produttività delle numerose imprese nazionali operanti nel mercato dei beni di consumo con un coefficiente positivo e non insignificante.

A questa sintetica discussione degli effetti della dinamica salariale sulla produttività si può infine accostare un fenomeno che nella funzione di Sylos Labini non trova spazio, ma da decenni anima un lungo e complesso dibattito[38]: l’effetto di una riduzione delle ore lavorate pro capite sulla dinamica della produttività oraria. Nei dati dell’economia italiana, nel periodo 2000-2022 la riduzione di un punto percentuale in media d’anno delle ore lavorate per occupato si è accompagnata ad una crescita della produttività oraria con un coefficiente contemporaneo di 0,26. Questo risultato – certamente da sottoporre agli approfondimenti necessari ad isolare gli effetti di settore, dimensione e territorio dal lato delle imprese, e di tipologia di rapporto contrattuale, età e titolo di studio dal lato dei lavoratori -, segnala la possibile esistenza di un tradeoff tra riduzione della durata del lavoro e crescita della produttività oraria, la cui conferma potrebbe agevolare l’indirizzo del mercato del lavoro italiano verso standard di entrambe le variabili più prossimi a quelli europei.

- Salari, domanda internazionale, crescita

Peraltro, se il mercato del lavoro è un’istituzione sociale, la sua regolazione non può disconoscere che il potere d’acquisto delle retribuzioni assolva un ruolo economico rilevante nel sostenere la domanda di beni e servizi prodotti dalle imprese nazionali, tanto più in un’economia in cui la crescita della spesa pubblica come motore della domanda interna netta è fortemente frenata dall’obiettivo di stabilità della moneta unica. La stagnazione di lungo periodo dei salari reali che, come abbiamo visto all’inizio di questo lavoro, ha caratterizzato l’economia italiana nel trentennio successivo alla fase di rientro dell’inflazione e ancora la caratterizza oggi, sotto il profilo della storia culturale va probabilmente interpretata come reazione del sistema delle relazioni industriali alle gravi turbolenze sociali che hanno segnato in quegli anni il conflitto sociale, di cui forse l’esempio più tragicamente emblematico è costituito dall’assassinio di Ezio Tarantelli, lo studioso che più di ogni altro si era impegnato nella proposta di combattere l’inflazione attraverso il coordinamento dei comportamenti delle parti sociali per il raggiungimento di obiettivi di occupazione, crescita e inflazione condivisi con il governo (Tarantelli, 1986, 1995).

Essa, tuttavia, va compresa anche come manifestazione di una crisi dello stesso sistema delle relazioni industriali e del diritto del lavoro italiano, del cui ruolo la letteratura economica neoliberista propone – in modo più o meno implicito – un severo ridimensionamento ai fini del rafforzamento del ruolo economico razionalizzatore del mercato, nell’ambito del lavoro non diversamente che in quelli del prodotto e dei capitali. Un esempio tanto autorevole quanto paradigmatico di questa proposta è offerto da un articolo del 2003 di Oliver Blanchard e Francesco Giavazzi sugli effetti macroeconomici della deregolazione dei mercati del lavoro e del prodotto. Per rispondere dal lato dell’offerta alle sfide della globalizzazione, delle nuove tecnologie e (per i paesi dell’euro) della moneta unica, gli autori ritengono indispensabile la liberalizzazione del mercato dei prodotti e dei servizi, in modo da favorire la crescita della produttività e la competitività delle imprese. Elemento parallelo, ma comunque essenziale della strategia proposta, è la flessibilizzazione del mercato del lavoro, che richiede l’indebolimento dei soggetti collettivi e l’individualizzazione dei rapporti di lavoro, in modo che la remunerazione dei lavoratori sostenga la competitività internazionale dei beni e dei servizi prodotti dalle imprese nazionali.

Nel modello di Blanchard e Giavazzi, la crescita è sospinta dal lato dell’offerta, attraverso processi di deregolazione dei mercati, che dovrebbero favorire la concorrenza tra le imprese e, quindi, l’innovazione nel mercato del prodotto e, al tempo stesso, rafforzare la concorrenza tra i lavoratori nel mercato del lavoro. La funzione dello Stato è limitata al potenziamento del ruolo dei mercati attraverso il varo di “riforme strutturali” mirate alla loro liberalizzazione. Il ruolo della mano pubblica negli ambiti della politica industriale e della regolazione della domanda interna – fosse anche solo come sostegno allo sviluppo della tecnologia –, sono assenti dal quadro; mentre la domanda di beni e servizi è presente soprattutto come domanda estera (da intendersi come globale ed europea) che, implicitamente, è da ritenersi accelerata dai processi di globalizzazione dei commerci e liberalizzazione dei movimenti internazionali di capitale. Il legame tra i salari e la domanda interna (al netto delle importazioni) è pertanto trascurato, anche se, per favorire l’accettabilità sociale delle politiche proposte, gli autori suggeriscono l’accortezza che la moderazione salariale sia successiva e, possibilmente, inferiore ai guadagni di produttività ottenuti dalle imprese sulla spinta della liberalizzazione dei mercati dei beni e del lavoro.

In altri termini, all’indomani della creazione della moneta unica, Blanchard e Giavazzi proponevano per le economie europee e, si può supporre, in particolar modo per quella italiana, gravata da un debito pubblico elevato, un modello di sviluppo export-led (à la Thirlwall, 1986) che subordinasse il ruolo della domanda interna ad un avanzo nei conti con l’estero come elemento portante della crescita economica e, nell’affidamento alle virtù dell’iniziativa privata e del libero mercato, trascurasse il ruolo centrale della mano pubblica nello sviluppo della ricerca di base e, più in generale, nell’aggancio dell’apparato produttivo all’economia della conoscenza[39]. Ma il nuovo contesto internazionale, in cui alla globalizzazione dei commerci si somma la liberalizzazione dei movimenti di capitale, più che lo sviluppo delle economie nazionali ha mostrato di favorire quello delle imprese global player, che sempre minori rapporti organici (e soprattutto fiscali) intrattengono con le comunità territoriali e nazionali[40]. Per questo l’applicazione di modelli di sviluppo ispirati alla lezione di Blanchard e Giavazzi all’economia italiana, caratterizzata come abbiamo visto da una domanda interna depressa dalla stagnazione salariale, da ben poche imprese global player (per lo più a partecipazione pubblica) e da un numero straordinariamente elevato di piccole e di microimprese, collocate in segmenti a basso valore aggiunto delle catene globali, ottiene risultati particolarmente sfavorevoli.

In numeri: rispetto a prima della crisi internazionale (2007), un consistente aumento delle esportazioni nette ha effettivamente portato al Pil del 2019 (l’ultimo anno prima della pandemia) un ingente contributo di 46,1 miliardi a prezzi del 2015 (+32,2%). Ma la speculare compressione della domanda interna, risultato di una politica economica finalizzata tanto a rendere più competitive le esportazioni, anzitutto grazie al costo del lavoro tenuto a freno dalla stagnazione di lungo periodo delle retribuzioni reali, quanto a ridurre il peso della spesa pubblica e delle importazioni (comunque aumentate, nel complesso, di 23,3 miliardi) si è accompagnata ad una riduzione del Pil di 66,2 miliardi (-3,7 per cento). In altri termini, se nel 2019 l’economia italiana si ritrova, rispetto al 2007, con 46,1 miliardi in più di avanzo commerciale, lo fa al prezzo di 20,0 miliardi in meno di consumi delle famiglie e 13,7 miliardi in meno di consumi della PA, cui fanno riscontro 74,1 miliardi in meno di investimenti: ad ogni miliardo in più di avanzo commerciale si sono accompagnati 2,3 miliardi in meno in consumi, servizi pubblici e investimenti.

In questo modello di stagnazione, se non di recessione economica, che altrove abbiamo definito mercantilista povero (Tronti, 2019), crescono le esportazioni ma l’economia non cresce perché non aumenta la domanda interna netta; e quest’ultima non può aumentare perché non crescono né i salari, né i consumi delle famiglie né quelli della pubblica amministrazione e, quindi, nemmeno gli investimenti, tanto pubblici quanto privati (Tronti, 2021), nonostante i bassi tassi di interesse applicati dal sistema bancario fino al primo semestre del 2022 che, in assenza di prospettive di crescita interna favoriscono semmai gli investimenti diretti all’estero.

A conclusioni convergenti pervengono Baccaro e D’Antoni (2020), in un interessante studio che analizza i risultati problematici della strategia di politica economica del “vincolo esterno”, perseguita pervicacemente dall’Italia a partire dagli anni ’80, soffermandosi, in particolare, sugli effetti macroeconomici della firma del Trattato di Maastricht e dell’adozione della moneta unica. La loro analisi evidenzia, tra gli altri, gli esiti negativi delle riforme della contrattazione salariale e dei rapporti di lavoro con specifico riferimento alla domanda interna e alla crescita della produttività, ponendoli a confronto con i risultati positivi del periodo precedente all’entrata nell’euro (1992-1996), quando l’economia italiana era riuscita a tenere efficacemente testa tanto alla crisi della lira quanto a quella occupazionale degli anni 1991-92.

- Conclusioni

A chiusura di questo scritto è opportuno richiamare brevemente i principali aspetti evidenziati. L’analisi delle caratteristiche istituzionali di regolazione della contrattazione salariale nell’economia italiana ha mostrato che, se esse hanno bene o male garantito dal 1993 (Protocollo Ciampi) la tenuta del potere d’acquisto delle retribuzioni attraverso regole di “rigidità verso il basso” della dinamica salariale, la possibilità di aumento delle retribuzioni reali si è invece fortemente indebolita nel corso del tempo, a causa tanto della difficoltà di sviluppo della contrattazione decentrata, quanto dell’abbandono delle pratiche di concertazione sociale dell’inflazione e della politica dei redditi. L’abbandono si è spinto sino alla rinuncia allo stesso strumento del tasso di inflazione programmato con il coinvolgimento delle parti sociali in favore di un tasso semplicemente previsto da un’istituzione tecnica terza e all’esclusione del prezzo dei beni energetici importati dall’indicatore statistico di riferimento (l’indice armonizzato dei prezzi al consumo Ipca).

A questi elementi di impedimento istituzionale di ogni possibile crescita del potere d’acquisto delle retribuzioni si sono sommati: a) nel ventennio tra i censimenti del 1991 e del 2011, l’ingente spostamento delle aziende italiane verso la dimensione della piccola (10-15 addetti) e soprattutto della microimpresa (0-9 addetti), dove la contrattazione decentrata è estremamente difficile se non impossibile; e, b), negli anni successivi, lo sviluppo di forme di dumping salariale ad opera della “contrattazione pirata”, mentre il lavoro precario, irregolare e sommerso ha mantenuto se non accresciuto la sua diffusione. In questo quadro, alla rigidità verso il basso delle retribuzioni reali si è venuta a sommare una loro speculare rigidità verso l’alto nel lungo periodo, con fasi di vero e proprio ridimensionamento che, come segnalano tanto l’OCSE quanto l’OIL, costituisce un vero e proprio unicum tra le economie sviluppate.

Degli aspetti istituzionali a più immediato contenuto economico, fa poi parte il tenet teorico che ha contraddistinto buona parte della contrattazione collettiva, riassunto nell’affermazione che i salari non possano aumentare se prima non sia cresciuta la produttività. A confutazione di questo principio generale l’articolo sintetizza i risultati di vent’anni di studio di Paolo Sylos Labini sulla crescita della produttività, evidenziando che un aumento dei salari influenza la crescita della produttività sia quando esso rende conveniente il prezzo dei macchinari (effetto Ricardo), sia quando il costo del lavoro per unità di prodotto cresce più del prezzo del prodotto (effetto organizzazione); e molto probabilmente anche quando l’aumento è motivo di espansione del mercato dei beni di consumo (effetto Smith).

L’ultimo argomento affrontato è quello del ruolo macroeconomico del potere d’acquisto dei salari. A questo proposito è stato esaminato per contrasto il modello paradigmatico “delle riforme strutturali” di Blanchard e Giavazzi (2003), che si può interpretare come caratterizzato da un’impostazione macroeconomica che tende a coincidere con la teoria della necessità di sottoporre l’economia ad un “vincolo esterno”, autorevolmente proposta sin dagli anni ’80 come rimedio alle difficoltà dell’economia italiana[41]. In quella prospettiva, al cui interno i salari costituiscono essenzialmente un elemento di competitività del prodotto nazionale a fronte dell’impetuoso sviluppo dei mercati esteri (europei o globali), principale elemento di crescita dell’economia globale, Blanchard e Giavazzi suggeriscono che la flessibilizzazione del mercato del lavoro affianchi e rafforzi la liberalizzazione del mercato del prodotto. Tuttavia, se sotto il profilo teorico questa indicazione è stata frontalmente contraddetta da quella della necessità di una ripresa, in particolare nelle economie europee, di un modello di sviluppo wage-led (ad esempio, Lavoie e Stockhammer, 2013; Onaran e Obst, 2016), nel caso italiano la scelta di tenere a fondamento della crescita una competitività internazionale le cui radici si fondano sui bassi salari ha mostrato di favorire semmai il ristagno degli investimenti e della domanda interna netta e, quindi, il declino della crescita anche a fronte di una dinamica significativamente positiva della bilancia commerciale.

In conclusione, di fronte ai deludenti risultati economici conseguiti dall’economia italiana (anche a confronto con gli altri paesi che hanno adottato l’euro) in questa lunga fase di rigidità dei salari reali verso l’alto ancor più che verso il basso, si segnala l’urgenza di una riconsiderazione della questione salariale dal punto di partenza, da parte della politica quanto del sistema delle relazioni industriali. Un profondo ripensamento appare ancor più necessario a fronte della ripresa dell’inflazione, interna e internazionale. L’applicazione concreta della lezione di Tarantelli da parte di Ciampi nella seconda metà degli anni ’90 ha mostrato la concreta percorribilità di un processo di concertazione sociale dell’inflazione e della politica dei redditi (occupazione, crescita, fisco, prezzi e salari), con risultati molto rilevanti in termini di disinflazione, crescita e occupazione. Nel nuovo contesto, caratterizzato tanto da un’alta inflazione di origine esterna quanto da un’allarmante crescita della povertà anche tra gli occupati, appare urgente riconsiderare quel modello e valutarne la possibilità di una riedizione. Se il punto di partenza può essere offerto da una ripresa della programmazione dell’inflazione concertata trilateralmente, che miri ad annullare gli effetti di impoverimento delle retribuzioni conseguenti agli effetti inflazionistici della pandemia e dell’invasione dell’Ucraina, il sistema delle politiche del lavoro e delle relazioni industriali può aggiornarsi sino a comprendere altri aspetti, finora trascurati, che però rientrano nei fondamenti della Repubblica, così come definiti dalla Costituzione. Si tratta, in particolare, di dare almeno una prima attuazione agli articoli 36 (efficacia erga omnes dei contratti nazionali siglati dalle organizzazioni più rappresentative), 39 (giusto salario) e 46 (partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese) che, insieme alla concertazione della politica economica, disegnano il quadro delle misure fondamentali necessarie ancora mancanti all’attuazione de secondo comma dell’articolo 3 (partecipazione dei lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese).

Se l’introduzione nel contesto normativo italiano di un salario minimo, concepito in modo da dare finalmente attuazione tanto all’art. 39 quanto all’art. 36, può finalmente rompere la gabbia della “rigidità verso l’alto” del potere d’acquisto dei lavoratori italiani, una norma che dia attuazione al diritto di collaborare alla gestione delle imprese (art. 46) potrebbe, tra gli altri risultati, sostenere il reddito dei lavoratori attraverso strumenti di profit-sharing, diretti a premiare le iniziative di miglioramento di processi, prodotti e organizzazione delle imprese.

Infine, con riferimento al tema della crescita salariale nella piccola e nella microimpresa, nel quadro di una nuova fase di concertazione sociale dello sviluppo si potrebbe finalmente aprire il capitolo di quello che Tarantelli chiamava il “modello neocorporativo decentrato”, con riferimento non solo al rafforzamento della contrattazione aziendale – e soprattutto territoriale –, ma anche all’indirizzo di quest’ultima alla realizzazione delle transizioni digitale ed ecologica del sistema produttivo che costituiscono l’obiettivo di impiego delle risorse previste dal PNRR. Una nuova stagione di concertazione decentrata dello sviluppo si riallaccerebbe alla visione olivettiana della comunità locale come ambito sociale, culturale e valoriale al cui interno coinvolgere, in una prospettiva comune di crescita equa e sostenibile, imprese, amministrazioni locali, forze sindacali e del terzo settore, centri universitari e di ricerca, banche e finanza.

– L’articolo del professor Leonello Tronti (Università Roma 3), disponibile online, è stato pubblicato sul n. 2/2023 della rivista SINAPPSI, quadrimestrale dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche.

Riferimenti bibliografici e sitografici

“Accordo interconfederale del 23 luglio 1993” – Camera.it (Protocollo Ciampi):

Anastasia B. (2022), Le retribuzioni in Veneto e in Italia: note di metodo e qualche considerazione di merito, in “Economia e società regionale”, vol. XL, n. 2, pp. 121-138.

Baccaro L., D’Antoni M. (2020), Has the “external constraint”contributed to Italy’s stagnation? A critical event analysis, MPIfG Discussion Paper, No. 20/9, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne, https://hdl.handle.net/21.11116/0000-0006-B77E-F .

Barbieri G. A. (2023), Genesi e composizione dell’Ipca depurata dai beni energetici importati, in “Quaderni di rassegna sindacale”, n. 1, pp. 57-66.

Bergamante F., Centra M., Marocco M. (2021), La direttiva sui salari minimi e la copertura dei Ccnl in Italia. Una stima sulla base dei dati Inapp, in “Menabò di Etica ed Economia”, 143: https://eticaeconomia.it/la-direttiva-sui-salari-minimi-e-la-copertura-dei-ccnl-in-italia-una-stima-sulla-base-dei-dati-inapp/ .

Blanchard O., Giavazzi F. (2003), Macroeconomic Effects Of Regulation And Deregulation In Goods And Labor Markets, in “The Quarterly Journal of Economics”, MIT Press, vol. 118(3), pp. 879-907.

CNEL-ISTAT (2015), “Progetto CNEL-ISTAT sul tema Produttività, struttura e performance delle imprese esportatrici, mercato del lavoro e contrattazione integrativa. Report intermedio”, pp. 1-186.

Commissione per la verifica del Protocollo del 23 luglio 1993 (1997), “Relazione finale”: http://adapt.it/adapt-indice-a-z/commissione-per-la-verifica-del-protocollo-del-23-luglio-1993-1997-relazione-finale-commissione-giugni/ .

Corsi M., Guarini G. (2007), La fonction de productivité de Sylos Labini: aspects théoriques et empiriques, in “Revue d’économie industrielle”, 118, pp. 55-78.

D’Amuri F., Giorgiantonio C. (2014), Diffusione e prospettive della contrattazione aziendale in Italia, Banca d’Italia, “Questioni di Economia e Finanza (Occasional papers)”, n. 221, pp. 1-41: https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2014-0221/221_it.pdf .

Deidda M., Menegatti V. (2023), Riduzione dell’orario settimanale di lavoro. Ricognizione comparativa delle sperimentazioni realizzate, Inapp, WP, 96: https://oa.inapp.org/xmlui/handle/20.500.12916/3769.

D’Elia E., Tronti L. (2022), Leaning into TFP, in “Economia & lavoro”, LVI n. 1, pp. 25-34.

Golden L. (2012), The Effects of Working Time on Productivity and Firm Performance, Research Synthesis Paper (August 2012). International Labor Organization (ILO) Conditions of Work and Employment Series No. 33, Conditions of Work and Employment Branch: https://ssrn.com/abstract=2149325 .

Hoffman E.B., Malacrino D., Pistaferri L. (2022), Earnings dynamics and labor market reforms: The Italian case, in “Quantitative Economics”, n. 13, pp. 1637–1667.

ILO (International Labour Organization) (2008), “Minimum wages and collective bargaining – Towards policy coherence”, Global Wage Report 2008/09, Geneva.

ILO (International Labour Organization) (2010), “Wage policies in times of crisis”, Global Wage Report 2010/11, Geneva.

ILO (International Labour Organization) (2012), “Wages and equitable growth”, Global Wage Report 2012/13, Geneva.

ILO (International Labour Organization) (2014), “Wages and income inequality”, Global Wage Report 2014/15, Geneva.

ILO (International Labour Organization) (2016), “Wage inequality in the workplace”, Global Wage Report 2016/17, Geneva.

ILO (International Labour Organization) (2022a), “The impact of COVID-19 and inflation on wages and purchasing power”, Global Wage Report 2022-23, Geneva.

ILO (International Labour Organization) (2022b), “Estimating global and regional wage trends in the ILO Global Wage Report: methodological note”, Geneva.

ILO (International Labour Organization) – OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) (2015), “The labour share in G20 economies”, with contributions from IMF and World Bank Group, Report prepared for G20 Employment Working Group, Antalya, Turkey, 26–27 Feb.

IMF (International Monetary Fund) (2017), “Understanding the Downward Trend in Labor Income Shares”, World Economic Outlook: Gaining Momentum?, Washington, chapter 3: 121-172.

Lavoie, M., Stockhammer, E. (2012), Wage-led growth: Concept, theories and policies, Conditions of Work and Employment Series, 41, ILO: http://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_192507/lang–en/index.htm .

Kaldor N. (1966), “Causes of the Slow Rate of Economic Growth in the United Kingdom”, Cambridge, Cambridge University Press.

Mazzucato M. (2018), “Lo Stato innovatore”, Roma-Bari, Laterza.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (2001), “Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia”: http://www.eryx.it/LibroBianco.htm

OECD (2023), Average annual wages, OECD Employment and Labour Market Statistics (database), https://doi.org/10.1787/data-00571-en

Okun A. M. (1962), “Potential GNP: Its Measurement and Significance”, American Statistical Association, Proceedings of the Business and Economics Statistics Section 1962.

Onaran Ö., Obst T. (2016), Wage-led growth in the EU15 member-states: the effects of income distribution on growth, investment, trade balance and inflation, in “Cambridge Journal of Economics”, 40, 6, pp. 1517-1551.

“Patto della fabbrica” (2018): https://www.confindustria.it/wcm/connect/78033918-f288-4d70-b292-86234159947a/Patto+per+la+fabbrica_9marzo2018.pdf?MOD=AJPERES&CONVERT_TO=url&CACHEID=ROOTWORKSPACE-78033918-f288-4d70-b292-86234159947a-mv7A32B .

Presidenza del Consiglio dei Ministri (2009), “Accordo quadro Riforma degli assetti contrattuali”, Camera.it: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwikhZ-Cjtz-AhWSDOwKHS2-CTUQFnoECCAQAQ&url=https%3A%2F%2Fleg16.camera.it%2Ftemiap%2Ftemi16%2FAccordo%2520quadro%2520del%252022%2520gennaio%25202009%2520sugli%2520assetti%2520contrattuali.pdf&usg=AOvVaw3AS3MkYdBdigmOJqKrVQLx .

Ricardo D. (1951), “The Works and Correspondence of David Ricardo”, a cura di P. Sraffa e M. Dobb, Cambridge, Cambridge University Press (prima edizione, 1817).

Schiattarella R. (2022), “I valori in economia. Dall’esclusione alla riscoperta”, Roma, Carocci.

Slaughter M.J., Swagel P. (1997), Does Globalization Lower Wages and Export Jobs?, International Monetary Fund, “Economic Issues”, 11.

Smith A. (2006), “La ricchezza delle nazioni”, Torino, Utet (ed. orig. 1776).

Solow Robert M. (1990), “The Labor Market as a Social Institution”, Cambridge, Mass., Blackwell.

Stiglitz J. E., Greenwald B.C. (2014), “Creare una società dell’apprendimento. Un nuovo approccio alla crescita, allo sviluppo e al progresso sociale”, Torino, Einaudi.

Sylos Labini P. (1984), “Le Forze dello Sviluppo e del Declino”, Roma-Bari, Laterza.

Tarantelli E. (1986), “Economia politica del lavoro”, Torino, Utet.

Tarantelli E. (1995), “La forza delle idee. Scritti di economia e politica”, a cura di B. Chiarini, Roma-Bari, Laterza.

Thirlwall A.P. (1986), “Balance-of-Payments Theory and the United Kingdom Experience”, London, Macmillan.

Tronti L. (2019), Contro la recessione. Un patto per il lavoro a tre livelli, in “Economia & lavoro”, n. 1, gennaio-aprile, pp. 41-52.

Tronti L. (2021), Investimenti, profitti e ripresa: il problema italiano. Un’analisi di lungo periodo, in “Economia e politica”, a. 13/1 n. 21, https://www.economiaepolitica.it/industria-e-mercati/investimenti-profitti-e-ripresa-il-problema-italiano-unanalisi-di-lungo-periodo/

Verdoorn P. J. (1949), “Fattori che regolano lo sviluppo della produttività del lavoro”, Milano, Ed. L’Industria.

[1] Reddito da lavoro dipendente medio annuo per occupato dipendente a tempo pieno (OECD, 2023).

[2] Redditi da lavoro dipendente al netto degli oneri sociali a carico del datore di lavoro (ILO, 2022b, p. 2).

[3] Nel database del Global Wage Report dell’ILO, il dato del 2022 è stimato sulla base dei valori parziali del primo semestre dell’anno e viene pertanto escluso dalla Fig. 1 e da questo commento.

[4] Retribuzioni lorde per dipendente a prezzi concatenati 2015, deflazionate con l’indice Ipca.

[5] Tra gli altri, si vedano Slaughter e Swagel (1997), ILO (2008-2016), ILO-OECD (2015), IMF (2017).

[6] Che ha avvertito la necessità di intervenire in merito con la Direttiva 2022/2041 sui salari minimi.

[7] Solow, 1990.

[8] Accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

[9] L’economista prematuramente scomparso per mano terrorista il 27 marzo 1985. V. Tarantelli (1986).

[10] Ministero del Lavoro, 2001, Parte seconda, cap. I.2.

[11] Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2009.

[12] Paga base, indennità di contingenza, importi per aumenti periodici di anzianità, indennità di turno ed altre eventuali indennità di carattere generale (nei comparti in cui assumono rilevanza), premi mensili, mensilità aggiuntive e altre erogazioni corrisposte regolarmente in specifici periodi dell’anno.

[13] In caso di ritardo di rinnovo, il Protocollo Ciampi prevedeva che il potere d’acquisto dei salari di primo livello fosse protetto da una specifica indennità di vacanza contrattuale che, dopo tre mesi di mancato rinnovo assicurava ai dipendenti la corresponsione da parte del datore di lavoro del 30 per cento del tasso di inflazione programmato e, dopo sei mesi, del 50 per cento. L’indennità di vacanza contrattuale venne poi abbandonata con il successivo accordo interconfederale (separato) del 2009.

[14] Che, oltre ai minimi, includono indennità varie, superminimi e premi.

[15] Commissione per la verifica del Protocollo del 23 luglio 1993. Relazione finale (1997), 43 b. Questa indicazione della Commissione Giugni, va sottolineato, si presenta in certo modo in contrasto con l’indicazione contenuta nel Protocollo Ciampi, che indicava che la contrattazione territoriale dovesse esercitarsi “laddove previsto, secondo l’attuale prassi, nell’ambito di specifici settori” (p. 2). In effetti, come vedremo più avanti, la struttura del sistema produttivo si stava trasformando profondamente, e probabilmente la Commissione avvertiva la portata dell’impatto che la trasformazione avrebbe avuto sulla contrattazione collettiva.

[16] L’88,9% in media, e il 77,8% anche nelle aziende tra 1 e 4 dipendenti (Bergamante, Centra e Marocco, 2021).

[17] Si noti che, con il venir meno nel 2001 della concertazione dell’occupazione e della politica dei redditi, viene a mancare l’istituzione nel quadro della quale era possibile valutare in ambito trilaterale fino a che punto l’andamento delle retribuzioni fosse coerente con gli obiettivi di crescita dell’economia, della produttività e della stessa occupazione.

[18] D’Amuri e Giorgiantonio (2014), Cnel-Istat (2015).

[19] Per questi ultimi, però, come per i lavoratori agricoli, il contratto economico territoriale (provinciale) non si somma a quello nazionale ma lo sostituisce.

[20] Per un paio d’anni l’Isae e poi, con la cessazione di quell’Istituto, l’Istat.

[21] Sulle problematiche modalità di depurazione dell’indice dai prezzi dei beni energetici importati, si veda Barbieri (2023).

[22] Patto della fabbrica, 2018, pp. 7-8.

[23] La retta di regressione del dato sul tempo ha, nel periodo 2000-2022, un coefficiente di determinazione di 0,78 e l’unico scostamento significativo si verifica nel secondo anno di pandemia (2021).

[24] Nel più recente e tormentato periodo 2008-2022, segnato dalla doppia crisi del 2008-2013, dalla crisi pandemica 2020-2021 e dagli effetti della guerra russo-ucraina, i ruoli si invertono: il contributo della caduta retribuzione reale diventa preponderante (56,5%), mentre quello della riduzione delle ore lavorate pro capite, pur rimanendo molto elevato (42,4%), si riduce sensibilmente. In entrambe le valutazioni, il residuo dell’1,1 per cento indica il termine di interazione tra le variazioni percentuali delle ore lavorate e della retribuzione oraria.

[25] Su questi aspetti rimando a Hoffman, Malacrino e Pistaferri (2022) e, per il caso del Veneto, ad Anastasia (2022).

[26] Ad evidente eccezione del quindicennio tra l’Autunno caldo e il referendum sulla scala mobile.

[27] La quota dei salari (redditi da lavoro dipendente) nel valore aggiunto cresce tra il 2001 e il 2009, rimane sostanzialmente stabile tra il 2009 e il 2017, e poi torna a crescere tra il 2017 e il 2022.

[28] Sotto questo profilo è interessante notare che, se si prende l’occupato come unità di input di lavoro, la crescita della produttività a prezzi concatenati è negativa, mentre diventa positiva se si prende come unità l’ora lavorata.

[29] Il più vistoso dei quali è quello legato al forte aumento del numero delle micro e delle piccole imprese ricordato al paragrafo 4.

[30] V. il paragrafo 5.

[31] Sylos Labini (1984) e lavori elencati da Corsi e Guarini (2007). Sul rapporto dinamico tra salari e produttività si veda anche la verifica condotta da Carnevali et al. (2019) sul settore manifatturiero dei paesi del centro e della periferia dell’Unione Europea. Un recente articolo sulla produttività totale dei fattori di Enrico D’Elia e di chi scrive (D’Elia e Tronti, 2022) offre peraltro, sotto il profilo analitico, una significativa conferma della posizione di Sylos Labini.

[32] Studi di cui Corsi e Guarini (2007) presentano una dettagliata sintesi sotto il profilo tanto teorico quanto empirico.

[33] In questa direzione agisce l’inflazione da profitti.

[34] Questa è, invece, la condizione dell’inflazione da salari.

[35] Smith (2006, 96).

[36] Verdoorn (1949), Okun (1962), Kaldor (1966).

[37] Nel rapporto è ovviamente implicita la possibilità di effetti benefici dell’inflazione.

[38] Una buona trattazione degli effetti della riduzione degli orari di lavoro nella letteratura internazionale è offerta da Golden (2012). Per una sintesi recente del caso italiano si veda Deidda e Menegatti (2023).

[39] Quale proposto, ad esempio, da Stiglitz e Greenwald (2014) o da Mazzucato (2018).

[40] Su questo aspetto si veda l’acuta analisi sui valori del neoliberismo condotta da Roberto Schiattarella (2022, cap. 10). A proposito della nuova caratterizzazione del modello export-led, più che di ripresa del modello mercantilista è opportuno parlare di un modello neomercantilista, in cui il soggetto centrale non è lo stato nazionale ma l’impresa globalizzata.

[41] Baccaro e D’Antoni (2020) conducono un approfondito esame della teoria del vincolo esterno, secondo un approccio di analisi dell’evento critico condotta nei confronti della gestione del debito pubblico, delle privatizzazioni e delle politiche del mercato del lavoro. La loro conclusione è che l’adozione di una politica economica basata su di una supposta efficacia del vincolo esterno è stata una condizione necessaria, anche se non sufficiente, della stagnazione dell’economia italiana dal 1995. Se una diversa gestione del vincolo esterno avrebbe probabilmente consentito risultati migliori, tuttavia in assenza del vincolo la stagnazione sarebbe stata meno grave.

Commenta per primo