Pubblichiamo (su suggerimento del civis Filippo Orlando) un paragrafo sull’attuale situazione interna statunitense tratto da un lavoro di prossima pubblicazione sullo scontro Usa/Cina, integraqlmente dal testo originale di Raffaele Sciortino. Bella analisi, suffragata da dati e, a qwuanto pare, conoscenza diretta della realtà americana. Realtà quanto mai complessa e problematica. Con sintomi di abbandono del “sociale” prima ancora che dell’interesse per la politica, evidentemente non più ritenuta in grado di rispondere alle esigenze vere dei cittadini. Da leggere.

È il seguito dell’articolo “Dopo Trump?” sulle elezioni presidenziali (sempre su “sinistrainrete”) di un anno fa Biden eredita un paese oltremodo polarizzato e sfiduciato, nonché ancora sotto la minaccia di una pandemia tutt’altro che superata sia per l’insufficienza del solo rimedio vaccinale a ovviare a una condizione a dir poco precaria della salute della popolazione proletaria (1) sia per la persistente opposizione ad esso di parte della base elettorale trumpista. Al contempo, uscita non certo fortissima dal voto per il Congresso, l’amministrazione democratica deve fronteggiare una dura offensiva politica di altri centri di potere, come la Corte Suprema e singoli Stati a maggioranza repubblicana, su temi sensibilissimi quali il diritto all’aborto o le politiche sull’immigrazione.

Ma è sul fronte delle misure economiche, all’uscita dal primo anno di pandemia, che Biden deve intervenire urgentemente e in modo massiccio. Per non rimanere indietro rispetto agli interventi di Trump – quasi quattro trilioni di dollari nel solo 2020 tra helicopter money (denaro a pioggia) per tutti i contribuenti, finanziamenti a fondo perduto, crediti di imposta, detrazioni fiscali e garanzie sui prestiti alle imprese anche medio-piccole, varie indennità di disoccupazione insieme a una moratoria dei pignoramenti e degli sfratti per i ceti medio-bassi, senza contare il quasi raddoppio del bilancio della Federal Reserve al fine di mantenere liquidi i circuiti finanziari. Ma anche per cogliere il momento e tentare di rinsaldare con un piano di riforme il tessuto connettivo di una società che rischia di frantumarsi e balcanizzarsi. Di un possibile, nuovo New Deal si parla negli Stati Uniti per lo meno dalla presidenza Obama, a ridosso della crisi del 2008. Non ne è uscito niente di sostanziale, e qui sta certamente una delle

ragioni di fondo dell’ascesa del trumpismo. È la volta buona con Biden? Non è così sicuro.

Dopo un primo intervento di urgenza per 1,9 trilioni di dollari in sussidi a singoli e famiglie, la nuova presidenza lancia Build Back Better. Con circa quattro trilioni previsti – molto più, dunque, del Recovery Plan dell’Unione Europea – questo piano delinea i contorni di una politica neo-keynesiana che tenga insieme sostegno alle famiglie della working class e investimenti nella cadente infrastrutturazione logistica e fisica dei territori, svolta energetica green e ammodernamento tecnologico nell’industria e nel patrimonio edilizio. Il finanziamento pubblico in deficit dovrebbe accompagnarsi, nelle intenzioni, a un maggiore coinvolgimento di capitali privati e a una rimodulazione un minimo meno regressiva del peso fiscale sui redditi alti e utili societari (compresa una tassa globale minima sui profitti delle multinazionali). L’idea è di coniugare una politica dei redditi che stoppi il declino del “ceto medio” con una politica industriale che inverta la parabola della deindustrializzazione e del crollo dei posti di lavoro “buoni”. Un trumpismo, insomma, in salsa democratica, dove il focus principale del confronto con la Cina viene spostato dalle contromisure commerciali – che comunque permangono – alla capacità interna di reazione e ripresa del tessuto industriale interno supportato da interventi statali.

Nel passaggio al Congresso il piano risulta però ridimensionato di un quarto del suo peso iniziale. Pesa non solo l’opposizione repubblicana a qualunque aumento della tassazione.

Pesano anche le critiche e le manovre lobbistiche di parte democratica moderata per interventi ritenuti eccessivi (sei volte il pacchetto di aiuti Obama nel 2009) e potenzialmente forieri, con misure di stimolo tre volte maggiori del calo produttivo dovuto al covid, del surriscaldamento inflazionistico di un’economia che dal 2021 è in pieno rimbalzo “post”-pandemico. Il piano così ridimensionato viene diviso con accordo bipartisan in due disegni di legge. Uno sulle infrastrutture, fisiche energetiche e digitali, per 1,3 trilioni di dollari (ma l’intenzione di Biden è di ampliarlo al settore dei trasporti marittimi e dei porti, cruciale per le catene di fornitura degli Stati Uniti, al fine di ovviare a uno squilibrio in termini con la Cina difficilmente sostenibile a fronte delle rinnovate ambizioni nell’Indo-Pacifico). E uno sull’espansione della rete di sicurezza sociale di 1,9 trilioni, (con interventi su salari minimi, ma solo federali, assistenza alle famiglie, istruzione pubblica con college gratuiti per meno abbienti, asili nido, crediti fiscali per figli a carico) che il Senato avrebbe dovuto approvare a fine ’21. Qui il primo grosso inciampo della presidenza: un senatore democratico dell’ala moderata ha rifiutato il proprio voto a misure “assistenziali” che la sua base elettorale sente evidentemente come troppo sbilanciate a favore dei ceti bassi in un momento in cui si tratterebbe di disincentivare invece ogni remora ad accettare qualunque job a qualunque condizione (v. sotto). Dato lo scarto minimo di voti tra i due partiti al Senato, è l’intero piano Biden che rischia così di venire affossato.

Al di là delle cifre e di difficili interventi riparatori, dati anzi per scontati i veti incrociati nel pantano politico di Washington contro ogni ulteriore riforma seria, il punto è un altro. Da un lato, le misure di stimolo statali sono ancora poca cosa rispetto a un vero piano keynesiano di investimenti pubblici in grado di intervenire in maniera quantitativamente e qualitativamente adeguata sul piano strutturale dell’economia statunitense. Dall’altro, manca per questo una omogenea spinta sociale dal basso, che sappia riappianare il divario tra composizioni sociali (e territoriali) oramai molto differenziate come quello, per restare solo alla popolazione bianca, tra grandi città sulle coste e interno, tessuti urbani legati ai flussi globali e periferie sub- e periurbane lasciate indietro dalla globalizzazione, lavori a medio-alto contenuto cognitivo e operatori dei servizi dequalificati quando non popolazione “superflua”. Una “grande divergenza” interna i cui effetti si fanno sentire dalla partecipazione al voto all’aspettativa di vita, dai livelli di scolarità alle generali condizioni di vita e di salute e altro ancora. In sintesi, a queste condizioni, nessun nuovo New Deal è all’orizzonte, anche senza tener conto dell’assoluta riottosità (e incoscienza) delle élite a concedere qualcosa di sostanziale ai “miserabili” giù in basso, per un verso, e della collocazione internazionale degli Stati Uniti, geoeconomica e geopolitica, per altro verso, che concede oggi margini di azione toto corde differenti rispetto alla grande fase ricostruttiva del secondo dopoguerra.

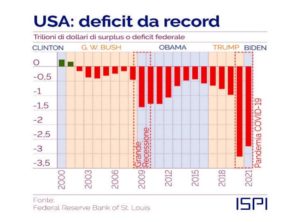

Nel frattempo, anche se leggermente in calo grazie alla ripresa economica (2), il deficit di bilancio oscilla sui massimi storici di sempre, mentre il deficit commerciale con la Cina è tornato a crescere in negativo (3), il che rende all’interno oltremodo difficile, al di là delle ragioni propriamente geopolitiche, provare a rimodulare la tattica commerciale trumpiana nei confronti di Pechino al fine di impostare un approccio strategico complessivo.

Ma è soprattutto sul versante dell’inflazione che l’amministrazione Biden rischia grosso: la popolazione vede aumentare velocemente i prezzi dei beni di consumo, in primis il carburante, la popolarità del presidente ne scapita, i repubblicani al Congresso possono più facilmente boicottare i pacchetti di spesa e Trump provare a tornare in sella. Mentre, se il trend inflattivo sarà confermato, la Federal Reserve sarà probabilmente costretta nel ’22 a stringere i cordoni della borsa se non ad aumentare più del previsto i tassi mettendo così a rischio borse e ripresa economica. Un bel busillis.

Le crescenti difficoltà sono segnalate non a caso dal voto del novembre ’21 che ha fatto suonare più di un campanello d’allarme per Biden: sconfitta in Virginia ad opera del candidato repubblicano trumpista (qui alle presidenziali dell’anno precedente Biden aveva vinto con oltre dieci punti di scarto) e testa a testa non scontato coi repubblicani in New Jersey. Le elezioni di medio termine di fine 2022 – in un clima di disillusione, crescenti preoccupazioni economiche e persistente pandemia, terreno di mobilitazione no vax del trumpismo più acceso (assai più ampio dei corrispettivi europei) – potrebbero così vedere una sconfitta dei democratici e la risicata maggioranza al Congresso messa in discussione. Biden ne uscirebbe più che azzoppato, peggio che Obama nel 2010.

Avvisaglie di un secondo tempo?

La fase politica che si è aperta in Occidente con la crisi globale, vecchia oramai di un decennio, è il precipitato dell’intreccio di due processi non contingenti: la costituzione del capitale come comunità materiale dell’umanità, che vede tutta la sua riproduzione assorbita, direttamente o indirettamente, dal valore che accresce se stesso; la fine del movimento operaio come soggetto anche solo riformistico, di cui i “nuovi” movimenti sociali e la politica delle identità post-’68 si sono rivelati essere fragili surrogati. Oggi allorché la globalizzazione ascendente si è chiusa, le re-azioni sociali ripartono da un piano di soggettività assai povero e inevitabilmente con forme e contenuti interclassisti, dal confuso e spurio scontento “popolare” all’illusoria rivalsa verso le promesse non mantenute dal sistema fino a richieste di protezione, dove difficilmente emerge la vaga aspirazione a criteri di organizzazione della vita sociale svincolati dai meccanismi del mercato. Che è ancora assunto, dalla massa profonda, come piattaforma naturale suscettibile di democratizzazione, intesa però sempre meno in senso neoliberista e più propensa a un rinnovato interventismo statale. In questo quadro il neopopulismo è dunque emerso “spontaneamente” dal terreno delle contraddizioni sociali, reazione alla globalizzazione vissuta e percepita come causa di impoverimento e marginalizzazione da una massa crescente a cavallo tra proletariato e ceti medi.

A questa dinamica complessiva gli Stati Uniti hanno dato, con l’ascesa del trumpismo, non solo il contributo più pesante, ma una particolare torsione e accelerazione. Per una serie di ragioni: la collocazione egemonica semi-imperiale che nel mentre permette il drenaggio di valore dal resto del mondo espone immediatamente il fronte interno agli alti e bassi della globalizzazione; una situazione sociale via via deterioratasi nei decenni anche per settori di middle class bianca con ricadute senza pari rispetto agli stessi standard occidentali; la presenza da lunga data di una tradizione politica e sociale avversa al grande capitale in nome del libero mercato e dell’individualismo proprietario.

Di qui la crescente contrapposizione tra aree urbane egemonizzate politicamente e culturalmente dall’élite finanziaria e dai professionals liberali e l’hinterland di un’America profonda già devastata dalla deindustrializzazione, paradossalmente dipendente da sussidi federali, ossessionata dal tema delle tasse che fa premio su quello dello sfruttamento salariale, con linee di classe confuse tra proletariato, piccola imprenditoria, lavoro autonomo (4). Scenario particolarmente adatto a quella nuova guerra di classe di cui ha recentemente scritto Michael Lind: non una lotta globale ma un “insieme di battaglie in particolari nazioni occidentali tra superclassi locali e classe operaie locali”, le prime ancorate agli hub dei flussi globali finanziari e produttivi, le seconde disperse nell’entroterra a più bassa densità in un magma interclassista privo oramai di punti di riferimento e rappresentanze politiche. Di tutto ciò “il populismo è un

sintomo di un corpo politico malato, non una cura” (5).

Ora, a partire dagli sviluppi degli ultimi due anni che hanno visto gli States scossi da crisi a ripetizione – dalla pandemia con i problemi e i conflitti che ha sollevato alla mobilitazione inter-razziale per l’omicidio di George Floyd, dallo scontro all’ultimo voto per la presidenza all’assalto a Capitol Hill, alla contrapposizione sulle misure sanitarie – si può cautamente affermare che quanto va chiudendosi è oggi il primo tempo del neopopulismo. Che è come imploso su stesso, frantumandosi lungo linee contrapposte, ma affatto scomparso a misura che le sue radici sono profonde. L’ambivalenza delle spinte sovraniste, cittadiniste e classiste accenna a ridislocare le confuse istanze comunitarie su nuovi terreni, con nuove forme di cui nel pieno della crisi pandemica abbiamo visto qualche avvisaglia. L’elemento cruciale in prospettiva, al di là degli sviluppi immediati, è senza dubbio l’incipiente divaricazione trasversale ai settori – proletariato, “garantito” o precario, ceti medi disagiati e a rischio impoverimento, piccola borghesia disperata e arrabbiata – che precedentemente confusi insieme hanno cercato una via d’uscita nell’opposizione alla globalizzazione e all’élite finanziaria e politica neoliberale .

Questa non può più essere l’unica discriminante a misura che – covid docet – i problemi diventano visibilmente sempre meno gestibili dentro i recinti nazionali né una soluzione sufficiente a misura che il “popolo” si è mostrato così poco unito. Una parte, quella più convintamente trumpista, ha agitato in piena pandemia il vessillo delle “libertà” rigorosamente individuali contro ogni tipo di limitazione a suggello in ultima istanza della sacra attività di (micro)impresa, si è guardata bene dal mescolarsi con la mobilitazione anti-razzista, riducendo infine la rivendicazione sovranista ai singoli corpi che si oppongono, a torto o a ragione, alle vaccinazioni (rovesciamento paradossale della politica dell’identità della sinistra radical).

Su questo versante le spinte populiste sono transitoriamente rifluite nell’alveo di un anti-elitismo ben noto alla cultura politica nordamericana, seppur con un potenziale di massa senza precedenti pronto a venire di nuovo fuori. L’altra parte, più omogeneamente proletaria, in particolare nei settori più esposti al rischio sanitario, è invece andata a “vedere” le promesse keynesiane della nuova amministrazione aderendo di massima alle misure anti-covid e alla campagna di immunizzazione come passaggio obbligato per un ritorno alla “normalità”. Come abbiamo visto, è una spinta con ogni probabilità transitoria in quanto esposta a sicura disillusione stante l’impossibilità strutturale di rieditare coalizioni e politiche newdealistiche di effettivo spessore e durata. Ma l’aspetto più interessante è che, intanto, questa spinta ha costretto Biden ad andare un minimo oltre quella che sulla carta doveva essere una presidenza ultramoderata. E, soprattutto, è su questo secondo versante che a partire dall’autunno ’21 si è palesata una ripresa di conflittualità sui posti di lavoro che, già emersa prevalentemente nei settori dell’istruzione pubblica e della sanità privata tra il ’18 e il ’19 – dopo un calo di decenni accentuatosi dopo la Grande Recessione del 2008 – la pandemia aveva poi interrotto. È quanto va sotto il nome di striketober.

Striketober

Il numero di scioperi scattati in ottobre, ma in generale in tutto il 2021, è infatti molto più alto rispetto agli anni precedenti. Si va dai metalmeccanici della United Auto Workers (UAW) della fabbrica John Deere e della Volvo autocarri, che hanno rifiutato con un voto massiccio offerte salariali inadeguate, ai membri del CWA (Communications Workers) di Frontier Communications in California; dalle decine di migliaia di lavoratori della sanità del conglomerato Kaiser agli operai dei quattro stabilimenti alimentari della Kellogg’s; dalla minaccia di sciopero dei membri di IATSE, il sindacato dei lavoratori delle produzioni cinematografiche e televisive, a settori dalla conflittualità tradizionalmente bassa come il commercio al dettaglio, l’intrattenimento, la ristorazione (con la sindacalizzazione per la prima volta di un negozio della catena Starbucks) e in generale i servizi del terziario non qualificato, dove evidentemente milioni di lavoratori sottopagati, a rischio contagio e per lo più privi di adeguata assistenza sanitaria, hanno scoperto con la pandemia di essere “essenziali”. E, ancora, minatori del carbone in Alabama, infermiere a Buffalo, operai delle acciaierie in Virginia, e tutta una proliferazione di lotte meno visibili, spesso in luoghi di lavoro medio-piccoli ma diffusi sull’intero territorio nazionale. Da ultimo, la protesta No Trucks in Colorado degli autotrasportatori a seguito di una scandalosa sentenza giudiziaria ai danni di un camionista. In più, oltre a scioperi di solidarietà organizzati da alcune sedi sindacali territoriali, i conflitti sembrano ottenere l’approvazione di buona parte della popolazione, non più così avversa o comunque distante dall’idea, già in caduta libera, di una qualche utilità dei sindacati (negli Stati Uniti solo un lavoratore su dieci risulta ad oggi sindacalizzato).

Non è qui il caso di fare una lista comunque incompleta dei conflitti in corso o appena chiusi con qualche successo. Né di farsi film luce su una ripresa in grande della lotta di classe. Per ora è sufficiente registrare come dietro striketober ci sia fondamentalmente una spinta dal basso, assai più che dall’interno dei residui sindacati esistenti, con cui i lavoratori cercano un riconoscimento in termini di salari e condizioni di lavoro nonché una giusta rivalsa dopo esser stati esposti al rischio pandemico e acquisita la consapevolezza di aver tenuto su il funzionamento delle attività essenziali per il paese. Proprio questa esperienza, inoltre, ha reso evidente soprattutto ai lavoratori meno qualificati e peggio pagati il proprio potenziale contrattuale, tanto più nella fase di rimbalzo dell’economia caratterizzata da una crescente domanda di lavoro. E in effetti gli aumenti salariali finora mediamente strappati sono i maggiori dagli inizi anni Duemila, in alcuni casi dagli anni Novanta, anche se è tutto da vedere quanto riusciranno a tenere il passo con l’aumento dei prezzi dovuto all’inflazione. In più, ha sicuramente contato l’arroganza delle imprese che hanno continuato a chiedere come d’abitudine contrattazioni al ribasso, in particolare – come è successo nelle trattative con Kellogg’s, Kaiser, JohnDeere, ecc. – esigendo l’avallo sindacale a sistemi di trattamento salariale e normativo peggiorativi per i neoassunti e divisivi per tutte le maestranze, che questa volta nella maggior parte dei casi si sono decisamente opposte.

Ma forse c’è qualcosa di più. Come ha scritto financo Paul Krugman: “quello che sembra succedere è che la pandemia ha portato molti lavoratori statunitensi a ripensare le loro vite e a chiedersi se val la pena continuare a fare gli schifosi lavori di prima“ (6). È un nuovo clima, un’attitudine maturata dal di dentro della cesura pandemica, che pone sotto una luce differente il significato del lavoro per la vita. Ciò sembra confermato anche da un fenomeno apparentemente di segno opposto all’emergente conflittualità operaia. È da mesi che si registra un ingente flusso di fuoriuscite volontarie dal mercato del lavoro (Mckinsey ne calcola diciannove milioni nel 2021 (7) proprio mentre i posti vacanti sono saliti a quasi dieci milioni. Non si tratta solo di professional in cerca di migliori remunerazioni o che, realizzata l’insensatezza dello stress lavorativo, hanno optato per il pensionamento anticipato all’insegna di “let’s do things while we still can”, né tanto di licenziamenti dissimulati, che pure ci sono. Nella maggior parte dei casi sono lavoratori con bassa retribuzione, orari impossibili, alto rischio di contagio – nei settori del commercio, dell’intrattenimento, della ristorazione, ma anche nella sanità e nell’insegnamento – a mollare il lavor(ett)o o a non essere disponibili a riprenderlo dopo esser stati licenziati in pandemia. Uno “sciopero generale silenzioso”, come è stato definito, che sfrutta come leva per ottenere condizioni migliori da un lato i sussidi erogati con larghezza da Trump e, per ora, confermati da Biden, dall’altro un favorevole mercato del lavoro.

Negli Stati Uniti, a condizioni favorevoli, si è sempre “scioperato con i piedi” lasciando il lavoro insoddisfacente per trovarne uno migliore magari in un altro stato.

Questa volta lo si molla per una pausa di riflessione più lunga, diciamo così. Anche qui è inutile cercare quello che non c’è, un rifiuto del lavoro salariato tout court. Certo, però, la Great Resignation (grande ondata di dimissioni, nb) in corso è un altro dei numerosi sintomi della grande insoddisfazione della classe lavoratrice statunitense.

Ben venga. Il che permette altre due osservazioni al volo (e senza pretesa di esaurire con qualche battuta temi assai complessi).

La prima: l’insieme di questi segnali indica nella direzione se non opposta, comunque un po’ diversa rispetto a quella cappa di controllo totalitario che il micidiale dispositivo covid/vaccini avrebbe dovuto calare – nel remake neoanarchico e marxista-complottista Matrix 3 – sull’insieme della popolazione.

La seconda: l’ingente richiesta di forza-lavoro da parte delle imprese sulla base di una organizzazione del lavoro sostanzialmente ancora improntata alla massima intensificazione dell’attività erogata getta qualche dubbio sul presunto Gran Reset robotico-digitale che, segreto motore della crisi pandemica sempre secondo le ricostruzioni suddette, avrebbe dovuto distruggere milioni di posti di lavoro. Il nodo della ristrutturazione tecnologica è cruciale ma va collocato nell’intreccio tra sorti della globalizzazione, necessità di una grande svalorizzazione, scontro Usa/Cina.

E una decisa lotta di classe, ovviamente, senza di cui non si può dare alcuna spinta profonda all’innovazione capitalistica (il neopopulismo, comunque connotato, non rappresenta già questo passaggio dispiegato ma un suo confuso sintomo mentre le dinamiche di classe in Cina sono un fattore fondamentale dell’ascesa capitalistica di questo paese). Un nodo, dunque, assai intricato che non è certo un unico fattore del tipo pandemia a poter magicamente sciogliere, tanto meno dall’alto di un qualche fantomatico piano del capitale.

Fine del primo tempo del neopopulismo vuol dunque dire – come mostrano crisi pandemica e striketober – che le contraddizioni interne al suo precario blocco interclassista non possono più essere tacitate. Anche negli States le ambivalenze populiste sono dunque costrette a sciogliersi, non perché nel breve-medio periodo possa essere superato l’interclassismo democratico-plebeo reattivo proprio di questa fase storica – ma perché la “comunità” fin qui data tende a rompersi per ricostituirsi, eventualmente, a un altro livello in forme e combinazioni più dirompenti. Ne può emergere una prima dislocazione più classista delle classi lavoratrici con il consolidarsi dei timidi segnali di ripresa della lotta di classe. Contemporaneamente, non possono che proseguire le spinte verso un’ulteriore passivizzazione sociale e/o verso una guerra di tutti contro tutti (come in parte emerso a seguito della pandemia). Così come potrebbe riuscire, per linee interne come per l’azione della classe dominante, un compattamento della comunità social-nazionale contro i nemici esterni, in primis naturalmente la Cina.

Il crescente caos interno – se non addirittura i rischi di una guerra civile a venire – ne verrebbe almeno transitoriamente sanato. Ma perché lo sia veramente è indispensabile che emerga, tra gli altri fattori in campo, una nuova, consistente Grand Strategy dell’imperialismo statunitense in grado di bloccare e invertire l’ascesa cinese e costruire un coeso fronte interno. Come per il versante economico, così su quello geopolitico siamo rimandati alla domanda di fondo della nuova fase: a quali condizioni ciò è possibile (se è possibile)?

…

L’articolo è tratto da “sinistrainrete.info/estero/21922-raffaele-sciortino-oltre-biden-quale-secondo-tempo-del-neopopulismo.html”

di Raffaele Sciortino

…

Note

.1. V. l’impressionante quadro sanitario e sociale tracciato da A. Case e A. Deaton in Deaths of Despair and the Future of Capitalism, 2020.

.2. https://www.zerohedge.com/economics/us-trade-deficit-shrinks-first-time-july.

.3. https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/lanno-di-biden-13-grafici-32268#g3.

.4. P.A. Neel, Hinterland. America’s New Landscape of Class and Conflict, 2018.

.5. M. Lind, La nuova lotta di classe, 2020 (ed. orig. 2020), p.35 e 108: analisi onesta, dall’interno del campo democratico di matrice roosveltiana. Testimonia dell’embrionale presa d’atto, nel mondo anglosassone di sinistra, delle ragioni profonde, oltre gli stereotipi del politically correct, del populismo anche Hochuli, Hoare, Cunliffe, The End of the End of the History, 2021.

.6.https://www.ips-journal.eu/work-and-digitalisation/the-revolt-of-the-american-worker-5500/.

.7.https://www.mckinsey.com/business-functions/people-and-organizational-performance/ourinsights/great-attrition-or-great-attraction-the-choice-is-yours?cid=app.

Commenta per primo